發佈時間:10:00 2025-04-17

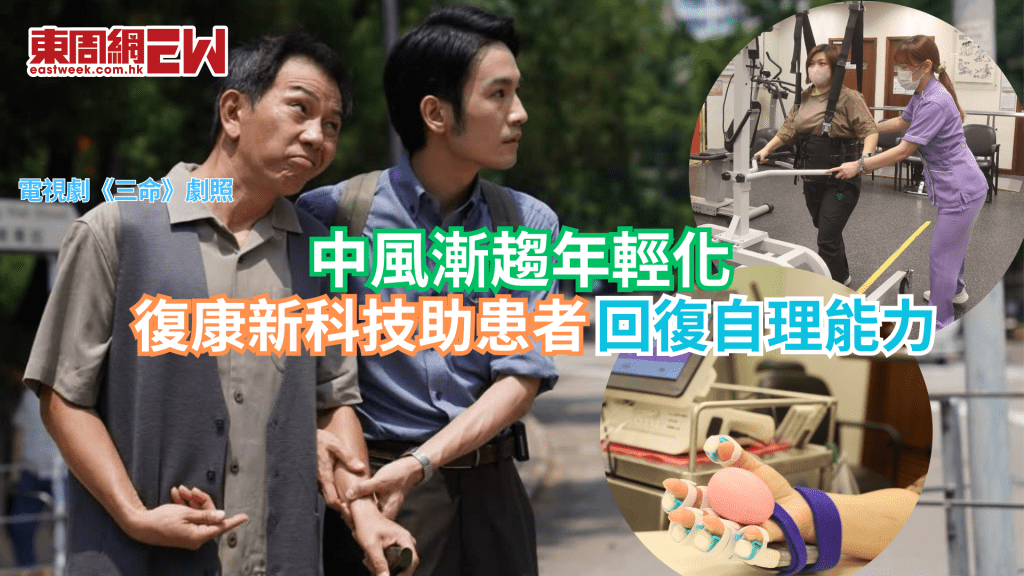

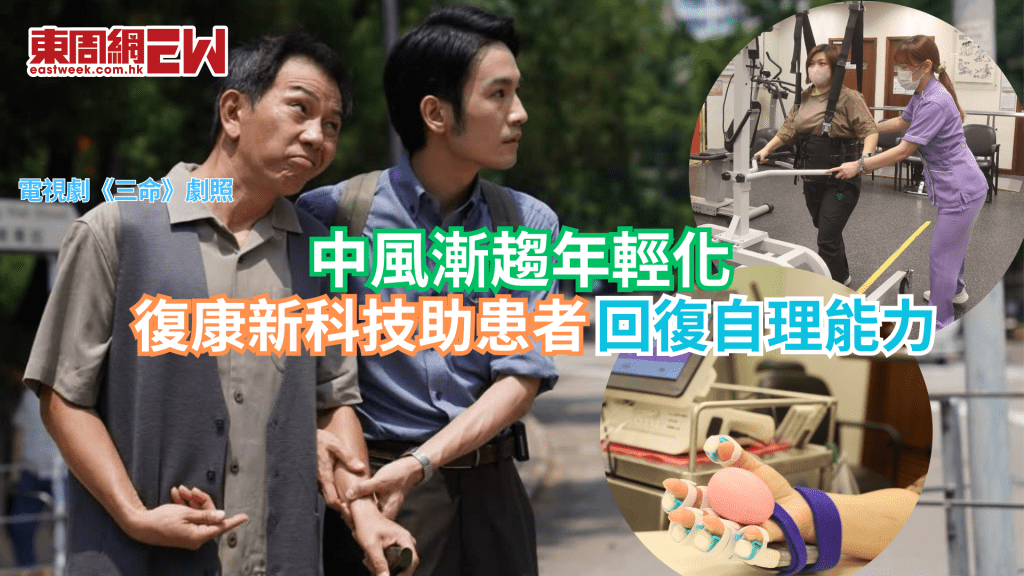

最近在ViuTV播出,由銀河影像攝製的電視劇《三命》,袁富華飾演的中風外父演技被讚屬「教材級」,亦引起大家對中風者的關注。事實上,香港中風患者越趨年輕化,及早救治及勤力進行復康,有不少可以回復正常活動能力。以下由仁安醫院物理治療師介紹新科技儀器,助中風者復康!

港大醫學院中風研究組數字顯示,二○○一至二○二一年二十年間,每年有一萬三千五百至一萬四千人因中風而入住醫管局醫院,年輕中風者數目由一千五百三十一人升至二千二十八人。據統計,超過一半中風患者能夠完全回復自我照顧能力,復康治療就起着關鍵作用。

仁安醫院物理治療師陳穎儀說,中風後首三個月是康復的黃金期,目的是盡量因應患者情況,訓練他們能夠自我照顧及回復以往生活,重新投入家庭及工作等崗位,成功與否取決於多項因素,包括患者本身狀況及心理狀態等,當中家人支持同樣重要。

陳穎儀說,復康訓練涵蓋伸展關節運動、肢體活動訓練、步行訓練及家居照顧者訓練等,制訂復康計劃之前,必須考慮以下因素︰病史、中風前活動能力、昔日生活習慣、肌肉張力、肢體活動情況及自理活動等,經過仔細分析,便會制訂合適及針對性復康訓練計劃。

復康訓練 越早越好

「中風後,腦神經需要重新開闢神經路徑去控制身體活動,故此訓練越早開始越好,屆時重拾身體機能的機會就越大。如果沒有進行活動訓練,肌肉不但萎縮,更可能因長期臥床而容易生壓瘡,關節亦會變得僵硬,以致活動能力較難回復。」陳穎儀說。

比對接受復康訓練及沒有接受復康訓練的中風康復者,活動能力的確有所分別。過去就有不少研究引證物理治療有助中風患者回復生活功能,特別是大腦本身具備「神經可塑」的特性,透過不同刺激與重複性練習,能夠重新建立受損的神經元網絡。近年有文獻分別指出,接受機械輔助療法的患者,上肢能力比沒有參與患者多進步兩成;接受神經肌肉促進療法(PNF)後,比起沒有接受的患者,步行速度及平衡能力可高出一至三成。

5大儀器幫助復康

隨着科技進步,如今針對中風的復康訓練,一方面透過各類傳統、成效顯著的工具,助患者重拾活動能力,另一方面善用了科技的優勢,增加訓練成效。

1.懸吊式步行器

讓患者在安全狀況下進行運動,使其能夠專注於步姿訓練。當能夠穩定步行,肌肉力量回復,再用扶手欄杆輔助步行,之後再視乎訓練成效而轉為用四腳架、四點式手杖輔助步行。

2.傾斜治療床

針對下肢肌力嚴重不足而無法站立問題的儀器。透過改變傾斜站立的角度,達至站立訓練的目的,以增加患者直立的機會,並可增進呼吸及循環系統的功能,適用於下肢及肢體較弱的復康人士。陳穎儀補充,物理治療師亦會使用電療,以刺激患者的肌肉活動,從而加強肌肉力度及控制能力。

3.鏡像治療

患者坐在鏡子前活動健康上肢,藉着鏡像呈現的影像,促使腦部建構相關訊息,幫助鏡子後方的患肢逐步恢復活動能力。

4.虛擬實境訓練(VR)

透過電腦程式的感受器,感應患者的肢體活動,他們以肉眼觀看影像,依從有趣生動的屏幕顯示,做出身體動作與影像互動,例如投球、踢腿,藉此訓練手眼協調及平衡能力,也能從中體驗訓練的樂趣。

5.智能機械手(Hopebotics Hand Tasker)

由香港科學園的初創公司研發,患者需要穿戴由柔性材料及3D打印技術製成的機械手,電腦程式會從中控制,利用患者自身肌肉的電訊號,驅動機械手而進行物理治療,目的是增加自主活動及重複性訓練,並且設有屏幕提示,加強視覺的腦部刺激,而電腦會實時監測使用者的肌肉運動意圖,方便物理治療時跟進,以調整訓練模式,促進上肢的活動功能。