發佈時間:12:00 2025-10-12

對於精神健康,今年《施政報告》特別着墨呼籲市民應多作關注;但提到要去睇精神科,大部分人可能仍會感到難以啟齒,就連任職精神科專科廿多年的麥永接醫生都笑言:「不只病人,做精神科醫生都可能會被人歧視。」

然而,現任香港中文大學醫學院精神科學系名譽臨床副教授的他,卻一直視宣揚心靈健康為己任,十二年前創辦慈善組織「心影薈」,透過攝影藝術促進公眾心靈健康。

縱然近年求診個案不減反增,麥醫生仍相信,只要能減輕一個人的心理壓力,便可能已令社會少一個求助個案。

九十年代,抑鬱症、躁鬱病、情緒病等許多詞彙尚未流行,總之大部分人一聽到要去睇精神科,已經覺得等同「痴線」、「癲佬」,坊間對青山醫院的感覺,更加是比鬼屋更恐怖。

多年來積極參與公共精神健康事務的麥永接坦言:「當年甚麼奇難雜症都會分去精神科,病人都會抗拒,所以冇乜醫生想去青山,覺得會不受人歡迎,所以很少初入行的醫生會主動揀精神科。」

偏偏麥永接在中文大學醫學院畢業後,已立志要做精神科醫生。他細說其從醫之路,「中學時對理科有興趣,到考到入中大,自然想讀醫科,加上家庭成員曾有情緒問題,而且我性格喜歡跟人談天,自然對精神科有興趣,覺得將來可以幫到人。」

麥永接一九九八年畢業後,先後任職多間公立醫院,「在聯合醫院時,負責看門診和病房,病人主要來自觀塘和將軍澳,兩區人口有一百萬,病床只得幾十張,工作量好大,要由早做到晚,但這樣反而對醫學的增長很有幫助。」

他續說:「有時遇到一些好嚴重的個案,唯有更加用心和耐性去做,如果看到病人有改善,自己都有滿足感。」麥永接銘記着中大一位老師說過「在最黑暗的地方,總能找到一顆星星引路」,這句話對他影響很深,盼望能做到黑暗中的明燈。

帶沙士病人重返淘大

麥永接最難忘和感到影響最深遠的,是二○○三年非典型肺炎(沙士)一役,「那一年全港醫療界都在作戰狀態,我除了做精神科,同時被派去那打素醫院普通科幫忙,大家輪流醫治沙士病人。疫情雖然維持了大半年,但之後其實還有很多手尾,對我們精神科而言,原來不少康復者患有創傷後遺症,會出現壓力、焦慮、情緒低落,他們要長期跟我們見面,跟進精神健康情況。」他笑言跟這些「沙士友」慢慢變熟絡,後來還有個「沙士見面會」,大家會定期聚會。

行醫以外,麥永接最大的興趣便是攝影。「十歲時父親送了一部傻瓜機給我,再大些時,做設計的家姐又給我一部單反機,自此便愛上研究攝影,會參加攝影比賽。曾經跟過著名攝影師麥柱發學拍照,他曾提議我,如果有機會便多為攝影做推廣,因此我開始思考拍照跟自己的工作可否有關係。」

就在二○一三年沙士十周年,麥永接仍在跟進沙士康復者的精神狀況,他留意到雖然事隔十年,但不少人一聽到「沙士」、「淘大花園」等字眼,仍然有着無形的恐懼。麥醫生說:「人愈去逃避心理壓力的根源,愈難以克服恐懼,我便提議一眾康復者不如回到當年重災區淘大花園,特別是疫症最出名的那幾座,大家一同拿起相機,用各自的方式去拍照,希望藉此讓他們抒發情緒。」

他說當時有電視台攝製組同行,一眾重臨「疫區」的「沙士友」隨心地拍,結果拍出來的照片令他印象深刻,「有人會用光與暗的對比,來表達逃出生天的感覺;也有用水面倒影來展示疫情最嚴重的幾座大廈。有些人拍完照會互相擁抱而泣,這些畫面至今仍然很動容。」

拿着相機遊古巴

因為這件事的啟發,麥永接同年創辦慈善組織「心影薈」,透過舉辦攝影比賽、攝影活動及展覽等,推廣精神健康知識。當年他亦曾跟隨攝影團遊歷古巴,並將遊記及相片集結成書《心靈手信─香港醫生遊古巴》,希望以攝影和身心靈治療作結合,為人們提供一個心靈加油站。

二○一四年,他決定離開公立醫院,掛牌做私家醫生,「當時覺得自己是時候要有社會責任,為精神健康做多點事。離開政府醫院會方便些,希望可以做更多,讓更多人能正視內心情緒,遇困擾要懂得尋求協助。」

攝影跟精神健康,如何拉上關係?麥永接解釋:「我喜歡拍人像照,因為有互動,攝影師要留意被攝者的舉動,要觀人於微,這跟我和病人的交流類同,透過攝影也可以表達內心感受,心理學會講,當人放鬆時看事物的角度也會改變。」

他相信攝影有助釋放感受,在照片中抒發情緒,也可讓人更了解自己,故鼓勵病人拍照表達內心。「最近有個案,病人不擅長表達自己,我叫他拍照,他影了一張相,在一個黑暗房間和巨大陰影,從中可以看到他想表達『與世界隔絕』、『自己便是最大敵人』,一張相勝過很多話說,尤其現今世代,年輕人連打電話都少,有很多情感積壓下來,而攝影在精神健康上是挺奏效。」

兩年前,麥永接又一次拿着相走到另一國度,去到有「印度洋上的明珠」稱譽的斯里蘭卡,再續其「心靈手信」系列。不同的是,今次他已是兩女之父,行程變成一家四口的親子遊。

永遠接納病人

他笑言:「兩女兒當時分別十歲和八歲,只去過東南亞,當聽到要去斯里蘭卡,最初都問可否不去?因為怕落後,太太本身也很注重環境清潔,但後來她們都願意出發,然後發現又不如想像中的情況,有幾晚我們還住樹屋,夜晚被大自然的聲音包圍入睡,對『舒適』有了不一樣的定義。」

斯里蘭卡回來後,麥永接察覺疫情後的市民,精神壓力有增無減。「無論大人或學童,受情緒困擾的個案的確增加了, 這幾年有一批所謂的『疫情BB』,在疫情時缺少了跟外間溝通的機會,現在要重投學校生活,人際關係就遇上問題;成年人和長者,又感受到社會的經濟下滑、移民潮等,加上世界出現不少戰爭,有許多負面新聞,都會令人受到困擾。」他坦言來睇症的病人多了,以前總有一兩個月會較清閒, 但近年好像全年無休,很久未放過長假。

麥永接也覺得自己的名字對其人生很有啟示,「以前曾被派到贊育和瑪麗醫院做產科實習醫生,同事都笑說我個名最適合做接生,現在做精神科,也好像代表了我會永遠接納有精緒問題的病人。」俗語說「最怕改壞名」,麥永接則相反,名字早為他鋪好了人生路向。

跟鄭子誠夫婦的結緣

麥永接醫生最近推出他的「心靈手信」系列第二輯《香港醫生親子遊斯里蘭卡》,相距上一本著作已十年,他有感香港人的心理壓力依然沉重,盼望藉此書推廣透過旅遊,重新尋找個人與家庭的心靈療癒,尤其當下社會更需要關愛自己與身邊人。今次書本所有收益亦將全數捐贈予「心影薈」,繼續支持以攝影推廣心靈健康。

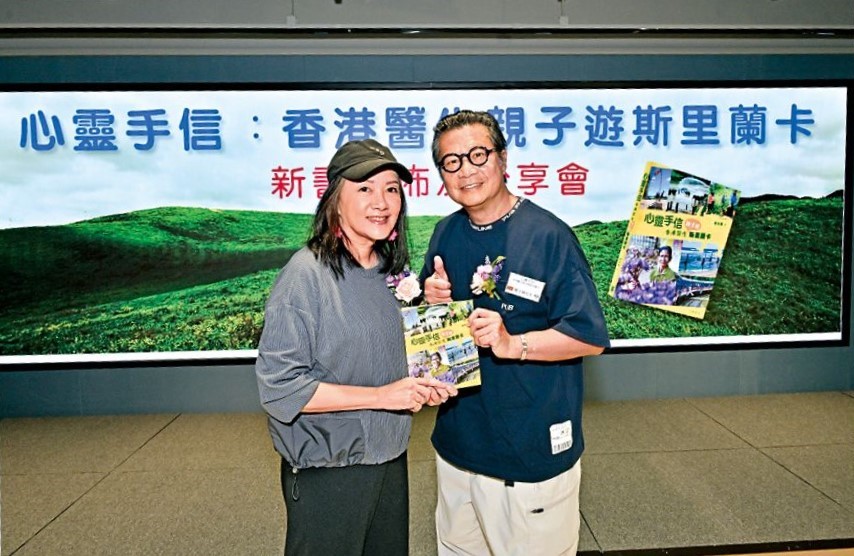

在新書發布及分享會上,麥永接找來鄭子誠和劉倩怡夫婦任嘉賓,道出如何透過旅行提升精神健康的心得。與他倆的結緣, 始自麥醫生創立「心影薈」,透過太太認識鄭子誠夫婦,大家都很認同在這個混亂的世界,心靈上很需要有寧靜所依。鄭氏透過音樂,麥醫生則從相片及文字找到心靈綠洲。

他說斯里蘭卡之旅最大的心靈體會是,「生活總有艱難時刻,但斯里蘭卡人教曉我們,無論環境如何,保持希望和笑容,總能找到出路。回到香港的街頭,我時常想起斯里蘭卡廢物回收站工人的笑容,在髒亂環境中依然綻放的樂觀。」

立即追蹤《東周刊》全新WhatsApp頻道,緊貼全城熱話、突發猛料、獨家消息!