發佈時間:12:00 2025-04-03

一九三七年上映的動畫《白雪公主》是迪士尼(DIS)娛樂王國的開山始祖,因此十年前迪士尼決定耗資近三億美元推出真人版《白雪公主》電影時,一眾影迷都寄予厚望。

然而真人版《白雪公主》豈只雷聲大雨點小的電影,簡直是連環「踩雷」,由起用瑞秋·曾格勒(Rachel Zegler)飾演白雪公主、其身為主角的「惹火」言論, 以至公司將王子公主的童話故事改成白雪公主的「女權覺醒」( Snow Woke),不單冒犯了老一輩的粉絲,連新一代觀眾都不賣帳。

上月《白雪公主》在北美地區首映後,票房毫不意外地遠遜於之前推出的新版《美女與野獸》和《獅子王》,口碑更是低處未算低,市場估計《白雪公主》埋單或最少勁蝕三億美元,淪為迪士尼票房最差的改編作品。

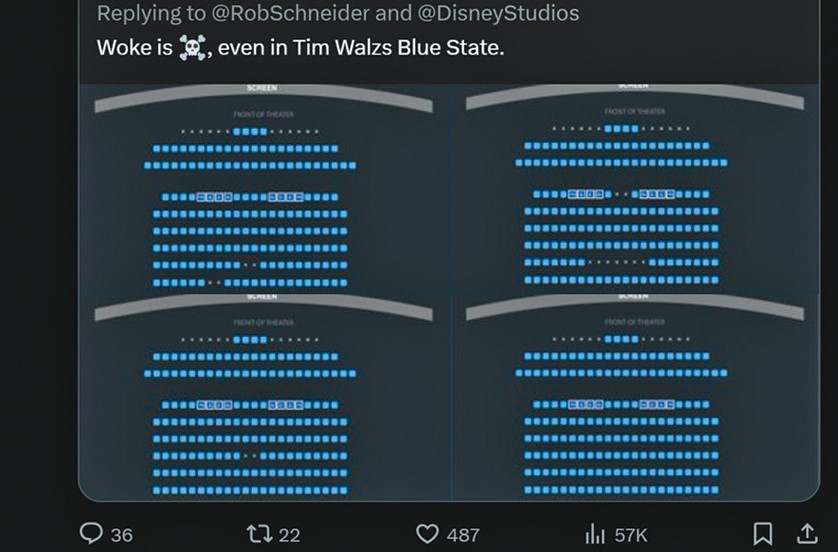

迪士尼股價年初至上周五跌了超過一成,嚴重跑輸美股道指,真人版《白雪公主》票房不濟兼連環「爆雷」,無疑是主因之一。上月中全球上映以來,票房總成績差強人意,有英國倫敦的劇院甚至傳出首映「零」票房的驚嚇消息。

真人版《白雪公主》由選角、開拍、小矮人呈現方式等都不斷出現爭議。迪士尼宣布由拉丁裔女星瑞秋·曾格勒飾演白雪公主後,即引發全球影迷抨擊,因打破了原著白雪公主「肌膚白如雪」的傳統形象,大部分網民認為白雪公主不「白」,還算不算是白雪公主,甚至有人在社交平台譏諷「壞皇后還需要問魔鏡邊個最靚嗎?」

影迷對《白雪公主》有極深情意結, 皆因這套一九三七年上映的經典動畫,不單是創始人和路迪士尼破釜沉舟的翻身之作,更是無數美國人的美好回憶。當時迪士尼以至美國的動畫,片長都不超過三十分鐘,加上當時美國正值經濟大蕭條,迪士尼上下以至投資者都不看好一部超過一小時的長篇動畫會成功。

公主膚色惹爭議

當和路迪士尼宣布製作《白雪公主》時, 荷里活公開稱是「迪士尼的愚蠢行為」。不過和路迪士尼決心將全部資金押注在《白雪公主》上,前後動用了逾七百名藝術家, 最終大功告成。一九三七年十二月二十一日《白雪公主》首映後,全場觀眾起立瘋狂歡呼拍掌,不少少男少女以至她們的父母輩都沉醉於「王子公主夢」。

然而真人版《白雪公主》卻大量植入女權主義思想,《華爾街日報》曾指《白雪公主》籌拍時迪士尼已批判原版故事「對女性掌權看法過於古板」,更有評論直指迪士尼受到「Woke(覺醒文化)」影響、「政治正確過頭」, 質疑為了迎合多元文化而犧牲經典。

女主角曾格勒後來在訪問談到這些抨擊時指「所有人都很生氣」,甚至曾失言形容原版白雪公主故事過時、白馬王子是「跟蹤狂」, 在鏡頭面前擺出一副嘲笑嘴臉大叫「Weird! Weird!」,揚言新版《白雪公主》不再是被動等待王子拯救的角色,電影核心觀點是每一個年輕女性或年輕人都要記住自己有多麼堅強,成為勇敢的領袖,結果引發連場公關災難。

評價票房低處未算低

早前《綜藝報》指《白雪公主》的製片人Marc Platt的兒子Jonah Platt將票房慘淡歸咎於曾格勒引發的連串風波,指責她將個人政治觀點帶入電影宣傳,「言論自由並不代表你可以在工作,隨心所欲地說任何話而不受任何影響。」

另一方面,飾演壞皇后的神奇女俠猶太女星Gal Gadot因支持以色列,她對加沙衝突的看法與白雪公主曾格勒南轅北轍成為焦點,甚至蓋過了電影本身。此外,《白雪公主》電影用上了大量電腦CG製作七位小矮人,據說是有人認為「用侏儒演員去演侏儒角色是一種歧視」,亦引來曾參演多部《白雪公主》舞台劇的侏儒演員抨擊,直斥「以CG呈現七個小矮人才是一種歧視」。

三月《白雪公主》在北美地區首映,估計首映周末票房收入只有約五千萬美元,相比之下,新版《美女與野獸》與《獅子王》首映周末票房收入都接近兩億美元。票房未如理想之外,《白雪公主》的評價亦低處未算低,知名電影網站IMDb評分日日跌,截至上周五只有一點六的低分,滿分是十分。

真人版《白雪公主》票房和口碑盡皆失利,一方面將衝擊迪士尼的未來業績,另一方面公司近年不少製作向DEI(Diversity, Equity and Inclusion)多元、平等、共融傾斜, 亦令目標觀眾出現分化,導致新作品勢將面對更大挑戰。

票房不濟 靠串流平台救亡

近期票房不濟的不只《白雪公主》,由南韓金像導演奉俊昊執導,羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)主演的《米奇17號》票房亦仆直。早前有電影網站指該影片很大可能令電影公司華納兄弟探索虧損高達七千五百萬至八千萬美元。

有指《米奇17號》製作成本在扣除稅務減免後達一億一千八百萬美元,華納兄弟探索還額外投入了八千萬美元的行銷費用,包括在AFC冠軍賽期間花費的四百萬美元廣告費,因此《米奇17號》要不虧本,起碼要有三億美元票房。

近年電影產業結構已改變,一套電影的盈利不單來自票房,市場人士估計無論《白雪公主》或《米奇17號》,都要靠後續的電視和串流媒體授權救亡。例如華納兄弟探索早前已宣布《米奇17號》將提早於三月底在影視串流平台上架。