發佈時間:14:45 2025-03-28

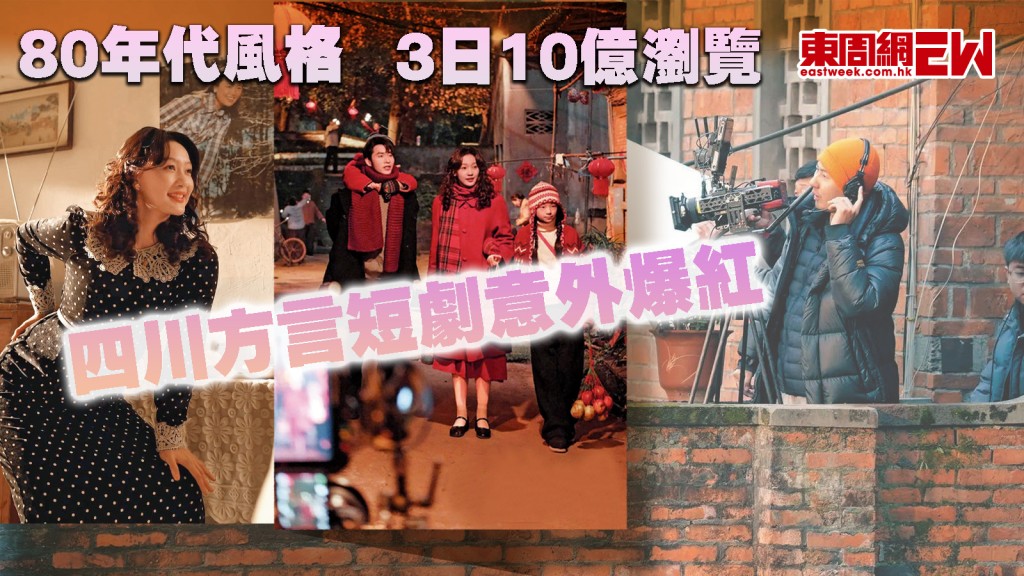

內地微短劇《家裏家外》近日播出,三天觀看量超過十億,令人大跌眼鏡。

劇集以上世紀八十年代川渝地區為背景,情節有笑有淚,加上精心復原的街道家居、日常用品,令觀眾彷彿成為穿越者,體驗舊日生活情懷;另一特色,全劇是第一套以地方方言拍攝,劇中主角講地道四川話,連地方俚語「耙耳朵」、「歪婆娘」都成為網上熱詞。

十六年前內地曾向影視界發出「限制方言令」,近年陸續有方言電影和電視劇推出,「限令」似有放寬跡象。

引發熱話的微短劇《家裏家外》三月十四日早上播出,尚未開播已有十一萬人預約等候,二十四小時後網上討論次數破三億,三日後僅短視頻平台紅果收看量高達十億。

《家裏家外》講述上世紀八十年代四川一個家庭故事。失婚男女帶着各自兒子和女兒,閃婚重組家庭,女主角蔡曉艷(孫藝燃飾)是區內出名惡女,男主角陳海清(王道鐵飾)憑出眾能力成功創業,雖然兩人不是原配夫妻,但在跌跌撞撞中都能收穫愛情與親情。

《家裏家外》的另一賣點,是復原川渝地區八十年代的氛圍,該劇主要拍攝地點是成都雙流區軍工廠家屬院,以及彭祖山景區、青龍老街、青龍老電影院等,一共十六處,全劇沒有搭建任何廠景,沒有AI後期製作,每個定格,幾乎都是一幀八十年代老照片。

此外,劇中不時出現令人懷念的物品,如天府可樂汽水、海鷗牌手錶、青羊黑白電視機,也有小食如麻糖、竹筒飯、蛋烘糕、芙蓉酥,對年長觀眾,充斥着青少年的回憶。

《家裏家外》不僅是一部家庭劇,更成為成都遊客的「立體導覽手冊」。有觀眾看劇後網上留言,表示「想立刻訂成都機票,尋找劇裏老茶館和家屬院!」也有人直言受美食吸引,到當地安排美食之旅。

早前,大型電視劇《風起洛陽》、《長安十二時辰》、《去有風的地方》、《繁花》,分別推動河南洛陽、陝西西安、雲南大理、上海黃埔的文旅產業。去年初,國家廣電局辦公廳提出「跟着微短劇去旅行」計劃,希望製作一批優秀微短劇,以實體取景,營造跟隨微短劇到全國各地「打卡」的潮流,《家裏家外》可能就是一個新嘗試,因而從策劃創作、宣傳推廣,都得到四川省廣電局支持。

地方俚語觀眾受落

作為第一套以地方方言演繹微短劇,《家裏家外》演員全部講地道四川話,夾雜地方俚語,增強地域特色,其中「耙耳朵」(怕老婆)、「但求疼」(無所謂)、「歪婆娘」(惡女人)、「千翻兒」(愛搗亂)充滿生活味道,令人留下深刻印象,連不會四川話的外省觀眾也受落。

內地政府二○○九年曾向影視界發出「限制方言令」,要求劇集對白以普通話為主,一般情況下不得使用方言和不標準普通話,原因是當年各地方言劇大量湧現,對普通話造成削弱和影響。至近年「限制令」雖然未有鬆綁,但以地方方言拍攝的電視劇和電影逐漸增多,一年多前著名導演王家衛拍攝的《繁花》,便特別推出全滬語版。

學者認為,相比十多年前,現在普通話普及程度進一步提高,但全國城市化加劇下,各地使用方言的人卻越來越少,語言的消失與衰落,比想像中快;例如滬語,有研究指上海話中的「尖團音」現在很少有人會說,一些字詞的發音出現變化,甚至流失,到了需要被保護的時刻。

另外,過往方言電視劇未有普及,原因之一是沒有字幕,劇中人物以方言說對白觀眾聽不懂,現在所有劇集幾乎都配字幕,「方言聽不懂」的情況已不存在,從觀眾層面,具備方言劇再度歸來的土壤。

數年前上映的電影《愛情神話》,九成半對白是滬語,該片監製和主演徐崢認為,電影是需要有方言,以致大家看到越來越多重慶話、四川話、東北話、雲南話的電影,「從某種程度上來說,當你用方言表演的時候,已經不需要表演了。」