發佈時間:12:26 2024-12-22

花五年時間抄墓銘,記錄華人生前身後故事,又出版十八區文化地圖,以輕鬆手法介紹香港歷史,香港史學會執行總監鄧家宙,是香港少有勤力走進社區的年輕歷史學者。他最近與大館合作,主持名為《無憂之旅》講座,為公眾講解東華義莊的百年故事,側看香港社會發展。

「今天不做,明天後悔」是鄧家宙的口頭禪,也是他的座右銘。都說歷史談的是過去,這個在大學教書的學者,卻說讀歷史要看的,其實是將來,「抽離一點多讀歷史,自會看到歷史的軌跡。」身處歷史洪流,不被情緒控制,他深信今天香港經歷的一切,只是轉捩點而非終點。

相約鄧家宙在西港城進行訪問,那裏前身是舊上環街市的法定古蹟,除了是熱門的拍拖和影婚紗相勝地,其愛德華時代建築的背後,還有一個個精彩的歷史故事。「史學會辦公室就在附近,中上環一帶有好多故事。」自小「坐唔定」,現已男人四十的鄧家宙,偏偏愛上總被貼上沉悶標籤的歷史,他說要歸功於「電視撈飯」的時代。

「細個最鍾意睇電視,成長的年代好多古裝片,大部分故事都基於史實,最記得有套叫《太平天國》,由呂良偉主演,好好睇。」洪秀全起義的故事,因苦難而崛起,因利慾薰心而敗亡,看電視學歷史,他說延伸閱讀是自動自覺走去公共圖書館借書,「那時仍是高小,最記得看過一本書叫《中國歷史五千年》,不是兒童書,但有圖有相又有年表,簡單易明。」

仍是小學雞的年代,鄧家宙已覺得歷史是一個個有趣的故事。就連參加課外活動, 老師分享那些年在中國旅遊的幻燈片,如長城、故宮等跨越千年的建築,不同的歷史人物,都讓他對中國的名山大川以至背後的故事,越來越嚮往。「爸爸是《華僑日報》的編輯,那個年代用原稿紙寫稿,字體龍飛鳳舞,在家時常叫我幫忙做校對和加標點。」電視劇讓他愛上歷史,在家耳濡目染,讓他愛上中文和中國文化。

讀歷史「搵唔到食」

有興趣成績又最好,大學選科,鄧家宙順理成章選讀中國文學及歷史,不過就惹來爸爸和老師苦口婆心的溫馨提示,「都是擔心我畢業之後搵唔到食。」他說:「畢竟香港是商業社會,爸爸當然希望我讀商科,他在報館工作多年,中文好好,又會寫詩,但就時常提醒我要讀好英文,認為英文好別人先會看得起你。」在鄧家宙眼中,爸爸對他的人生選擇有保留但沒大反對, 既然如此, 他笑說自然興趣為先,盡情投入他的歷史世界。

在珠海書院(現稱珠海學院)攻讀中國歷史研究所碩士,其後繼續進修,考獲新亞研究所博士,加入史學會,是早年香港少有研究墓銘和義莊的先行者。性格好動的他笑言,研究墓銘緣於拜山時喜歡到處八卦,「最記得有一次去跑馬地天主教墳場拜山,發覺親戚墓旁隔兩三行的墓碑,安葬的竟然是日本侵華期間的抗戰軍人,是『四行倉庫保衛戰』的八百壯士之一,生於上海,打完仗在香港定居。」

鄧家宙說,香港是國際城市,除了不同宗教的墓地,很多人經商來港定居,最後安葬於此,背後有好多故事。燃起的興趣一發不可收拾,他努力發掘更多墓銘,包括民國年代的政要商家,越看越有興趣,「最初自己一個人行墳場,有些政商名人知道葬在某個墳場,但不知位置;有些見到個名似曾相識,就先抄下來,回去再整理。」

揼石仔揼足五年

他用最原始的方法地氈式搜索,見一個抄一個,然後拍照,還找來幾個同樣讀歷史的舊同學幫忙,一齊巡墳場。「抄着抄着,發現好多資料都可以反映香港從開埠至戰後華人的生活,如果這些故事沒有被整理出來,可能從此長埋地下。」鄧家宙的揼石仔工作歷時近五年,直至二○○九年底,手上累積一定數量的墓誌銘,便入紙申請基金,將之結集成書。

「過程都幾艱辛,十幾年前電腦和互聯網無今日般發達,好多時要手抄然後影相再打印出來,好繁複。」中國人對死亡特別忌諱,還得瞪着陌生人的墓碑研究和拍照, 鄧家宙直言每次都會先和墓主打招呼,道明來意,「會先介紹自己,解釋只是希望為歷史做記錄。」這招事先張揚,鄧說過程順利,從沒發生靈異怪事,「最多有時夜晚會夢到終於找到目標墓地。」是日有所思夜有所夢,還是先人指引?自然無從稽考。

出書之後,鄧家宙又積極組另類導賞團,帶市民到墳場考察,他說熱衷公眾教育,是受恩師影響,「蕭國健教授是香港史專家,我參加的第一個導賞團,就是蕭教授帶我去。」鄧說中外對死亡有不同理解,外國人會閒逛墳場,中國人就會覺得大吉利是,「帶親導賞團,參加者最鍾意聽的仍是鬼故。」

可幸經歷年月洗禮,墳場遊越來越被外界接受,不單成了學校的課外活動,在老人中心,亦是受歡迎的活動之一。他說:「就似看示範單位,好多老人家分享時會說,拜了幾十年山,都不知為何要摺元寶,上一輩做開跟住做, 但其實這些習俗,都與歷史文化有關。」

以貼地方式說歷史,從來是鄧家宙的目標,「很多人說歷史好悶,讀歷史又成日讓人覺得畢業之後一定搵唔到食,我會檢討為甚麼會這樣?希望嘗試用深入淺出的方法推廣歷史, 打破這種牢固的想法。」他續說:「大部分人只注重歷史資訊,這些硬的資料當然沉悶,如何看歷史的前因後果, 用不同的角度去分析去理解,才最重要。」

看歷史前因後果

在鄧家宙眼中,歷史教他學懂宏觀看事物,「社會學着重眼前,歷史要看的,其實是將來,抽離一點多讀歷史,自會看到歷史的軌跡。」身處歷史洪流,不被情緒控制,是很重要,他深信今天香港經歷的一切,只是轉捩點而非終點。

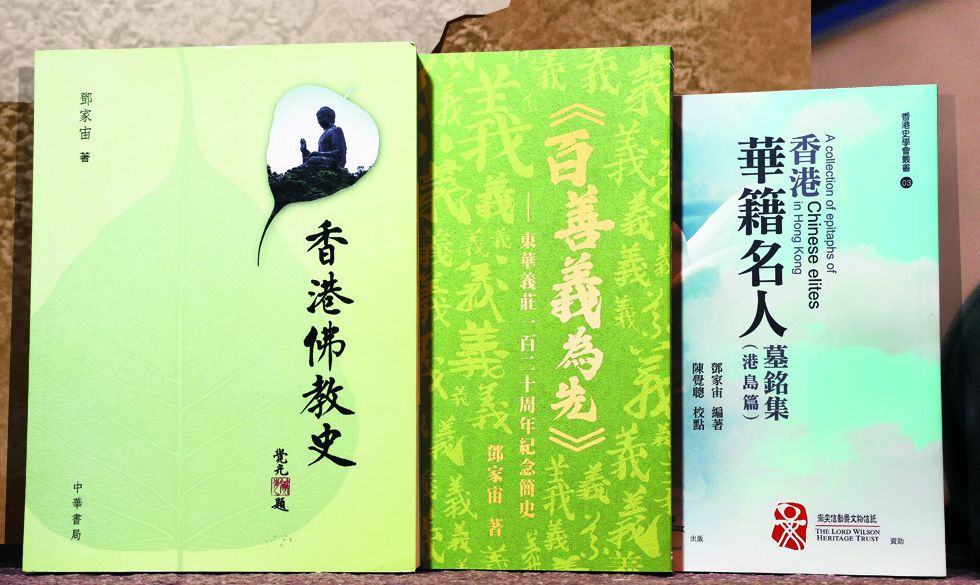

「出書仍然是學會的工作重點,除了實體書,亦會與時並進,兼出電子書,但坦白說,網絡世界雖然很方便,可是電子版撳一個掣就可以消失,所以紙本書仍有存在價值。」全身投入史學會的工作,鄧家宙直言在大學教書只是副業,主業是努力為香港做紀錄,包括舉辦首個非商業性質的裙褂文化展覽,早前又與插畫師合作,推出十八區文化地圖。

明年是史學會成立二十周年,他希望可以重新推出境外活動,包括帶團到星馬,追尋不同年代華僑的足跡,又計劃推出加入藝術元素,以書法和雕塑角度出發的墳場遊,「讀完博士之後,其實我還讀了一個MBA,香港是商業社會,入面有統計學,代入商人思維,宏觀看香港故事,自有不同理解。」走進歷史洪流,鄧家宙如是說。

拍拖行墳場

和太太相識於社區導賞團,二○一七年結婚,現育有未夠一歲的女兒,鄧家宙笑說無論婚前還是婚後,拍拖和旅行,都愛行墳場。「去長崎旅行,其中一個活動就是去墳場做紀錄,我和太太兵分兩路,我抄左邊的墓碑,她抄右邊,二百幾個不算好多,好快抄完。」他笑說。

除了拍拖行墳場,熱愛中國文化的他,婚禮亦和太太一起穿中式禮服,加上傳統花牌和刺繡簽名簿,仿似時光倒流。「註冊結婚之後兩年先補擺喜酒,其實都是想藉着聚會,與朋友見面一齊玩。」四十四歲的爸爸,以前會被稱老來得子,但現在Childish世代,他仍似大細路一樣,坐唔定兼鬼主意多多。