發佈時間:12:50 2024-06-09

港人北上成風,一間有近百年歷史的香港老店,卻反其道在小紅書人氣大熱,成為內地網紅打卡熱點,連日本和歐美遊客也被吸引到來尋寶。

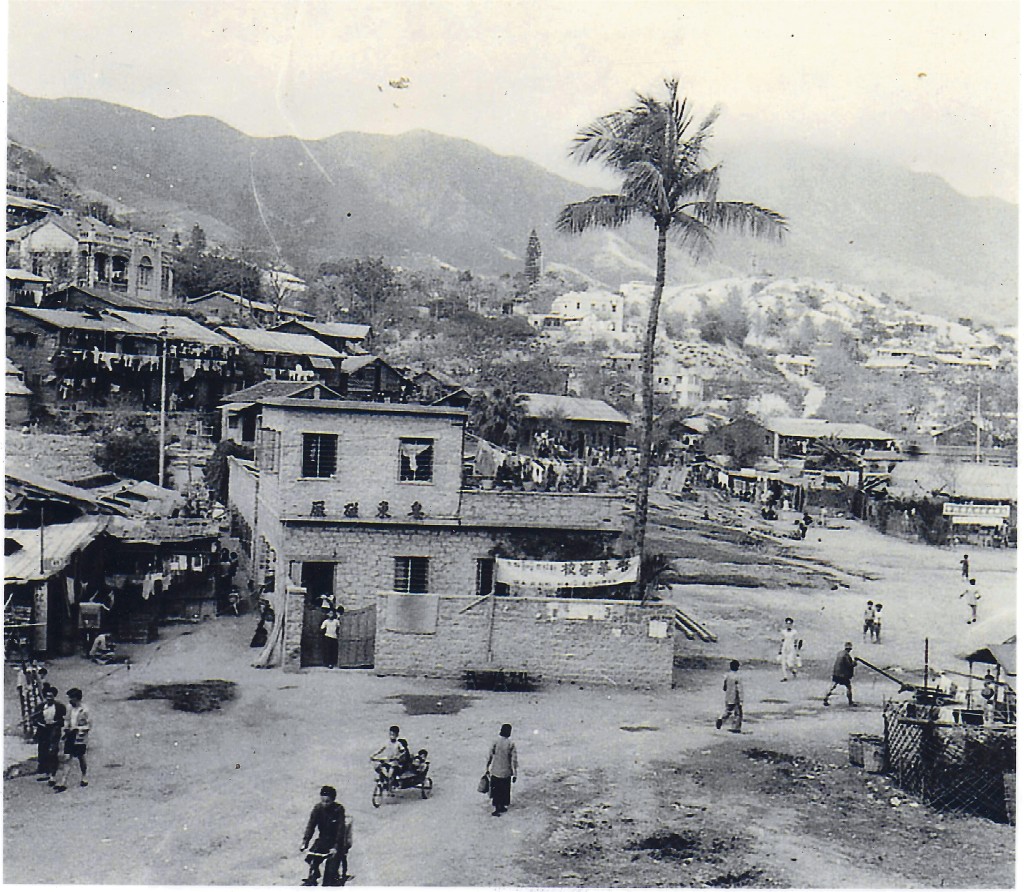

一九二八年創立的「粵東磁廠」,是香港首間亦是現時碩果僅存的傳統手繪瓷器廠,瓷廠第四代傳人曹嘉彥,數年前回家幫忙打理祖業,卻遇三年疫情打擊,九十六歲仍每天返工廠坐鎮的祖父,因感染新冠疫情撒手人寰。

世紀疫潮對曹家打擊大,卻團結了一家人,把一直不外傳的手繪彩瓷技術與眾共享,並成功申請基金開辦工作坊傳承家傳手藝,新近更與本地手工啤酒廠及手機殼公司聯乘,將傳統廣彩帶進年輕人的市場。

曹嘉彥走出一條過去三代人沒走過的新路,現在她又重拾筆桿,為家族譜寫百年故事。

走進粵東,別有洞天,陶瓷廠隱身九龍灣工廠大廈,老舊的招牌下,走廊昏暗閘門半開,跨門而入,眼前是一座座「陶瓷山」,步步為營卻又別有風景。日本旅遊雜誌推介這裏是香港必遊之地,小紅書形容是最有「港味」的打卡點,每日都有遊客摸上門尋寶。

這裏既賣陶瓷,又是瓷器廠,最妙的是陶瓷山之間的工作枱,昏黃燈光下是一張張年老面孔,專注為手上陶瓷上色,時間像凝住了的老舊劇照。

「近窗的位置,每一個燈掣下面原本都是工作枱,近年老師傅走的走(離世)退休的退休,原本放工作枱的位置都變為放展示架了。」帶記者到處參觀的曹嘉彥說。走進工場,像時光倒流,兩張實木辦公枱已有百年歷史,留守的四個師傅,已經歷幾代人,他們早已過了退休年齡,年紀最大的更逾八十歲,當中一人正是曹嘉彥的祖母。

「試過有外國人拍攝家中長輩用的瓷器,後來透過社交媒體留言問那些圖案代表甚麼?背後有甚麼故事?」曹嘉彥說,原來相片是他們父母年輕時,飄洋過海來香港旅遊時所攝,到子女長大成人,兒女為追尋父母的足跡重遊故地,故上網尋找資料。所以,在這裏可以尋寶,也可以尋人。

是尋寶也是尋人

那些年瓷器廠百貨應百客,行內競爭又激烈,經常要量產追訂單;到今天已是碩果僅存,生意大不如前,卻因為趕上本土文化熱,把充滿港味的手繪瓷器,由一盤生意昇華成為傳統文化藝術。

「這幾年是有很多不同的嘗試。」曹嘉彥坦言,搞展覽、舉辦工作坊,努力轉型其實是破釜沉舟,「新冠疫情期間,香港閉關,世界停頓,根本無定單亦無人買瓷器。我們在誠品有寄賣產品,媽媽想搞體驗活動,最初其他家庭成員都反對,因為配製顏料筆法的傳統技術,一直都不會外傳。」好比廚師的家傳菜譜是秘方,不能公開。可是,時移世易,碩果僅存意味隨時失傳,曹嘉彥希望帶來改變。

「越不去講越想收埋,這一行只會成為夕陽行業。」由意見分歧到達致共識,開展教學,誠品是一個起點,後來更獲邀到大學和商業機構巡迴教學,走出新路,曹嘉彥說,去年九月,更成功申請基金撥款,在文化中心舉辦展覽,由撰寫計劃書到策展,全家總動員,又與手工啤酒和手機殼專門店,推出聯乘產品,就是疫後香港政府大力推動「Hello Hong Kong」,「粵東磁廠」亦獲旅發局邀請,成為宣傳大使,「感覺是好奇妙,有點受寵若驚。」

一腳踢的太子女

八十後的曹嘉彥,理大設計系一級榮譽畢業,有一個做牙醫的哥哥,自己育有一名已八歲半的女兒,原本在港台做助理編導。她直言年輕時對家族生意興趣缺缺,設有高溫燒爐的瓷器廠,從來是小孩子禁地。「到二○一八年,在文化博物館舉行的彩瓷展覽,聽學者有系統地介紹下,才真正認識行業的來龍去脈。」那時祖父仍健在,不時叫她回家幫手,剛好她產女不久,遇上工作真空期,便答應投入家族生意由零開始做起。

辦公室內工作枱一字排開,曹嘉彥的同事就是父親、祖父和祖母,名義上是太子女,但人手少,由埋數、出外見客到經營社交媒體,她都要一腳踢。「好在爸爸做事好有系統,很多資料早已分門別類,讓我似讀精讀班般,比較易上手。除了參與管理,爸爸亦堅持我要識得上色和參與設計,要學識基本功。」

百年祖業,由內地改革開放,香港工廠北移,發展到美國貿易禁運,「粵東磁廠」見證行業起跌,也見證中港兩地發展。「六、七十年代,中國經歷連串政治運動,工廠包食住,成為很多人的避難所。」坐在女兒身邊的曹志雄說。

見證滄海桑田

那些年生產量大,用人手畫,耗時且成本高。曹志雄回憶道,當年父親曹榮樞就想出以半畫半填方式起貨,將構圖弄成膠印,直接在白瓷上印上線條後再填色。八十年代,彩瓷業蓬勃發展,粵東全盛期逾三百員工,迎來工廠北移潮,但當年父子倆卻選擇留守香港。「沒有北上,很大程度因為不喜歡交際,而且多做高端客人的定單,質素更重要。」十年河東十年河西,他說從無為當年的決定感到後悔。

傳統彩瓷圖案經歷幾代,部分已停產,曹嘉彥慶幸在祖父生前讓部分失傳的圖案重見天日,「爺爺是家中的大舵手,凝聚力好強。」至於他父親,其實也一直默默傳授她不少從商經驗,「爸爸以前講好多工廠的運作,但聽完就算,總是不太上心,現在會了解爸爸和爺爺多一點,明白要守住一盤生意有多困難。」

父親剛過七十五歲生日,曹嘉彥兄妹和他們的子女便一起動手,繪了一個壽包瓷碟送他。以前做電視台,總在譜寫別人的故事,今日她希望撰寫屬於家族和行業的故事,「爺爺過世前曾叫我買錄音機回家,希望口述歷史。」人生環環緊扣,往外闖又走回原點,作為粵東的第四代,曹嘉彥重拾筆桿,正努力為家族譜寫未完的故事。「女兒問我,自己是不是第五代承繼人,但她暫時比較喜歡做YouTuber。」曹嘉彥大笑的說。

老店多貴客

一九二八年創立的粵東磁廠,從名字可見一斑,粵東磁廠用「磁」而非「瓷」,因為前者為古字,亦通「瓷」。廣彩在中國由二○○八年起被納入為國家級非物質文化遺產,特色是色彩斑斕、圖案精細。手繪瓷清朝時期已被列為外銷瓷,當年香港已是著名的轉口港,更將這門手藝發揚光大,不少外國人也對它趨之若鶩。

「賣清所有貨就退休。」曾幾何時,這是曹志雄的口頭禪,那時乖女尚未回家幫手,今日女兒受訪,這個非常父親就坐在一旁,為寶貝瓷器補色上色,讓女兒做主角。

有別於一般「廠佬」,曹志雄談吐溫文爾雅,他是家族中第一個大學生,負責接待外國客戶,不少大洋行和五星級酒店如半島酒店都是他的客人。昔日許多名門望族皆專誠前來粵東訂購瓷器,就連前港督麥理浩和彭定康,甚至國際影星伊利伯泰萊也是粵東的顧客。