發佈時間:12:59 2023-11-26

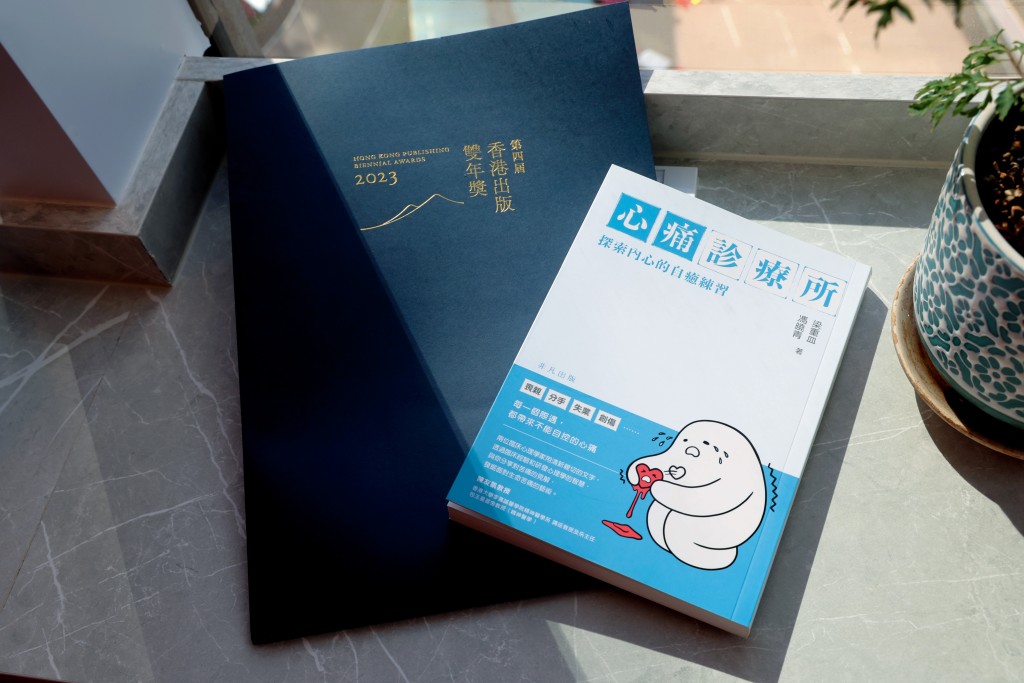

近年不少調查顯示,港人有不同程度的焦慮與不安,作為臨床心理學家,梁重皿博士不會以硬植入方法鼓勵內心受傷的人重新站起來,而是要對方先明白自己的弱點,接受自己會倒下來。

她希望公眾明白,不論是成年人或青少年都有他們的躁動或痛苦,作為輔導者要先掏空自己,再走入對方的世界,才能給予最適切的輔導。

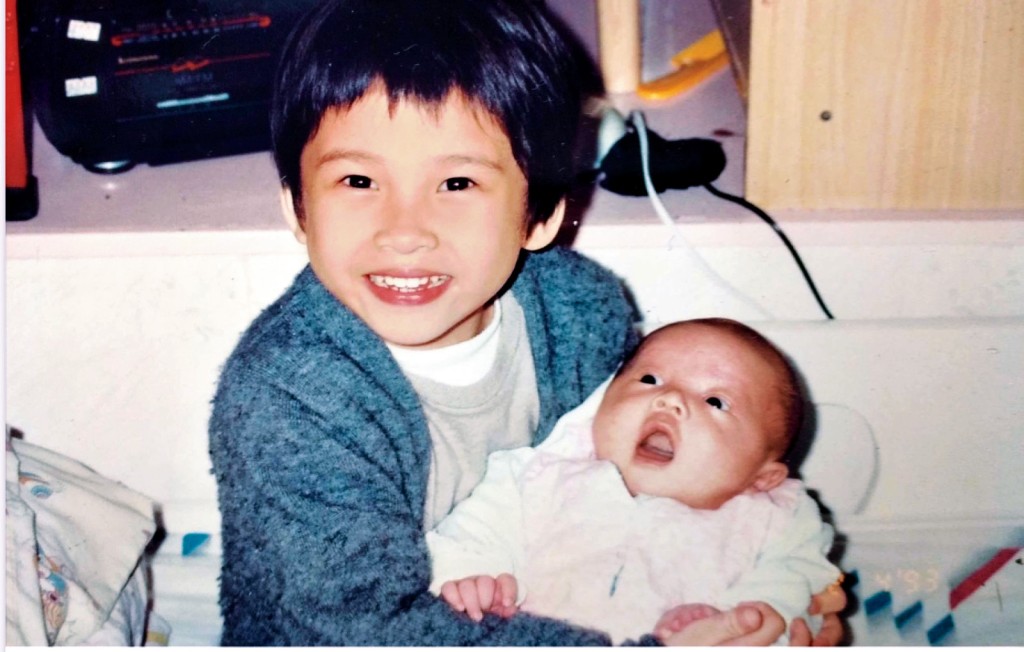

父親是副教授,母親是社工,梁重皿曾經萬千寵愛在一身;可是上天卻給她一個患重病的弟弟,令父母把更多的愛與關懷移到弟弟身上,讓她經歷不平凡的成長路,從小便要學習獨立,逼使她學懂了解旁人想法,體諒別人內心深處的鬱結,也因此探索出她的人生路。

梁重皿除了是一位私人執業的臨床心理學家,也是香港心理學會臨床心理學組主席。除了診症,她經常被邀請出席不同類型的心理學講座,向不同階層人士討論各種心理症狀。不快樂可以有很多種,她近年較多講解青少年精神健康。

當世代不和的問題呈現出來時,她更想向公眾講解更多關於青少年的心理成長問題,她會主動談學童自殺及鎅手等,公眾不太願意觸及的話題。這或許與梁重皿的成長背景有一些關係。

她本來是家中的掌上明珠,但比她小四歲的弟弟出生後,因為遇上醫療事故,父母為幼子的健康與成長問題疲於奔命。整個童年及少女時代,父母並非不疼梁重皿,但無可避免地,只能把她放在次等位置。

「小時候不懂分辨自己為何不開心,於是常常向家人發脾氣。」現實環境逼她急速成長,梁重皿淡然說道,為了不讓家人操心,很早已學懂如何應付學業和人際關係,習慣所有事情自己一個人完成。

對「盡力」另有見解

父母吩咐梁重皿,在學業上盡力便行,沒特別指明要考取一百分或第一名。「但我從小便想,盡力就是盡到沒有力為止。我對『盡力』與『努力』的定義是,不必放棄其他事情來追求一個目標。我希望同時也能擁有別的東西。」父母在公在私也力求盡善盡美,但梁重皿從他們身上了解到,這是太過了,認為必須認識自己是有限制,才可讓人生保持平衡。

她有這些想法,也許因為她喜歡觀察及思考,喜歡了解不同人的處事方法,甚至會照着別人的方法去做,又或以其他方法做同一件事,自我測試是否可行?「翻看中五時的學校畢業紀念冊,我寫的是希望當一個犯罪心理學家。我深信即使未能改變客觀環境,也可以調節自己心態。」還是中學生的梁重皿已明白到,心理學家正是能夠協助別人調整心態的職業,於是定下目標,朝這範疇發展。

會考之後,梁重皿由培正中學轉至當年的恒生商學書院攻讀預科,因為恒商着重博雅教育,當中包括人際關係的課程,加上商科不乏心理學的元素,正迎合梁重皿成為臨床心理學家的目標。「當時可說是我人生第一個衝擊,身邊很多好叻的同學,清晰知道自己的方向,很努力去追求目標。」在商科學校,大家都希望加入投資銀行發展,就連老師也經常講解投資知識,讓梁重皿也想過,是否要轉軌道,「始終家庭財政負擔很大,我有一段時間也考慮過,將來是否加入投資銀行更佳。」

放棄神科拾回初衷

高考奪得5A佳績後,本地多家大學爭相向梁重皿招手,當中包括香港大學「神科」國際商業及環球管理(IBGM),幾可肯定畢業後投身投資銀行界,保證高薪厚職。同時她申請的恒商全額獎學金亦告成功,可負笈英國修讀心理學課程,實現願望。

「我第一個反應是要留在香港,省卻適應異地生活之苦,而且港大的學位也很好呀。」她已完成註冊,也參加了港大的迎新日及迎新日營,但是擠在講求理性及着重經濟發展的同學當中,她猶豫了,「與同學也玩得開心,但內心有把聲音說,我不屬於這兒。」最後一刻,她買了機票,前往英國諾丁漢大學唸書。

在心理學的課堂,梁重皿因拾回初衷而肯定了自己路向,「我最喜歡變態心理學(Abnormal Psychology),這是一門與臨床心理學最相關的科目。」她想了解人們是如何做出決策,以及如何形成行為模式。完成本科學位後,梁重皿回港工作一段日子,便攻讀臨床心理學社會科學碩士和臨床心理學博士。

實習期間,梁重皿被編排於醫院的臨終寧養部門工作,年輕的她未接觸過死亡,所學的心理技巧也無從入手。「臨床心理學家較常運用認知行為治療(改變服務對象的認知及行為問題),但這裏的病人已是彌留,也不知道何時逝世。」主管囑咐梁重皿自行探索,沒想到啟發她的,卻是病人家屬。

院內一名年輕的癌症病人逝世,梁重皿與主管跟病人妻子會面;一直以來,這名妻子也理性地處理丈夫與兩名年幼子女的事宜,從不在人前灑淚。在會面中,妻子提到丈夫離世前,院方為他舉辦離別派對。妻子踏進悉心布置的病房後,卧於病榻的丈夫,從被窩下摸出一朵玫瑰,送給太太。

連接服務對象情感

「家屬說到這刻,我看到主管在哭,我也忍不住流淚。一向表現堅強的妻子看見我倆如此,竟然嚎啕大哭起來。」按臨床心理學家的守則,是要力求中立,不讓自己情緒影響表現;但這次不同,梁重皿的情感與該名妻子連接起來,真正達到無聲勝有聲。「我和主管流淚,讓她知道自己也可以有情緒。」梁重皿體會到,要陪伴服務對象渡過難關,原來首先要掏空自己,才可連接到對方的痛與愛,給予最適切的支持和輔導。

面對生死,人們沒有選擇權,但日常生活其實也有許多個人無法改變的因素,例如是近年疫情、社會運動、經濟下滑和移民潮等,讓香港人無所適從,無力感籠罩着這個城市。

梁重皿認為,人們可以做的,是接納不可改變的因素,同時控制那些能夠改變的事情,「例如好好生活,做好自己的工作,其他事情,經濟會否再差,樓價會否再跌,不要過於在意。」焦慮源於害怕失去,梁重皿提醒人們要保持冷靜,想清楚自己的真正需要,承認自己的軟弱,才懂得面對困境,「只要尋回理性思考,你便有能力不跟隨自己的恐懼,又或在有需要時,能夠即時控制一切的感覺。」

人生難免高低起伏,梁重皿自小便有深切體會;而她堅信痛苦之後,便是快樂。「好慘的時候,沒可能正面積極。最困難是,很多人不接受自己倒下,也擔心連累別人。所以我們要接受人生有低谷,而低谷總會過去。」