發佈時間:12:05 2025-11-16

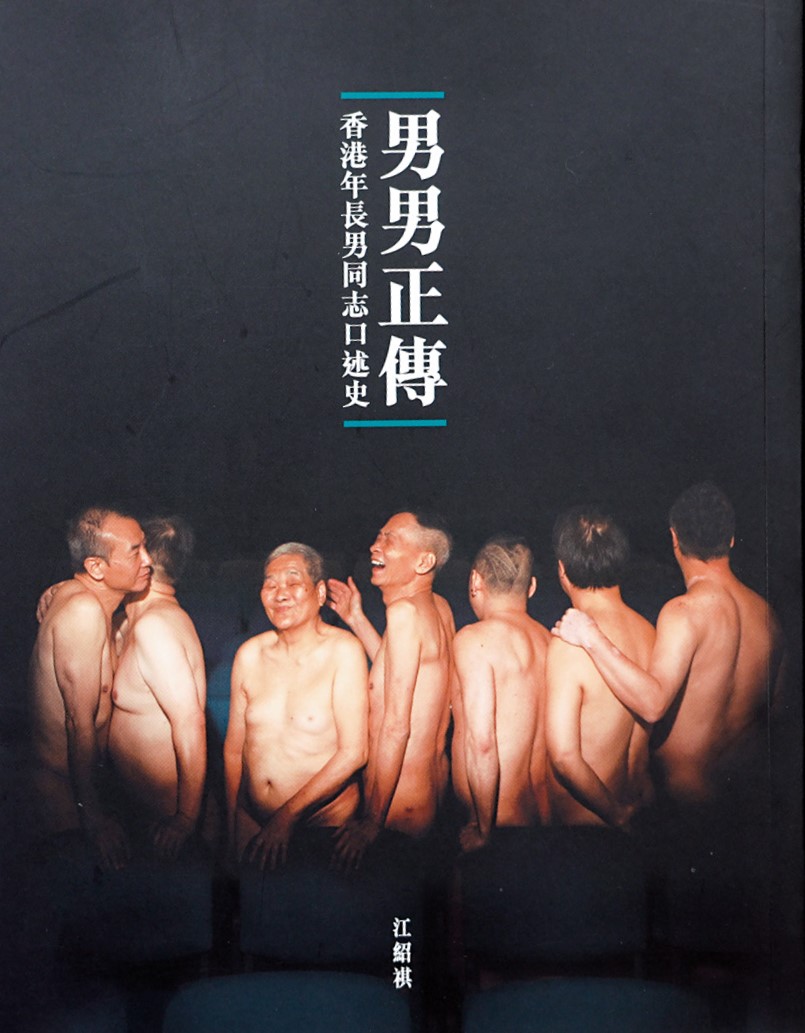

香港的同志文化趨向多元共融,影視作品越來越着重這塊拼圖。於二○一九年上映的電影《叔·叔》,正是取材自江紹祺教授的著作《男男正傳:香港年長男同志口述史》,他的研究成為學術界與大眾文化之間的重要橋樑。

除了在學術上專注於同志、性別多元及性工作的研究,江紹祺更親自創辦致力於年長同志社群支援的慈善組織「晚同牽」,陪伴這些曾長期被忽視的同志長者;透過組織積極安排不同活動和社會支援給會員,希望年長同志無論是否擁有專屬空間,都能自在公開身份,活出真我。

江紹祺博士是香港大學社會學系教授,是系內媒體、文化和創意城市的課程總監,主要教授性、酷兒理論、媒體和文化研究,並專注研究中國同性戀和男性定義、中港性工作者行業、愛滋病病毒與愛滋病對社會的影響,以及跨國華裔的性傾向與性別認同。他是香港愛滋病顧問局、「關懷愛滋」的董事會成員。也是國際性性學期刊《Sexualities: Studies in Culture and Society》的聯合主編,出版過很多相關研究。

社會對同性愛定義

形容香港,一般人一定會說這是個國際都市,中西文化匯聚。但骨子裏,香港人對性及性傾向的態度,其實並不國際,甚至傾向保守。作為香港大學社會學系的教授,江紹祺選擇專注同志、性別多元和性工作的研究。當初選擇這科,是因為在個人成長經驗中,觀察到社會對性別角色的固定框架,特別是在八九十年代,男人與女人的社會期待非常明確,沒有太多空間讓人自由表現自我。

「我在英國讀大學時選擇了社會學,覺得這是很好的切入點讓我去理解性別、身份、性取向、性別氣質等。以同性戀為例子,可能會有人問你為甚麼是男同性戀者?你為甚麼『搞基』?答案可能是你缺乏父愛 、或者受母親溺愛,又或者是甚麼的,總之一定要有個理由。不過社會學不會這樣發問,而是問『為甚麼社會覺得做這件事不正確?』,這就打開了我的眼界,原來不只是同性戀,其實很多和『性』有關的都一樣,例如你和甚麼人發生性行為、年齡、地方、多少人……社會原來有很多規範,如果性和金錢掛鈎就是賣淫;兩個同性走在一起發生性行為被視為不好;如果多過兩個人發生性行為就被指為淫亂……」社會學給江紹祺一個很好的切入點,去了解社會憑甚麼定義去界定「另類」或「不正常」,到底背後的社會意義是甚麼,漸漸的讓他越來越投入研究。

他曾以十二位年長男同志的生命故事進行深入研究及探討,最終二○一四年出版了其著作《男男正傳:香港年長男同志口述史》。這本書吸引了電影導演楊曜愷的關注。楊導一直想開拍一齣有關香港的同志故事,江紹祺把他的研究著作送給他,導演被書中真人真事深深打動,決定改編成劇本,成為電影《叔·叔》:兩名未出櫃的男同志,在平凡的老年生活中一段愛情故事。電影上映後引起華人社會的極大回響,在香港和台灣也奪得多個提名和獎項,甚至入選柏林影展電影大觀單元。

從《叔·叔》到BL

江紹祺為電影的口碑叫好感到欣慰,因為作品讓更多觀眾看到同志的其他面向。「八十、九十年代時,很多影視作品描述同性戀時都較負面,特別是男同志,好像一定是『乸型』、與愛滋病有關、去蘭桂坊、識鬼佬、去公廁識人……近年香港有不少影視作品,除了《叔·叔》、《從今以後》,還有《翠絲》,甚至《大叔的愛》,連《破地獄》也有一個女同志的故事, 都將這個社群較鮮為人知的情況呈現出來。」

江紹祺笑言,不少人以為同志都一定是後生、靚仔、有六塊腹肌……隨着時代進步,有些電影作品開始描繪中老年同志的內心世界與家庭關係,使香港觀眾重新認識這一群體的多樣性與人性複雜性。「當年做這個研究時發現,原來有很多很多個案人物都很隱蔽。可能在我們身邊,例如公園一班阿伯在捉棋,可能其中一個就是隱蔽同志。」基於多年的觀察和研究,江紹祺認為香港近年對同志的接受程度提高了不少,「不少女性特別喜歡Boy's Love(簡稱BL),當然BL是以女性視角描繪男男愛情的虛構作品,並不等同真實的同志生活或年輕同志社群經驗,但其實亦打開了另一個可能性,表達到一個男男很純的關係,令很多人因此而更接受同性戀,《大叔的愛》就是一個BL的故事。」

江紹祺最新的研究正是面向「出櫃」同志的父母。「我訪談了一些『出櫃』同志的父母。他們那個年代很少接觸真實的同性戀,到面對子女向他們『出櫃』時,有些接受不到、有些崩潰、有些表示一早已看到蛛絲馬跡。部分父母表示最難受是子女不能傳宗接代。」他續說:「無論是否同性戀,每個家庭其實都可能會出現「獨特」的成員,共通之處是大家都想表達如何愛對方,縱使人人背景不一樣。」江紹祺認為,研究同性戀或其他相關的議題,也等於研究大家如何看甚麼是正常的、健康的、正確的,重要是大家願意一起討論社會的道德標準及規範。

年長同志的社會支援

江紹祺也曾研究戰前出生的同志生活,親證社會支援對香港年長同志的重要性,尤其面對獨特的老年照顧問題,如安老院的歧視與孤立等。因此他在二○一四年成立關注六十歲以上同志權益的組織「晚同牽」,這個組織較早前更成為香港首個和唯一專為年長同志社群提供服務的註冊慈善機構。

「那個年代的同志有很多共通點,例如很多都已結婚、有老婆仔女,但很想有一個同性的關係。其實九十年代過後,香港已經有一個幾成熟的同志社群,但可悲的是,這些社群都不關這班年長同志的事,例如他們晚上要陪家人而不能外出去酒吧,或者一些相關的桑拿想保持年輕形象,以各種方法婉拒他們。」最令他關注的,是香港的安老服務對同志並不特別友善,不少前線工作人員不夠了解,亦不懂如何溝通,他們與其擔心講錯,不如扮作不知。「最初我只是純粹做學術研究,但發現年老同志很難融入老人中心或安老院,就開始想為他們出一分力。」

成立「晚同牽」盼社會更多元

「晚同牽」去年適逢十周年,成功申請成為慈善團體,「由自助組織到現在的慈善組織,他們有個平台每個月聚會,可以認識到差不多年紀的同志朋友。我們亦有一些熱線和家訪,探望一些行動不便的年長會員。最重要是培訓社工、醫護及前線服務人員,幫助他們了解年長同志的獨特需要,因為很多前線工作人員或社工本來不太知道應該如何處理。」江紹祺說,於是「晚同牽」便拍攝了很多短片,教導如何跟年長同志相處。

「我們亦跟不同機構組織舉辦活動,例如跨年代的同志宿營,大家一起生活了兩天。」江紹祺亦希望安老政策可以關注到這班年老同志,「香港人口老化越來越嚴重,只會有越來越多LGBTQ+或同志的年長人士 ,有很多工作仍然需要做。」

近年他留意到有些出了櫃的年長朋友,因為行動不便進了養老院生活,「為免遭人歧視,不敢公開自己的性傾向,寧願再次『入返櫃』,再次收埋自己。」江紹祺希望所有年老同志,無論將來有沒有專屬的空間,都一樣可以活得開心。