發佈時間:12:00 2025-05-18

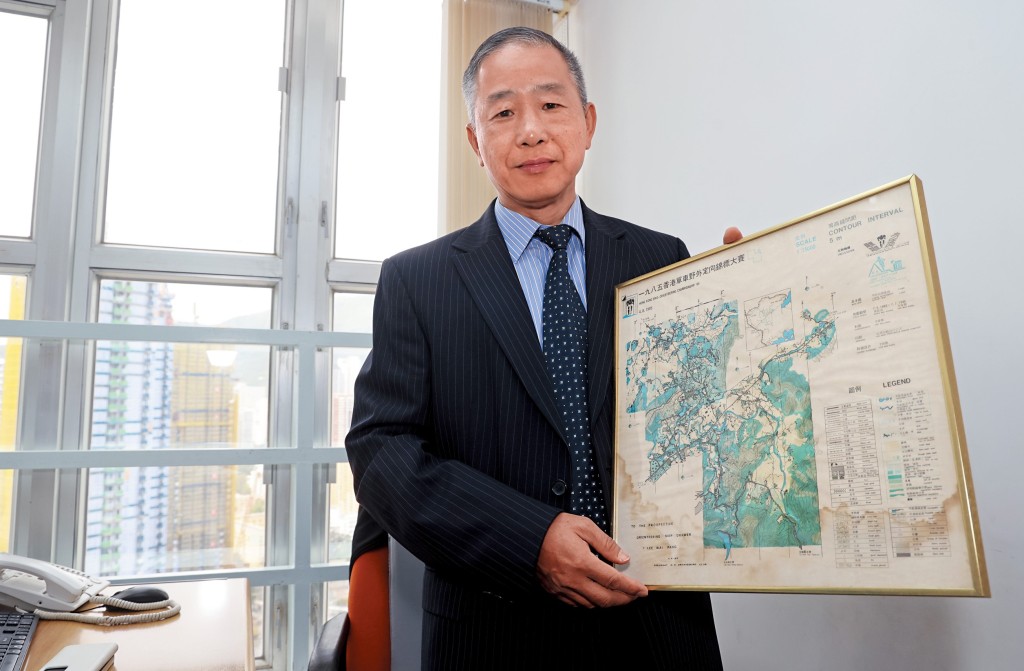

公眾對李偉鵬的認知,可能是他曾經利用無人機,在山野協助尋找失蹤人士,把定向知識結合科技,應用於公共領域,隨時可以救人一命。他是土地測量師,也是英國皇家特許測量師學會的評審小組主席。

數年前,滑翔傘愛好者鍾旭華失蹤,引起全城關注。李偉鵬是死因研訊的專家證人,親自寫下六頁紙口供,形容搜救人員對定位技術的無知導致慘劇,意思是缺乏知識,或會引致錯誤判斷和浪費資源。一次又一次在山野搜索的經驗,讓他更希望推動定向運動,將知識普及,助己助人。

童年的李偉鵬,在柴灣木屋區長大,中學幾乎每天都會跑步,會跑上柴灣墳場,甚至試過跑去太平山。年少貪玩,讀書不叻,上課經常魂遊太虛,中五和中七更試過留級。唯獨的是,他是學校田徑代表,跑得飛快,名列前茅,又是童軍,會參加野外定向,贏過不少比賽,令他得到很多鼓勵。在上一輩多罵少讚的管教方式下,他體會到讚賞,更能讓人投入和奮鬥起來。

後來他扚起心肝認真讀書,數理科摘下優異成績。他在課後又會參加香港野外定向會舉辦的地圖製作班,那時八十年代,電腦還未普及,他花了足足兩個月,手繪出一張有齊比例、等高線間距、圖例和顏色的地圖,令導師看得驚歎。「原來你喜歡那樣事情,你就會花時間鑽研。」

專業知識 走入社會

當時的他,拿着一卷卷手繪地圖,走到大學面試。本想修讀最能賺錢的建築系,但考不進香港大學,土木工程又差少少,最後輾轉考入理工學院的土地測量。他經常勸勉他人:「留級不要緊,之後努力就可以了。」如今他更是英國皇家特許測量師學會的評審小組主席。

二○○三年七一過後,社會關注參與遊行的人數。之後有報章委託學者估算遊行人數,當時的李偉鵬在大學任教衛星圖像分析,他提議傳媒可嘗試從高樓拍攝人群,計算每平方米有多少人,用來估算遊行人數。那是他第一次將測量知識套用到公民社會。

但他的名字更廣為人知,均與近年的山林搜救事故有關。

二○一八年,滑翔傘愛好者鍾旭華遇強風後,在半空中失蹤,當局和民間連日海陸空搜索,可惜最後尋獲時已返魂乏術。李偉鵬是該案死因研訊的專家證人,回想當年,失蹤第四日,搜救行動未有成果,他和同事剛好在大嶼山工作,於是利用無人機,航拍大東山一帶,拍了二千多張圖片,希望從中找到失蹤者的線索。

對受眾 要坦誠

雖然最後相片未能看見鍾旭華的身影,但家屬從鍾的手機Google時間軸數據,分析出可能墜落的坐標。當時他也收到這個坐標,認為數據相當可信,並轉告搜索隊。可惜當年無人重視這些坊間得來的數據,未有即時採取相關行動,令家屬乾急得「紮紮跳」。果然,失蹤第六日,飛行服務隊終於在大東山以南尋回鍾旭華,位置正是家屬與李偉鵬一直堅信的坐標範圍。

兩年前的死因研訊,李偉鵬以專家證人身份,撰寫了六頁報告提堂。法官在庭上讀出部分內容,搜救人員沒有選擇相信,只有數米誤差、更為準確的全球導航衛星系統,而是選擇使用不精準、誤差達數公里至十公里的流動電話三角測量方法,在錯誤的地點搜索。

李偉鵬說,這次死因研訊的重要性就是道出真相,讓公眾知道,也可以透過報道教育大眾,「那個位置,明明十分鐘就可以去到。應該要有先頭部隊,只做搜索,不用拯救,確定失蹤者位置後,拯救人員再跟着上去,就算影張相、用手機定位,都已經差很遠。」

他一心將專業知識應用公共領域,卻因外界的無知而出師不利,無法挽救一命。他解釋,無知的意思,不是說甚麼都要識,而是不懂得的時候就要問人,「做一個決策者,其中一個知識,就是要聽人講,不要太過主觀。」直至二○二三年十月,再有人失蹤。拔萃男書院學生曾憲哲在沙田一帶失蹤,李偉鵬再次出動無人機搜索,拍了一千三百多張相,合網民力量作出分析,結果比起當局更早發現失蹤男生的身影,成功救回一條人命。

李偉鵬曾在大學教書,也是測量師的考牌官。他經常教學生,不懂就要說不懂,「很多人以為我們考官問你一百條問題,你要全部答對,才會合格。現實不是這樣的,你只要答到八九成,差不多就可以了,重點是你把每一件事都交代得很清楚,不懂的就說不懂,別人就會信任你。要人相信你在社會上的角色,就要對受眾坦誠相向。」

走得越前 見識越多

他相信科技,同時也相信公眾力量的重要,因為在鍾旭華和曾憲哲事件中,他都將無人機拍下的相片,全部公開放到網上,希望群眾幫忙識別龐大數量的相片,增加成功搜救的機會,「很多人不明白,公眾參與、公眾力量是很重要,就像互聯網的世界,很多開放原始碼、開源程式的質素比商業用的還要好,因為是數以萬計的人一同找出和程式漏洞並作出修補。」

十年前,正當土地測量業仍然依賴經緯儀來繪製地圖時,李偉鵬已經開始應用無人機來做圖,當時有些前輩表明不可能,到現在卻笑言要跟他學習使用無人機。他說:「有些事情是正確的,只要你堅持繼續做就可以了。」八十年代,他手繪那張地圖時,想也沒有想過,四十年後的今日,竟可應用定向知識來拯救生命。當日那張地圖,如今仍然擺放在辦公室。

喜歡運動的李偉鵬,有一顆競爭的心,「這不是為了爭第一,而是你走得越前,會有越多見識和機會。如果你不努力,你就會跑得慢,所以我們要練習,練習時很辛苦、很累、肌肉會痛、會抽筋,但之後你會變得更強。三年小成,十年大成,我做了三十年,是三個大成。我不一定是很成功的人,但起碼現在有能力生存。」他的意思是,閒時有人會向他請教,會受到尊重,便開心滿足。

推動定向運動 建大同世界

閱讀地圖的技能,不只是閱讀虛擬的圖像,也要察看現實世界,知道自己和世界的距離。李偉鵬希望推動定向運動,如果每個人都識得閱讀地圖,一旦出現意外,也能助己助人。

他解釋在定向運動中,學做地圖,牽涉地理知識;使用無人機,需要明白物理光學;觀察地表物種時,涉及生物學科;看見地方轉變,更能學習歷史;而地圖上的文字,也講求語文和表達技巧;牽涉的學科知識,正正就是學校的課程內容。

他建議學校,可以讓學生繪畫一張屬於自己社區的地圖,他們就會明白地圖怎麼製作、表達和閱讀,還會知道自己的身邊有哪些鄰居、有甚麼動植物,延伸環保的理念出來。他說:「如果每個人都這樣做,然後將自己創作的地圖放上網,我們就能加深認識身邊的人和事物,也能建立一個更和諧大同的世界。」