發佈時間:12:01 2025-11-03

肺癌是本港最常見的癌症及頭號癌症殺手,坊間一直認為吸煙才會患上肺癌,但事實上有些肺癌與基因突變有關,令即使不吸煙及較年輕的人士,也有機會被肺癌「看上」。當中有一種肺癌的患者帶有ALK基因突變,他們常會出現腦轉移,令其生活質素及預後受到嚴重影響,亦有機會縮短存活期。除了化療外,醫學界近年積極研究更有效的治療方案,並推出第三代ALK抑制劑,有望為患者帶來新希望。

臨床腫瘤科專科張文龍醫生表示,早期肺癌症狀不明顯,患者可能因病情惡化才發現問題並求醫,常見的病徵包括持續咳嗽、少量咳血、呼吸急促、食慾不振及無故體重下降等。一般而言,肺癌可分為非小細胞肺癌及小細胞肺癌,當中非小細胞肺癌佔整體肺癌個案約85%,而現時亦越來越多肺癌病例與基因突變有關,例如EGFR表皮生長因子受體及ALK間變性淋巴瘤激酶等。

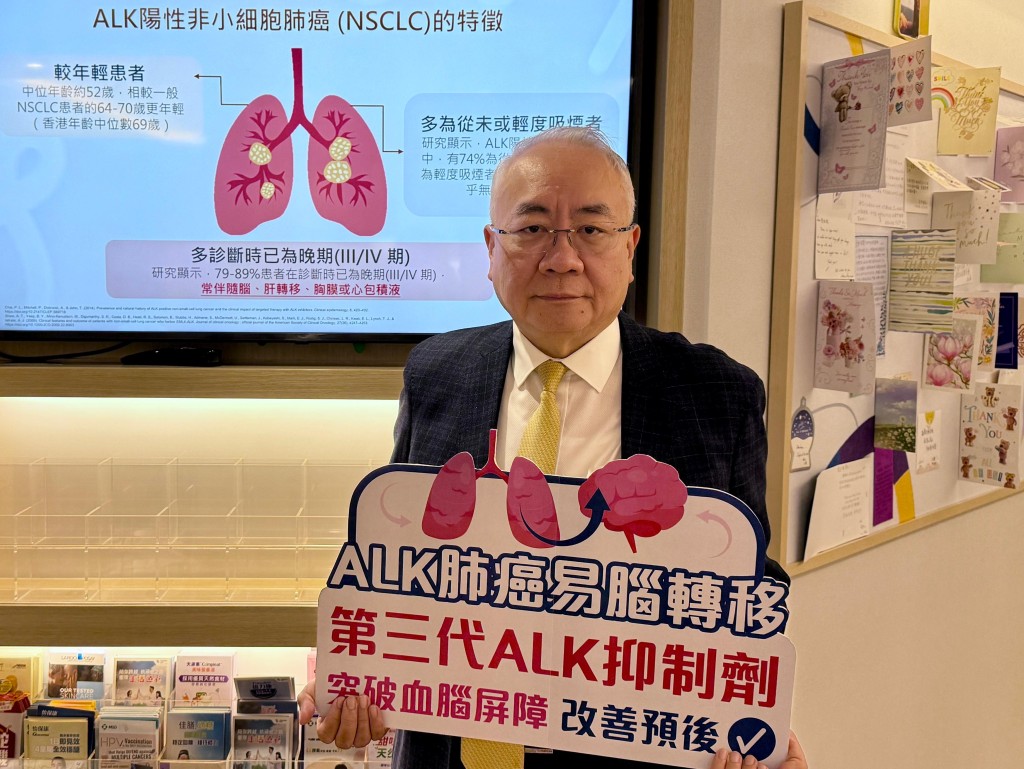

ALK陽性非小細胞肺癌與「傳統」肺癌不同

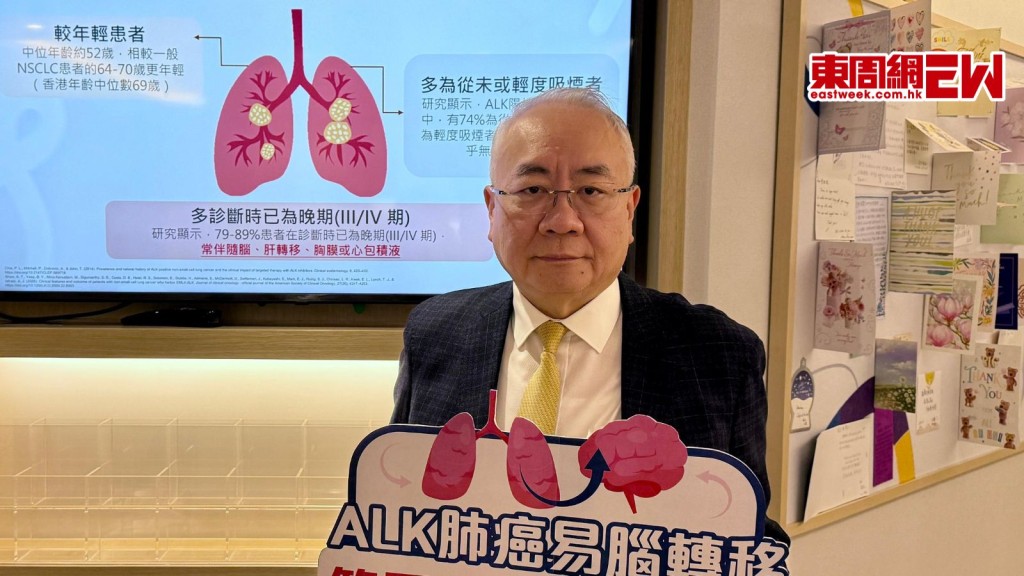

針對ALK陽性非小細胞肺癌而言,患者多為較年輕患者,中位年齡約52歲,較一般非小細胞肺癌患者的64至70歲更年輕。而且,在ALK陽性非小細胞肺癌患者中,有74%為從未吸煙者,26%為輕度吸煙者,但幾乎無重度吸煙者。張醫生又補充,研究顯示約79%至89% ALK陽性非小細胞肺癌患者在確診時已為晚期,出現隨腦、肝轉移、胸膜或心包積液等情況。

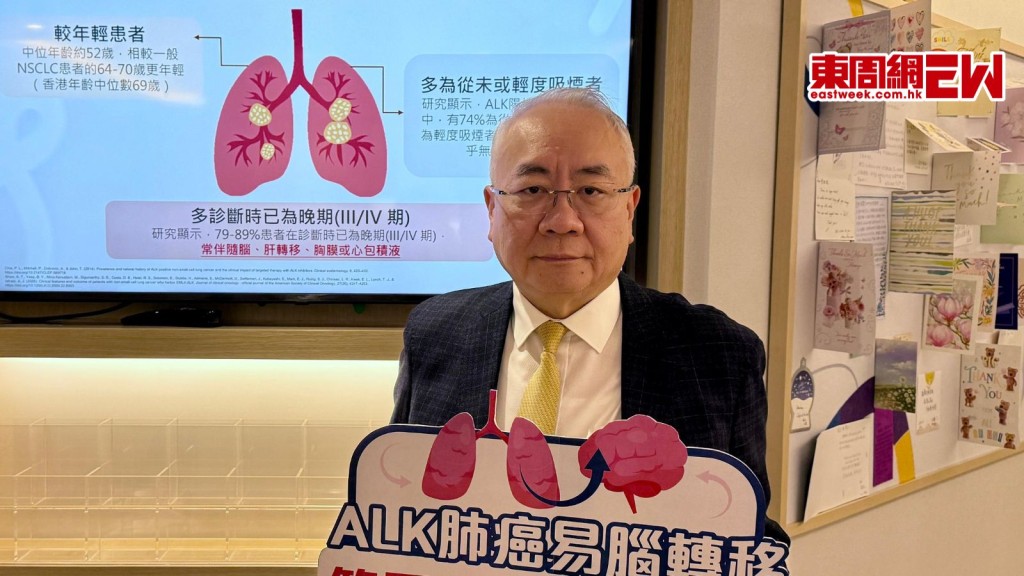

為甚麼ALK陽性非小細胞肺癌較易出現腦轉移,張醫生解釋,ALK基因突變令腫瘤細胞生長迅速且具侵襲性,而且腦部提供了適合ALK陽性腫瘤生長的微環境,所以很多時此類患者都會有腦轉移。一旦出現腦轉移,患者的記憶力可能會減退、注意力不集中、有持續或間歇性頭痛及癲癇發作等,因此患者或難以工作及自理,亦令生活質素下降。

第三代ALK抑制劑新突破

要治療ALK陽性非小細胞肺,除了化療外,ALK抑制劑亦是一方向。張醫生表示,以ALK抑制劑為例,雖然第一及第二代藥的效果顯著,且副作用較化療輕,但仍未能充分突破血腦屏障的限制以治療腦轉移;直至第三代藥物出現,它能有效突破血腦屏障以預防及減緩腦轉移惡化情況,從而控制病情並延長無惡化存活期。

早前一名46歲一外籍男士確診第四期ALK陽性非小細胞肺癌,其右胸膜、肺門淋巴及縱隔淋巴都有擴散。他首先使用了第二代ALK抑制劑,其後轉用第三代藥物。約半年後,醫生再為他進行胸腔電腦掃描及磁力共振掃描,並發現其右上肺葉腫瘤、肺門淋巴及縱隔淋巴明顯縮小,而且仍然無出現腦擴散。再相隔三個月後,正電子電腦掃描及磁力共振掃描均顯示他為無腫瘤狀態,是一個非常鼓舞的病例。