發佈時間:08:00 2025-11-04

異位性皮膚炎(俗稱濕疹)令很多患者飽受困擾,生活環境、季節轉變、情緒壓力、飲食敏感等原因均令患者皮膚出現紅、癢、脫皮等敏感症狀。皮膚的屏障失效,容易令敏感症發作,但原來腸道內的環境失衡也是誘發濕疹復發的一大因素。如果好好維持腸道微生態平衡,建立優良的腸道屏障,絕對是減低濕疹復發的一大關鍵。

「腸道—皮膚軸」 互相溝通的免疫器官

腸道的微生態環境是由數萬億個微生物,包括好細菌、壞細菌、病毒、真菌等組成,它們寄居在我們的消化系統之中。每人的腸道微生物群都不一樣,受個人的飲食習慣、生活方式等影響。這些微生物在維持人體健康中扮演重要角色,影響營養吸收、免疫功能、腦部健康以及腸道屏障的完整性。腸道微生物群幫助分解難以消化的營養物質,促進營養吸收和代謝。又是調節免疫系統的一分子,增強人體抵抗病毒和細菌的能力。腸道微生態的平衡有助於維持腸道屏障功能,防止有害細菌入侵,減少腸道炎症。而近年醫學界亦廣泛重視「腸道 — 皮膚軸」的雙向生物學聯繫概念。「腸道與皮膚都是身體對外的第一道重要防線,負責對抗外來的有害物質和病原。腸道與皮膚都具有免疫作用,能夠識別並對有害刺激物產生反應。如果腸道內微生態失衡,以致有害物增多,引起免疫反應,最常見的局部表徵包括紅、腫、熱、痛等,而促炎性細胞因子就會影響全身,導致慢性發炎反應,皮膚則會出現紅、損、痕的狀况。」養和醫院皮膚科主任陳俊彥醫生解釋。

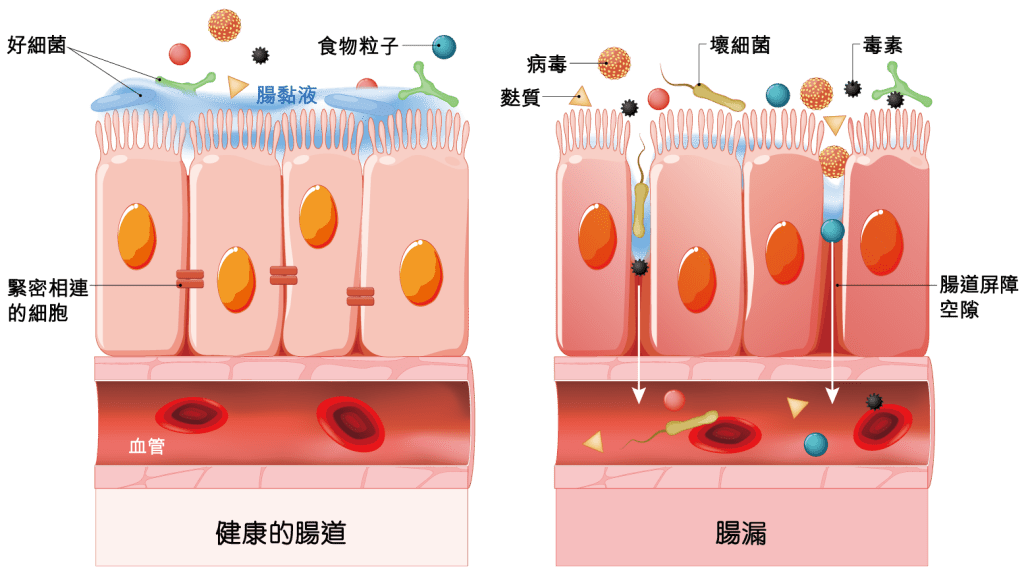

腸道微生態失衡引致腸漏

「因為我們每日進食不同種類的食物,一些病原體或有害物隨着食物經過腸道進入身體,所以腸道的黏膜就是一道屏障,可以幫你阻隔壞的物質。如果腸道屏障功能較弱,壞物質就有機會乘虛而入。腸道屏障功能弱是由於腸道內的微生態失衡,壞的細菌比好的細菌多,壞的細菌會產生一些有害的新陳代謝物,令腸道不健康。腸道不健康,就會出現「腸漏」的情況。很多人誤以為『腸漏』就是『腸穿窿』,但其實『腸漏』是指腸黏膜的不健康狀態,令到腸黏膜的滲透性變高,壞物質就很容易經過腸道進入血管、進入我們身體。雖然『腸漏』不是腸發炎疾病,但腸道屏障功能失效就容易刺激身體的免疫反應,我們身體內的發炎因子就有機會引致皮膚的炎症,包括異位性皮膚炎、銀屑病、蕁麻疹等等。」陳醫生補充。

進食天然益生菌維持腸道健康

陳醫生指出:「若腸道微生態健康,與好菌相關的代謝物,包括短鏈脂肪酸、丁酸,可調節身體抗發炎的反應。短鏈脂肪酸透過抑制發炎細胞的增殖和細胞因子的產生來抑制免疫反應,從而影響皮膚免疫防禦機制,在皮膚健康扮演非常重要的角色。」簡單來說,腸道微生態平衡就是指腸道內好細菌與壞細菌的數量,好細菌的群組數量多,壞細菌的數量自然就會減少,腸道微生態自然更健康,反之就會出現「腸漏」,容易引起皮膚的炎症,所以維持腸道微生態健康能有效減低濕疹發作的機會。要維持好的腸道微生態,陳醫生建議:「首先我們注意良好的生活習慣,包括充足的睡眠與適當的運動。在飲食上,少吃刺激性食物、加工食品、醃料食品及未經煮熟的生食。另外,如果發覺自己經常肚痛、或便秘,可能是腸道失衡的症狀,或是有『腸易激症』。可以攝取一些天然的益生菌來改善,例如進食乳酪、泡菜、納豆等。如果仍然不足夠,就可以跟家庭醫生商量需要進食哪一類的益生菌補充品。益生菌的種類繁多,如果針對腸道健康,以乳酸桿菌和雙歧桿菌最有幫助,它們可以中和一些有害物與減低發炎細胞的增長,引致慢性炎症的發炎細胞減少,就不會再侵害腸道黏膜,令腸道免疫屏障更堅固,異位性皮膚炎等皮膚炎症亦可以得到改善。」