發佈時間:17:43 2025-08-02

基孔肯雅熱已經殺入香港!衞生署衞生防護中心表示,廣東佛山市七月出現基孔肯雅熱(Chikungunya Fever)爆發情況,由外地輸入個案引起。八月二日香港出現首宗基孔肯雅熱的確診個案,由於市民頻繁往來粵港等地,本港再出現輸入個案的風險仍會很高,提醒市民應為應對輸入的風險做好準備。

截至七月二十八日,佛山市已錄得逾五千多宗個案,爆發主要集中在順德區、禪城區、南海區、三水區及高明區,並非港人熱門旅遊地點,患者症狀輕微。基孔肯雅熱,主要透過受基孔肯雅熱病毒感染的埃及伊蚊和白紋伊蚊傳播,是以人和非人靈長類動物(如猴、狒狒)為動物宿主的急性傳染病,亦是本港法定須呈報的傳染病。在罕有情況下,基孔肯雅病毒也可在嬰兒出生時由母體傳給新生嬰兒。

基孔肯雅熱,由一種屬於披蓋病毒科(Togaviridae)甲病毒屬(Alphavirus)的核糖核酸(RNA)病毒引起,潛伏期為二至十二天,通常為三至八天。其病徵與登革熱相似,病人通常會出現發燒和嚴重的關節痛。因此,基孔肯雅熱又被稱為「屈公病」。

痛到變攣弓蝦米

基孔肯雅(Chikungunya)」一字源自非洲國家坦桑尼亞南部的馬孔德語,意為「屈曲身體的人」,描述的是感染者因嚴重關節痛而身體彎曲的樣子。其他常見病徵包括肌肉痛、頭痛、噁心、疲倦和出現紅疹。大部分病人可以自行痊癒,但個別病人的關節痛會持續數月甚至數年,對健康、生活品質和經濟生產力造成相當大的負面影響。

由基孔肯雅熱所引致的嚴重症狀及死亡十分罕見,並多數與其他已存在的健康問題有關。在偶爾的情況下, 基孔肯雅熱病毒可引起眼、心臟及神經的嚴重併發症。新生兒、年紀較長人士及長期病患者出現重症的風險較高。現有證據顯示,曾經感染過基孔肯雅熱病毒的人士對再次感染具有免疫能力。

主要由伊蚊傳播

基孔肯雅熱病毒在整個熱帶地區廣泛分布,近年來東非、中非、南美洲和東南亞屢次爆發基孔肯雅熱疫情。該病毒主要由雌性的埃及伊蚊(Aedes aegypti)和白紋伊蚊(Aedes albopictus)傳播。牠們主要在白天叮咬,清晨和傍晚時分活動可能更為頻繁。隨着氣候變遷以及商業和旅遊全球化的加劇,導致伊蚊棲息地的擴大,令越來越多的人處於感染基孔肯雅熱的風險之中。

暫無疫苗無特效藥

到目前為止,本地基孔肯雅熱已在亞洲、非洲、美洲和歐洲的一百一十多個國家被報告。截至今年五月,全球十四個國家/地區共錄得超過二十二萬宗個案(包括內地、台灣、新加坡等香港人的旅遊熱點),當中約八十宗為死亡個案。本港在二○一六至二○一九年每年錄得介乎一至十一宗個案,全部為外地傳入個案;由二○二○年至今,沒有錄得確診基孔肯雅熱的個案。

目前,沒有特定的抗病毒藥物,治療基孔肯雅熱方法主要是紓緩症狀,包括使用退燒藥、止痛藥和補充體液。目前,亦沒有預防基孔肯雅熱的疫苗在本港獲註冊。

所以市民應對此由蚊子傳染的疾病提高警覺,預防的最佳方法是避免被蚊子叮咬,以及防止蚊子繁殖。值得注意的是,埃及伊蚊和白紋伊蚊也能傳播其他病毒,包括登革熱和寨卡病毒。

6大病徵

1.肌肉痛

2.頭痛

3. 噁心

4. 疲倦

5. 紅疹

6. 嚴重關節痛而身體彎曲

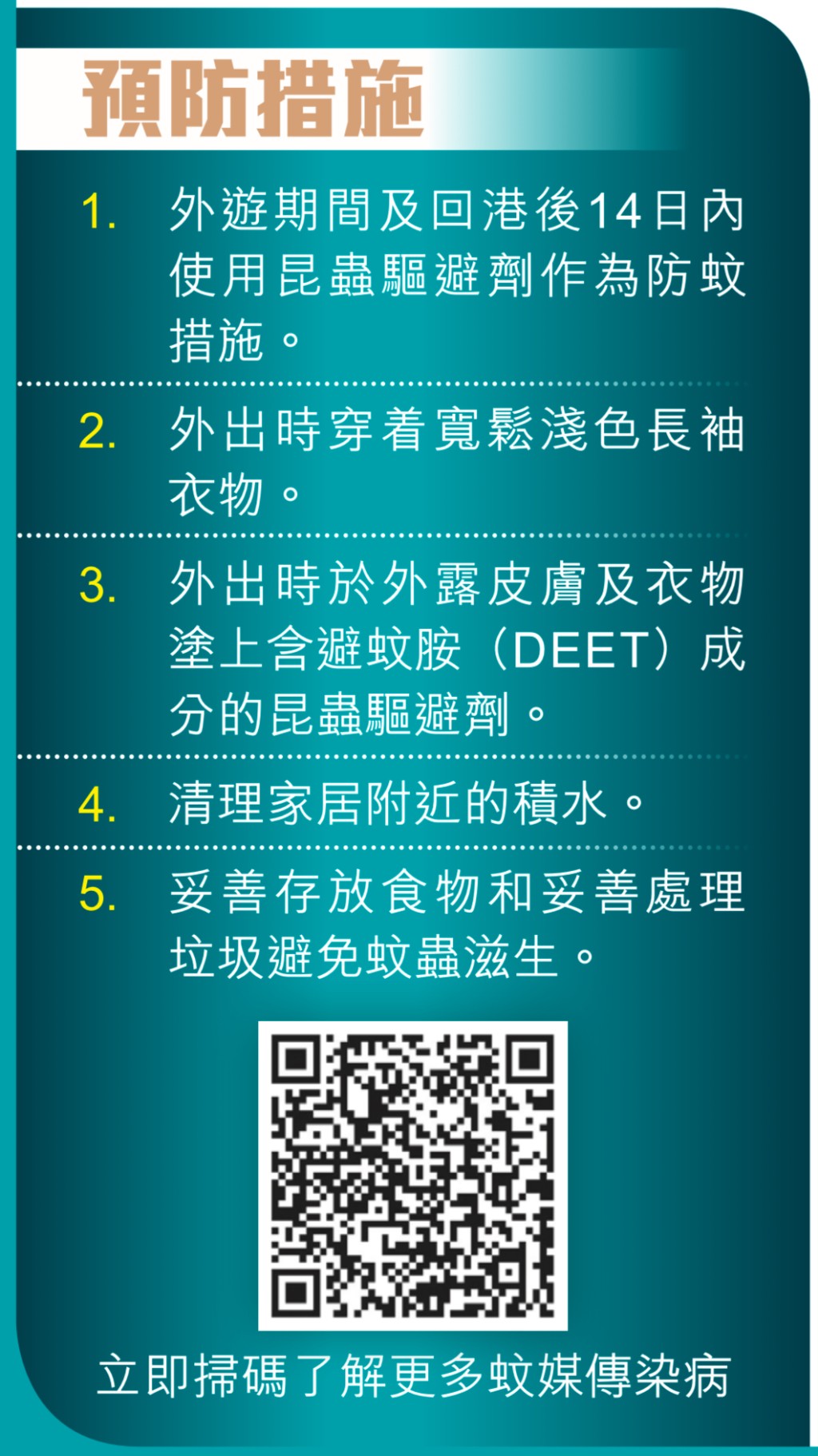

5大預防措施

1. 外遊期間及回港後14日內使用昆蟲驅避劑作為防蚊措施。

2. 外出時穿着寬鬆淺色長袖衣物。

3. 外出時於外露皮膚及衣物塗上含避蚊胺(DEET)成分的昆蟲驅避劑。

4. 清理家居附近的積水。

5. 妥善存放食物和妥善處理垃圾避免蚊蟲滋生。