肝硬化是一種由多種慢性肝病長期發展而來的進行性疾病,其特徵為肝細胞壞死、纖維組織增生及假小葉形成,最終導致肝功能衰退與門脈高壓。常見病因包括病毒性肝炎(特別是乙型與丙型)、長期酗酒、非酒精性脂肪肝病、自體免疫性肝病、膽汁瘀積、藥物毒性及代謝性疾病等。中醫認為本病屬於“癥積”、“鼓脹”範疇,病機多為肝脾腎三臟虧損,氣滯血瘀,濕熱內蘊,水濕內停,虛實夾雜。

中醫體質分型方面,肝硬化常見六大證型:一為氣滯血瘀型,多見於病初,症狀有脅痛、腹脹、舌紫暗,治以行氣活血,方如血府逐瘀湯加減;二為肝脾不調型,見食慾不振、便溏、乏力,治以疏肝健脾,常用逍遙散合四君子湯;三為濕熱內蘊型,見黃疸、口苦、尿黃,治以清熱利濕,方如茵陳蒿湯加味;四為肝腎陰虛型,見消瘦、腰膝酸軟、五心煩熱,治以滋養肝腎,方如一貫煎合六味地黃丸;五為脾腎陽虛型,見畏寒、浮腫、腹水,小便不利,治以溫補脾腎,方如真武湯加減;六為水濕內停型,見腹大如鼓、下肢浮腫,治以利水滲濕,方如五苓散或實脾飲。

治療原則上,中醫強調“攻補兼施”,即在扶正固本的同時,針對病邪予以清熱、化瘀、利水等治法。活血化瘀藥如丹參、三七、桃仁、赤芍;健脾補氣藥如黃耆、黨參、白朮;清熱利濕藥如茵陳、金錢草、白花蛇舌草;滋陰藥如沙參、麥冬、枸杞;溫陽藥如乾薑、肉桂等,皆可依證加減運用。

養生方面,肝硬化患者應保持情緒穩定,避免憂思與暴怒,因肝主疏泄,情志不暢易致氣機鬱結,加重病情。作息宜規律,避免過勞,適度運動以促進氣血運行。飲食上應以清淡易消化為主,忌油膩、辛辣、酒精及加工食品。

總之,肝硬化的中醫治療需辨證論治,配合個體體質與病程階段,並重視日常調養與飲食管理,方能延緩病情進展,改善生活品質。如能早期介入,配合現代醫學監測,亦有機會逆轉部分肝纖維化變化。

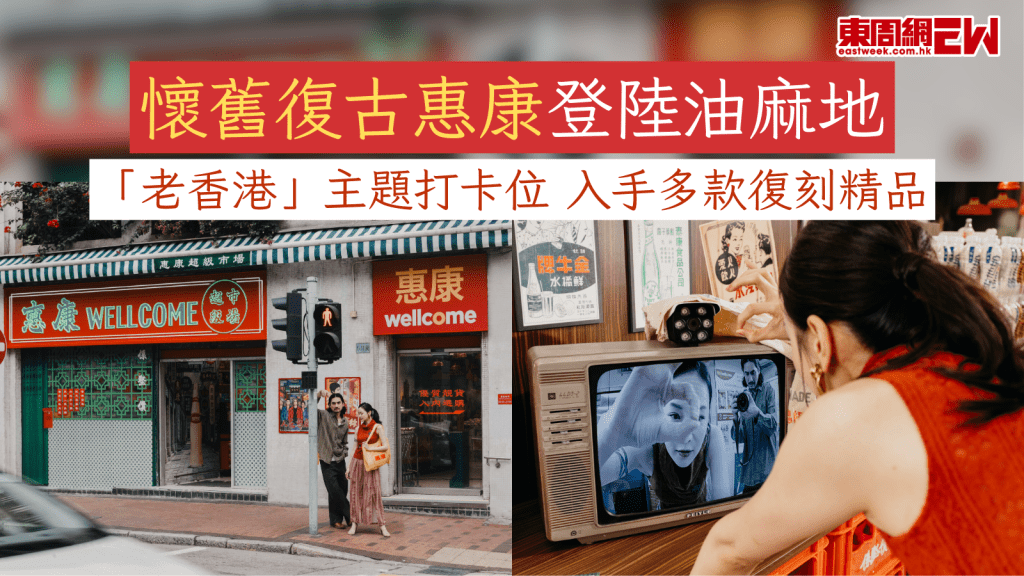

最Hit