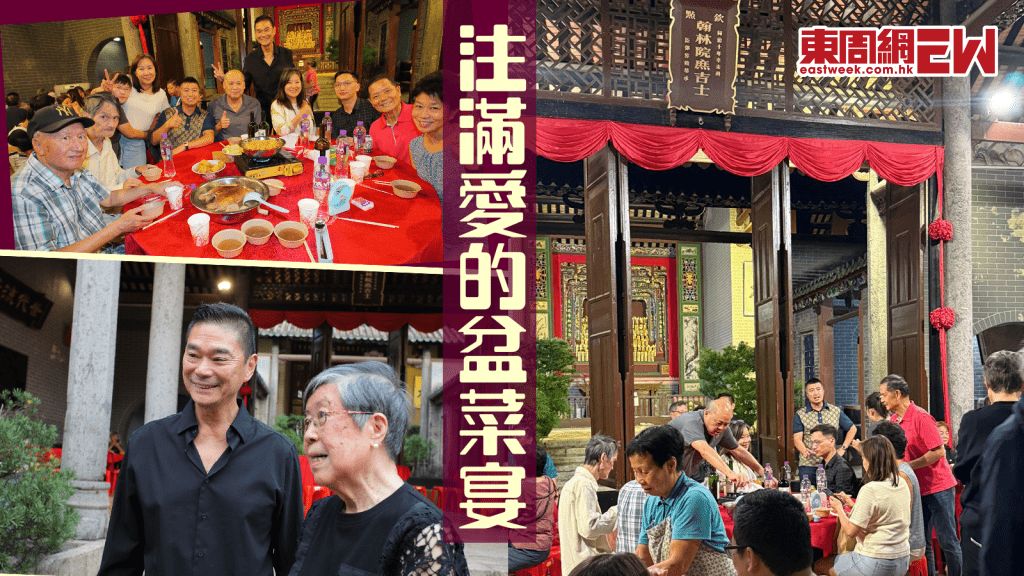

新界氏族有個祭祖傳統名「食山頭」,每年春秋二祭,在清明和重陽前五日。袓先墓穴都根據風水選定,不少是遠離本村,立在山野之間。祭祖是大事,勞師動眾,也演變出在山頭野嶺大開食祭的習俗。不過,現在宗族觀念已不及從前了,族中子弟不少四散海外,留港的亦漸不拘泥循守習俗,因此新界仍辦「食山頭」的屈指可數。

今年重陽前見識過屏山鄧氏在龍鼓上灘祭祖,對吃在山頭印象猶深。烹製食山頭的食物,做法與盆菜大同小異,都是將各種食材分別炒煮,再堆疊在盆內,有互相索汁吸味的作用,以達致「和味」的效果。

當天也是由屏山盆菜大伙頭聯哥率領,畢竟煮在山頭,食材比傳統盆菜簡單,只有筍蝦、魷魚、枝竹和豬肉。現場很多人都說,都因每炒煮一種食材,都以南乳爆香,所以十分惹味。而聯哥則特別提到,好味的原因主要是用了生豬,而非一般盆菜用冰鮮豬肉,鮮肉味才是味之本。

食山頭那天朝早,抬一隻新鮮屠宰並去了骨的生豬上山,就地切細件落大鑊炒。爐灶是挖坑而成,在附近撿執荔枝樹的枝椏燒火,鏟來一大堆枯葉煽旺火頭。柴火炭火都有一個特性,燒起的火焰不僅特別猛烈,而且不像燃氣爐只在鑊底發功,而是不斷冒升致包圍覆蓋整個鑊面,令鑊內的食材也受火焰波及,因而也直接受火炙和煙燻,香味自然更勝一籌,其實與炭燒煲仔飯更好吃的原理一樣。值得一提是當日山頭有飯供應,也是用柴火即煮的大鑊飯,是名副其實的「燒飯」。煮大鑊飯少一點經驗都「大鑊」,因為落幾多水,煮幾耐,全靠師傅現場判斷。只見聯哥在煮飯中途揭開鑊蓋,用特大鑊鏟兜炒已開始收水的生米,然後推走燒得正紅的柴枝,只養着高溫殘焰,將大鑊飯完全包圍,讓生米焗成熟飯。

當鑊蓋揭開,一陣陣飯香攻上來,令人食指大動,將豬肉、筍蝦、枝竹放上飯面,有幾好食完全可以想像到。更好吃是鏟出來的飯焦,香脆到不得了。

最Hit