這兩個月連續參加《頭條日報》及《am730》廿周年報慶,今次又參加《溫暖人間》26周年慈善素宴,然後有80年代的潮牌Esprit於11月重返銅鑼灣,以及香港麥當勞50周年呈獻的巨片《重回1975年的起點》。

慈善素宴的當晚,我左邊坐了曾任TBWA的著名設計師又一山人,右邊坐了我廿九年前Sony時的廣告公司DYR美女客戶總監Tara,席間回憶的都是香港八、九十年代的廣告作品,包括他們曾負責的大客戶廣告如地鐵、益力多及麥當勞等經典作品。

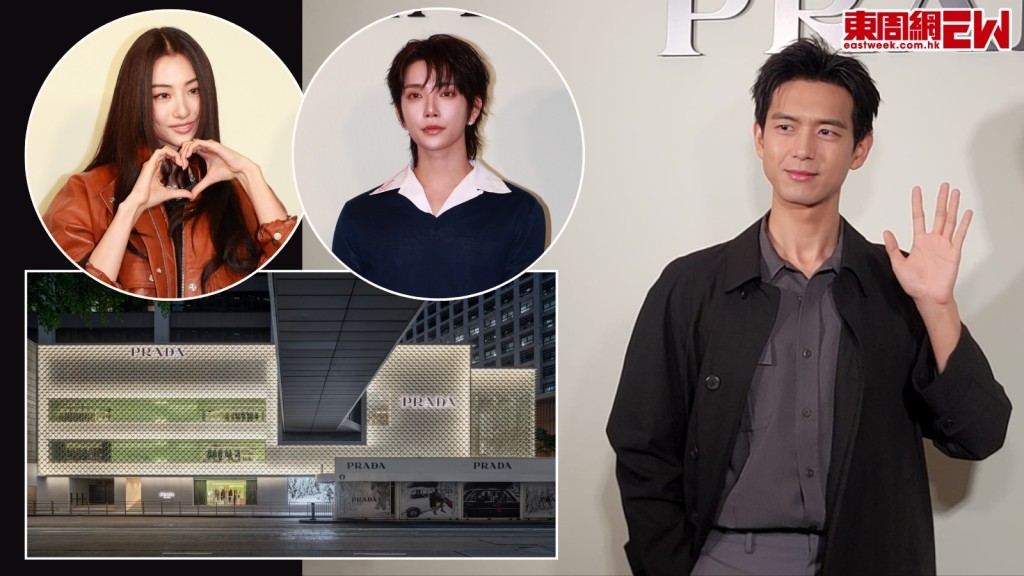

講開香港麥當勞50周年,重金禮聘謝霆鋒以及金像班底,包括:文念中、張叔平,在片場神還原50年前第一間餐廳及銅鑼灣百德新街的舊街景,可謂近年少見的不惜工本的本港微電影製作。時光倒流到1975年的1月26日,影片男主角就是傳奇人物的「阿爺」,香港麥當勞第一位經理,現在已經年逾80歲。

看完這條影片,終於解答了我一直的疑問!兩岸三地詞彙皆不同,例如:香港叫尿袋、大陸叫充電寶、台灣叫行充。但是就只有麥當勞所有的產品,兩岸三地的用詞是一模一樣的,因為70年代的香港,是最風騷的潮流聖地,銅鑼灣這間麥當勞是兩岸三地的第一間,而這個香港阿爺,也是中國麥當勞之父,後來他在全中國開了800間分店,所以內地也順理成章全盤採用了港式翻譯。

至於台灣的第一間麥當勞,遲了香港足足9年才開幕。台灣國語本來稱potato chip為「洋芋片」,只有麥當勞的才跟香港叫法「薯條」。因為粵語中,沒有土豆、馬鈴薯及洋芋,而是用單字「薯」,如薯條、薯餅。

時至今日,香港文化的影響逐漸式微,唯有在DDB創作的這條大片中,回味一下金拱門的前身:港版薯條的滋味。(編按:TBWA、DYR及DDB都是香港著名的4A廣告公司)

慈善素宴中,與我同席的有曾任TBWA的著名設計師又一山人,以及我廿九年前Sony時的廣告公司DYR美女客戶總監Tara。