《薄伽梵歌》兩年前首演時,榮獲 IATC(HK)劇評人獎 2023 舞台科藝獎,被譽為「2023 年最發人深省的香港演出之一」。事隔不久,鄧樹榮決定重演,今次繼續由首演的黃智雯擔任女主角,邀來音樂人周國賢成為另一位演出者。他們都是擔當說書人,把複雜而影響世人深遠的印度史詩《薄伽梵歌》說了出來,那種體驗是嶄新的,整個演出都延續了鄧樹榮簡約舞台的風格,但事實,這種簡約其實並不簡約,凌空吊起了一棵菩提樹、腳下有一個後來才出現的水池,一場牽涉骨肉與道德的戰爭,就在水花四濺中爆發。水花可以是詩意,也成了血汗。《摩訶婆羅多》是印度最偉大的史詩,全長近十萬頌,也是世界第三長的史詩,被尊為古印度著名梵文史詩。「摩訶婆羅多」意指偉大的婆羅多王後裔。這部經典,編纂於西元前三世紀至西元五世紀之間,以列國紛爭時代的印度社會為背景,講述創立印度王國的婆羅多王後裔——般度、俱盧兩個族人,為了王位而爭鬥不休的過程。故事的主幹,則是兩族紛爭在最終引發的「俱盧之野」大戰。 而這場戰爭記載於第六卷內,即最為後世所認知的《薄伽梵歌》。

自問沒有涉獵過印度古文明的書籍,對印度的鬼神論以至瑜伽所追求的靈性世界,亦有相當的陌生。走進西九自由空間、由鄧樹榮打造的《薄伽梵歌》裡,我聽從了他的指引,就是把心神放空,盡情走進這個以形體、演奏、唱歌、演戲、哲學、音樂與寂靜的世界裡。

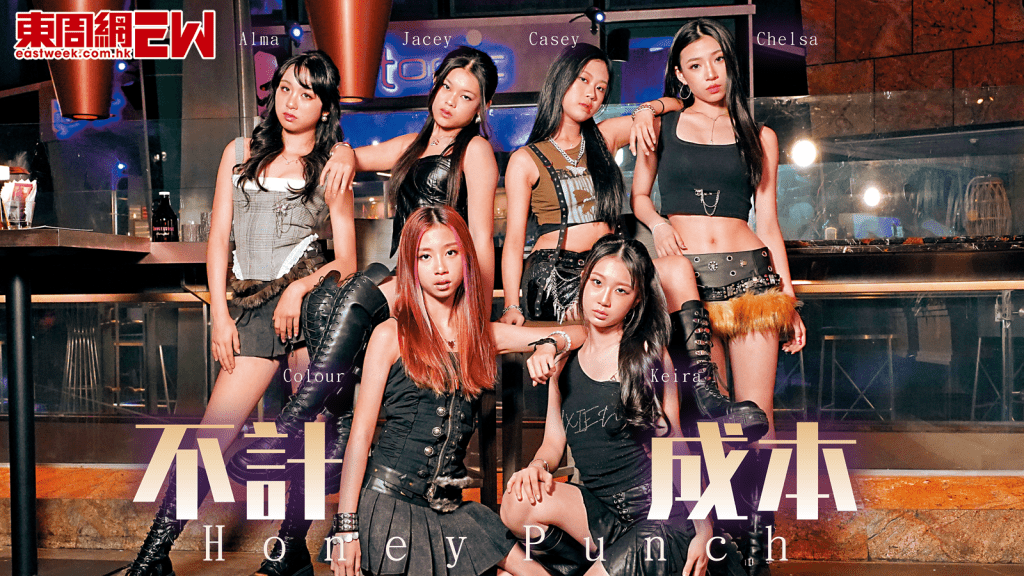

黃智雯與周國賢飾演的說書人把薄伽梵歌的精要告訴了觀眾

由黃智雯與周國賢說出來的「俱盧之野」大戰,清晰細緻。大戰在即,神明黑天 (Krishna) 向戰士阿周那 (Arjuna) 揭示瑜伽,真我,梵天,正法,輪廻及三性的智慧,消滅自我的執著,才能獲得靈性的覺知。今天,面對人類爭鬥不絕及人工智能的不斷衝擊,《薄伽梵歌》似乎正在向我們發出了某種啟示。

黑天描述一棵象徵性的樹木,根在上葉在下,代表物質的存在。黑天也說明了神聖及邪惡兩本性;要達到最高的目的,人必須放棄「慾望」、「嫉憤」及「貪婪」。藉由覺悟及經典的訓示來辨別正確和錯誤的行動。無論人的信仰、思想、行為,甚至吃東西的習性等等,都與物質三屬性相關。劇內還有數位演員,他們沒有對白,以形體表述了他們的意願,及人類追求的、日復一日的表象。例如他們會為手提電話而困擾、他們會在叠滿了高櫈的空間等候上位,一級一級拾級而上,終有一天可以站在最高峰,但長江後浪推前浪,終究也會被推下來……

《薄伽梵歌》裏的所謂「正義」,其實是一種智慧的分享

以上種種的觀察,完全是每位入場觀眾各有不同的感悟。樹榮用了二十年的時間、認識、消化、融解、實踐《薄伽梵歌》,他說就像緣份,由當年去法國讀書因而認識這本印度古籍,至後來他學習瑜伽,認知了有行動瑜伽、禪定瑜伽、智慧瑜伽、以至虔信瑜伽,他如雷貫頂,感受到宇宙與人其實是相通的,不過當時的他無法揣摩到相通的那條蹊徑,儘管他多愛薄伽梵歌,也沒有機緣讓它變成現實。

人的角力是赤裸的,源於慾望,偶爾忘了自己應有的本質。

2019年的5月,樹榮當時一心追隨靈性上的轉化。他跟隨朋友去了喜馬拉雅山的base camp,他在雪山上的日子,香港正趨向紛亂。而隨即他又由喜馬拉雅山動身去了尼泊爾藍毗尼,一個相傳是佛陀誕生的地方。輾轉他再由西藏拉薩乘坐三日三夜的車,想一睹對四大宗教來說都統一有聖山之稱的岡仁波齊峰(Mount Kailash, 海跋6721米),他說相傳如能在聖山走一圈,在人世中的所有罪孽都得以獲得救贖。經歷了以上不同的靈性之地,他折返香港。山中方七日,世上已千年。樹榮覺得,是時候必須要把《薄伽梵歌》形象化出來了。《薄伽梵歌》裏有一段文字:「不能約束自己的人,沒有智慧,也沒有定力,沒有定力則沒有平靜,沒有平靜,何來幸福?」 樹榮從參透這本印度古籍的過程中,他不斷反問:每個人在社會上應該有甚麼責任?社會道德及正義的秩序,每人有不同的演繹,但每一個人如何去建立道德,正是每個人值得叩問的問題。」

黑天描述一棵象徵性的樹木,根在上葉在下,代表物質的存在。

為何會在短時間內決定重演《薄伽梵歌》?他說,除了自己的喜好,也因為藝術發展局也很喜歡這劇。藝發局於樹榮來說,有知遇之恩:「我九二年在巴黎回港,已經跟藝發局有工作上關係,資助了我好多項目,作為劇場藝術工作者,透過藝發局的資助,令到我做到一啲我地想做嘅事。」時至今天,鄧樹榮工作室也是藝發局優秀藝團之一,適逢藝發局三十周年誌慶,他二話不說,決定重演薄伽梵歌作為誌慶藝術節的其中一個節目。