發佈時間:15:03 2025-02-05

新一年人人期望安居樂業,現屆特區政府早已摩拳擦掌,大批資助出售房屋、出租公屋、簡約公屋以至過渡性房屋將陸續落成,其中簡約公屋攸壆路項目更於今年第一季入伙。這些房屋項目能夠快速推展,背後均與最新科技及突破性政策息息相關。

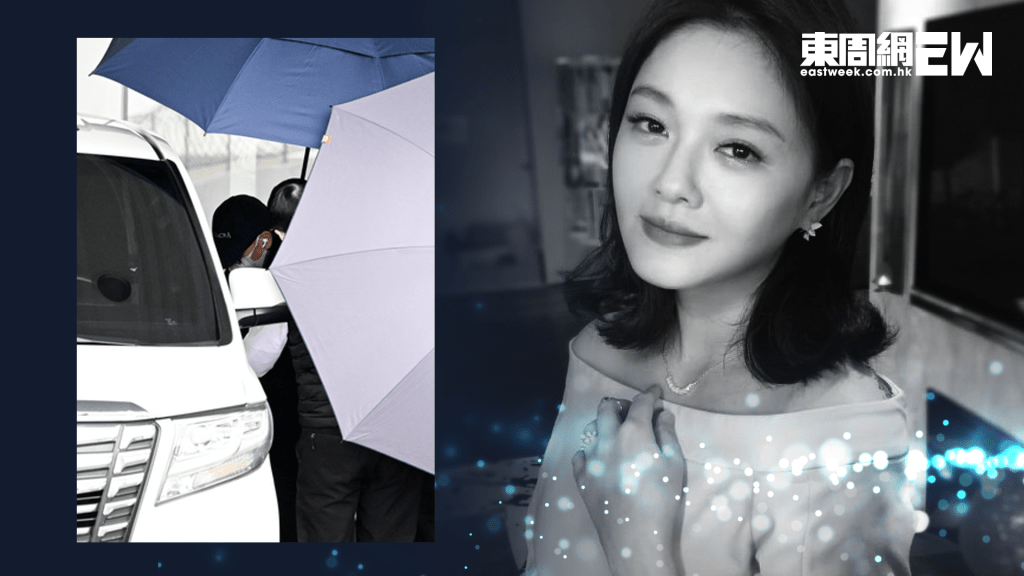

本刊獨家專訪房屋局局長何永賢,她親述對香港房屋發展的理念,由房屋政策大方向到利用建築科技提速提量起樓,以及最新研發組裝屋進階版等均一一道來;又詳細闡述如何推動簡樸房政策、優化屋邨幸福設計指引,甚至用盡公營房屋空間支持青年創業等措舉。

何永賢經常把「共築」掛在嘴邊,因為她相信只要不同界別一起推動及參與,便可激發香港房屋向上流的動力,讓大家對追求更好生活環境感到希望而一起打拼。

現屆政府以結果為目標,追蹤房屋局局長何永賢近期行程,可見她四出見證公屋、簡約公屋及過渡性房屋陸續落成,收割成果;同時又馬不停蹄走訪香港地盤及內地廠房,視察機械人應用、組裝屋生產線運作,每步足印背後都載有她對房屋發展的願景及推動政策的邏輯,牽動香港未來數十年房屋景象。

何永賢百忙中接受本刊專訪時說:「未來十年已有足夠土地,可造三十萬八千個單位。我要快,在這大前提之下,要想想如何優化現有項目和跨部門合作來壓縮流程,工作省一個星期得一個星期,可以盡快交樓,亦要推展提前上樓計劃。與此同時,另一個可以提速的方法,就是運用科技和大灣區具規模的廠房。」

近年本港公屋及簡約公屋項目大舉採用「組裝合成」(MiC)新式建築法,主要由內地廠房生產預製獨立組件,當中公屋用混凝土組件,簡約公屋用金屬組件,製成再運至工地裝嵌成為建築物。何永賢一月初到珠海廠房視察啟德簡約公屋的MiC組件生產狀況,見證第一件MiC組件發貨到港。

組件配有多項設備

她拿起該項目的組件模型說:「一個個這樣的箱,一個就是一個單位,有大中小三款單位,包括了窗花、喉管、洗手間,還有牆身裝修、地台裝修和門,以及全屋電掣、燈、抽氣扇,皆盡量在同一個廠製造,生產得越多越好。」

今次組件設計經過優化,進階版是一個組件包含兩個單位部分及中間的走廊,令簡約公屋項目建設逾一萬○七百個單位,只需不足八千五百件組件。她續說:「吊運時間可以更快,因為一次可以吊兩個單位加一條走廊,而不是逐個逐個吊,那就是建築技術的推進。」

建築師出身的她,能在珠海的智能廠房親眼看到實體組件製作,令她感到興奮莫名,「起樓能變成生產線,與整朱古力、罐頭的原理一樣,是一條會動的生產線,一個個箱子,下面有路軌將箱子推前,進行一個個步驟,將鐵框燒焊、將幾個鐵框搭起來,再將地板鋪好,過程中有很多機械人或機械臂在操作或燒焊,是一個機械工廠。」

建築技術不斷優化

生產方法節省大量工地施工時間,她說:「單是一個鐵框已有很多小鐵枝,每條鐵枝有很多焊接口,若由工人焊接,焊完頂部還要焊底部,這樣會很花時間。過往多年,我都有在地盤看工人將材料抬上樓蹲着焊接;現在利用廠房力量,可以用磁石吸起材料整齊安放,焊完便將物件翻轉焊底部,全部機械人流水作業。」

簡約公屋是鋼結構,生產線以焊接為主,傳統公屋則沿用水泥鋼筋,工序是「紮鐵、製模、倒石屎」,對於怎樣變成一個工廠化的樓層組件,何永賢說是兩套學問,但同樣能在工廠生產,並正不斷優化。

傳統公屋組件與組件之間的結合位置會用一個像士巴拿(扳手)的東西來鎖緊,再灌水泥將之封實,「現在集中研究組件運到地盤後,如何把這個位置插番『鐵』補番石屎的工序縮短,希望做到四天裝嵌好一層,還要裝得好。」她更透露,傳統公屋的團隊正研究運送組件的路徑,了解各條道路的闊道及容量,希望找到最佳運送路線。

她認為,傳統公屋與簡約公屋建造方法細節上雖然有異,但是各團隊仍能互相參照,取得優化方案,「大方向是,物料應用要更有效,減省物料,降低造價,以及加快整個流程。」

有別於簡約公屋建於地面,傳統公屋底層及周邊設有大量配套設施,包括停車場、巴士站、街市等,所以公屋有不同大廈類型,例如工字型、長型、Y型等。何永賢還披露:「房署的同事正研究及發展,在原有版本上做一些變奏,讓組件可組合成不同大廈形狀,以切合不同地盤需要。」

需求量帶動業界創新

「興建公屋對推進房屋科技是非常重要。最初討論或試用組裝合成法時,都是散見於不同機構或建築署,房署的加入是很重要一步,因為房署建屋量夠大。我想跟房署同事說,你們有興趣去推進研究,就會源源不絕地給業界一個向前的動力,一個很清晰的目標。」何永賢強調,因為與政府合作的承辦商引進科技時,也會看投資價值,「大家知道公營房屋是源源不絕,而且是永續的,業界看得通,看到政府的決心,還有政府已經做主導,這是很重要的,動力就這樣帶出來。」

「香港建築界很值得稱讚,師傅們很有投入感,很有那種『要好一點,要快一點』的態度。」她說,隨着建築科技進步,由出現工廠化概念到引進機械人,也推動本港業界與時並進,例如油漆業界已引進機械人,訓練學徒當操作員,一人可控制三至五個機械人。

「房屋問題是一個很大的難題,但是只要我們面對問題,用心去解決,可以帶出很多科技的進步、行業的進步,當然亦可以解決社會的難題和痛點。」何永賢於二○二二年中,由建築署署長升任房屋局局長,同年推動全新「簡約公屋」政策,計劃以「組裝合成」建築法興建三萬個簡約公屋單位。

她說:「剛接任房屋局局長時,聽到外界一說到房屋,就是講房屋問題,當時知道要盡快給一些答案出來解決問題,重點當然是輪候問題,因為還有很多人在等住公屋。要加快興建,感謝發展局給了很多土地。」

傳統公屋在興建時,輪候的人正身處甚麼環境呢?可能是天台僭建屋、寮屋、劏房等不適切居所。何永賢形容,大船已啟動,但快艇、救生艇,是否可以更快地讓市民脫離不適切居所呢?「憑着做方艙抗疫的經驗,幾個月可以起以千計的單位,就用同一概念發展簡約公屋吧。」她說,簡約公屋是方艙技術的提升版,可以提供予輪候傳統公屋三年或以上的申請者。

房屋局月前公布年度成績單,公屋輪候時間由現屆政府上任前的六點一年降至五點五年;一萬七千個公營房屋單位去年落成,約四千四百個簡約單位今年首季陸續入伙;還有過渡性房屋陸續推出,當中一萬四千個單位早已落成。房屋局和房委會去年更推出「幸福設計」指引,作為日後新建公營房屋及現有屋邨翻新的設計依據,主打「共築.幸福」。

做多步追求長遠幸福

何永賢說:「一路解決問題的時候,就會有一個帶動力,帶出一些正向的東西,譬如帶出引進科技,帶出理順房屋階梯,這麼多傳統公屋,留在這裏五十年,今天我們的設計,是不是可以考慮長遠一些,所以推出幸福設計指引,就是這樣一路一路思考出來的。」

何永賢認為房屋問題環環相扣,今年她會重點處理積壓多年的棘手問題,「有了傳統公屋,有了簡約公屋,就有空間去處理劏房。」她表示不會一夜之間全港性地掃蕩劏房,但會看着供應及流轉,將來處理簡樸房或者執法規管時,均會按部推進。

她明言:「這是一整套策略,當初說簡約公屋,大家還沒看到它是解決香港房屋問題多麼重要的一環。現在通了之後,便得到大眾支持。大家看到政府的決心,以及對我們能夠處理這件事的信心。」

「劏房居民有些最基層的,最需要我們幫助,當他們進入到公營房屋階梯,生活狀況得以改善,就可以朝置業階梯向上流。有些年輕家庭,開始有興趣自置居所,買居屋、買綠置居等。整個房屋政策,最想看到的就是這個上進的動力。」她說公營房屋的原意,是提供一塊踏腳石給市民置業。

理順階梯助青年置業

「向上流動是整個社會的動力。年輕人無論出身甚麼階層,我們有好的教育制度,社會有好的營商環境,給予很多工作機會,房屋有不同類型,就可以給他們向上流。」她指今屆政府看重的就是資助出售房屋,《施政報告》也有不少篇幅提及。

按房委會及房協預測的建屋量,未來五年可有逾五萬五千八百個資助出售房屋單位(不計綠置居)陸續落成。何求賢說:「給了很多年輕家庭或公屋家庭一個希望,可以有自己的資產。而且這個資產,有朝一日你可以留給子女,留給下一代。如果我們提供一個大環境,做好置業階梯比例,年輕人是很聰明的,只要有機會,計到數,他們便會一起動。」她續說:「做政策時,要時時思考,要引發動機,讓人或行業看到進步的前景,自發追求改進。」

簡樸房解疑答難

政府正就「簡樸房」規管制度的建議方案進行持份者諮詢,諮詢期至二月十日完結。房屋局局長何永賢多次探訪劏房戶及與專業團體及政黨見面外,亦在社交專頁以方案資訊包及問答形式解說政策主要內容,對於外界的進一步疑問,她亦親自回應。

*計及立法、登記期及寬限期,早前公布最快為二七年第四季或二九年第二季,開始有序執法。

規管後的簡樸房供求情況如何?

答:傳統公屋會蓋起來、簡約公屋及過渡性房屋會齊全,這些就是足夠的供應,一批一批上傳統公屋。計過條數,最終合規可留在市場的簡樸房大概是七萬至八萬間,需要在市場找簡樸房的住戶大概四萬人。即現在十一萬(劏房)住戶,大概四成留在市場,另外的六成是今天也有資格,或者慢慢會變成有資格申請公屋。

為何不規管人均面積?

答:如限制人均面積,想像一下,有兩夫婦本身兩個人,多生一個嬰兒,業主可能便不能租給他們,他們要抱着嬰兒到處找地方搬;有些少數族裔家庭是大家庭,七八個人租四百呎,或者他有些親戚來住,他們又要搬,那便製造了更多不方便和壓力。因而我們思考政策時,很看重站在最基層市民角度,了解他們面對甚麼。

為何不設起始租金?

答:說實例,最近有個朋友的女兒在歐洲一個國家讀書,她說她沒法租樓,因業主不租。那裏就是有類似的租金管制,對租客很多保障,很難請她搬又加不了租,業主索性只賣不租。如果你設起始租金,落得高對基層沒有幫助;落得低,業主就說,不如做倉,放自己的衣服和鞋,不租給人,所以大家真的要現實地去想。

劏房按標準修正後的監管如何?

答:會利用專業人士的力量去認證,由業主聘請工程師、建築師或測量師,幫業主認證並提交資料。整個設計以信任為基礎,但以防有害群之馬,會有抽查,如果有人完全沒去過就說看過並簽了名,隨時屬虛假聲明,是刑事的。若涉其他不同程度問題,會通知專業學會,調查有沒有專業失德,若有,可能發出警告,嚴重的甚至除牌。

與行動組建構 「共築」幸福

近年多項房屋局和房委會措施都強調「共築」,由各界共同為香港房屋建構幸福,先有主打「共築.幸福」的幸福設計指引,繼而房委會推出「共築.創業家」計劃,向創業青年提供免租七個月的舖位。相關措施由房屋局局長何永賢領軍推展,細節全都與她的行動組及團隊一起攜手籌劃推行。

她透露:「我主持三個行動組,每一個半月開一次會。行動組當中由初級、高級、專業,甚至director(總監)級同事,甚或其他部門的同事都有,大家會討論很多問題,譬如幸福設計指引,由討論到現在,已做了整套書出來。」

「在討論幸福設計指引的過程,說要給年輕人一些希望,如買樓,或者怎樣幫助年輕人,慢慢想到,房委會有很多商場,可否拿一些店舖出來支持年輕人創業呢?於是就有了『共築創業家』。」她說,計劃一出,社會各界皆很支持。

她說:「這概念原本由同事提議,我聽後覺得主意很好,便約他們詳談,他們說的規模和構思好像年宵攤檔,規模及宣傳都是區域性,可能邀約當區幾間學校參與。我覺得同事想得這麼好,應該將之擴大,讓更多有創意的年輕人有機會參與,最後申請反應很好,同事都喜出望外。希望計劃出台後,可以牽動商界,令商界將這事再擴大。」

落場撐青年創業家

房委會「共築.創業家」計劃下,最少十七個品牌入圍,產品由回收咖啡膠囊製飾物、藥品售賣機、健康食品及潮流服飾等,分布在七個不同地區的房委會商場舖位。房屋局局長何永賢近期頻頻探店支持青年創業,包括油塘商場「大本營」的服飾店「wasabi」,笑言以為每件售價逾千元,但原來二百多元有交易。

該店的二十九歲創辦人李子華說,讀書時已想擁有自己品牌,於是透過在工廠收集「樣辦衫」實行二次創作,重新剪裁再以3D打印技術於布面印上花紋,或用布料上蠟改變質感等,以網店形式運作約一年,除了在本地銷售,還賣至日本、美國,透過計劃首次開設實體店,「想不到連家庭主婦、老人家甚至工人姐姐都對這類衫感興趣。」

他更讓其他青年創業家免費寄賣飾物及衣物作品等,他說:「希望將得來的這份『幸運』,幫助更多人。」為與街坊更多互動,他更將店內一角闢作環保角,讓市民自由捐贈及取走相關物品。青年參與者的自發心思,令計劃除了達至幸福設計指引之中「增值上流」的目標外,還貫徹環保的理念。

與老街坊結友 促進跨代共融

香港面對人口老化,房屋政策包括幸福設計指引也追求「跨代共融」,一批青年創業家早前進駐屋邨商場首次開店,已動力十足地與當區居民互動,更與不少老街坊客戶成為朋友,甚至計劃一起做義工,替區內增添不少活力。何永賢笑言,這是長幼間自然衍生的鄰里關係,絕非他們計劃之內的事。

二十五歲的蘇嘉熙於科技大學讀市場學出身,數年前未畢業便與同校攻讀食品科技的同學創立品牌「Food With Benefit」,向農場收集蔬果,利用冷凍技術及自家配方製成「果昔粉」,加水沖泡便可飲用。早前他們與另一品牌「太加奶」合作,成立新品牌「Green Blend」推出果蔬奶昔,並獲房委會准免租於旗下商場同一舖位開店,至今已坐擁一批老友記粉絲,甚至會親身送貨到長者家。

他說,老友記每天希望有足夠的蔬果攝取量,特別是獨居長者,有些覺得買水果很煩又重,一個簡單的產品,沖包粉便成,更可當甜品,就是他們需要的東西。愛好健身的他說,年輕人健身都貪方便買蛋白粉,老人家都要方便,大家需求都是⼀樣。

團隊計劃每月至少辦一次社區活動,「可能一起行山跑步,請中醫朋友主持講座,又或找健身教練教長者做伸展或防跌練習等。這個年代,客戶對品牌的要求,不單止是看產品質素或價錢,也講brand purpose。多些社區活動,回饋社會與營運企業,兩者可以融合,做到更好的策略或效果,幫助老人家外,亦有助提升品牌形象。」