發佈時間:12:30 2025-08-03

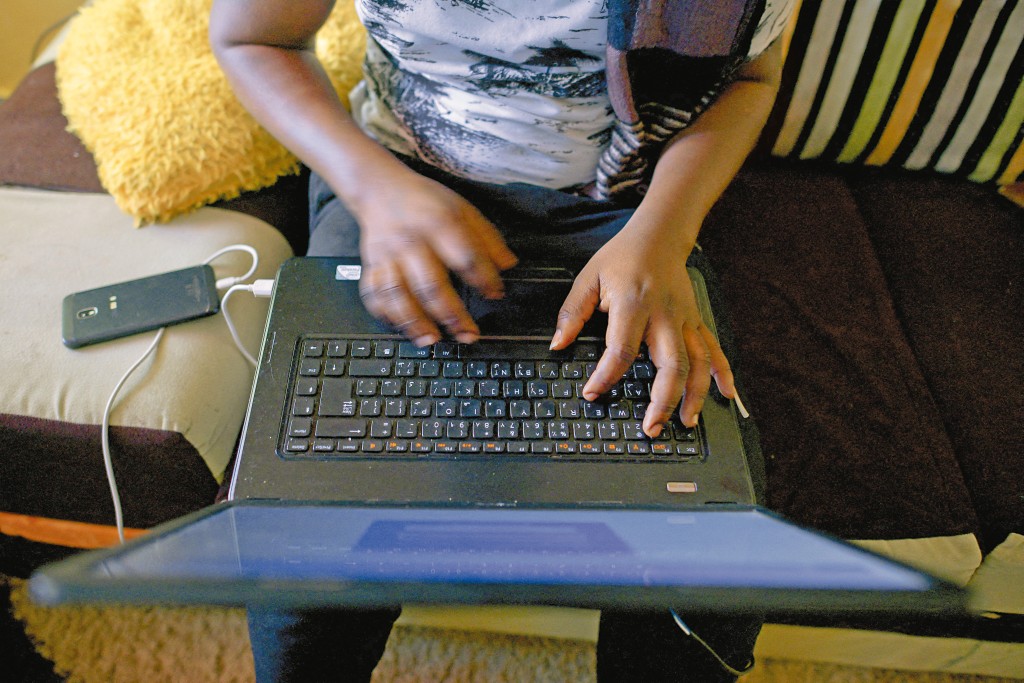

非洲國家肯亞(Kenya)的首都內羅比(Nairobi),有一座數碼工廠,聘用了有數百名年輕人,日以繼夜觀看海量網絡圖片,然後不斷以文字標記相片內容,為矽谷的人工智能(AI)模型「訓練大腦」。

不過他們僅賺取時薪十二港元(下同)的微薄收入,做的卻是極度厭惡的工作,因為他們要識別並篩選網絡上最惡劣、不當且極度噁心的內容,包括屠殺、人獸交、虐待、自殺等圖片或影片,不少「標註員」甚至已出現精神乃至家庭生活問題。

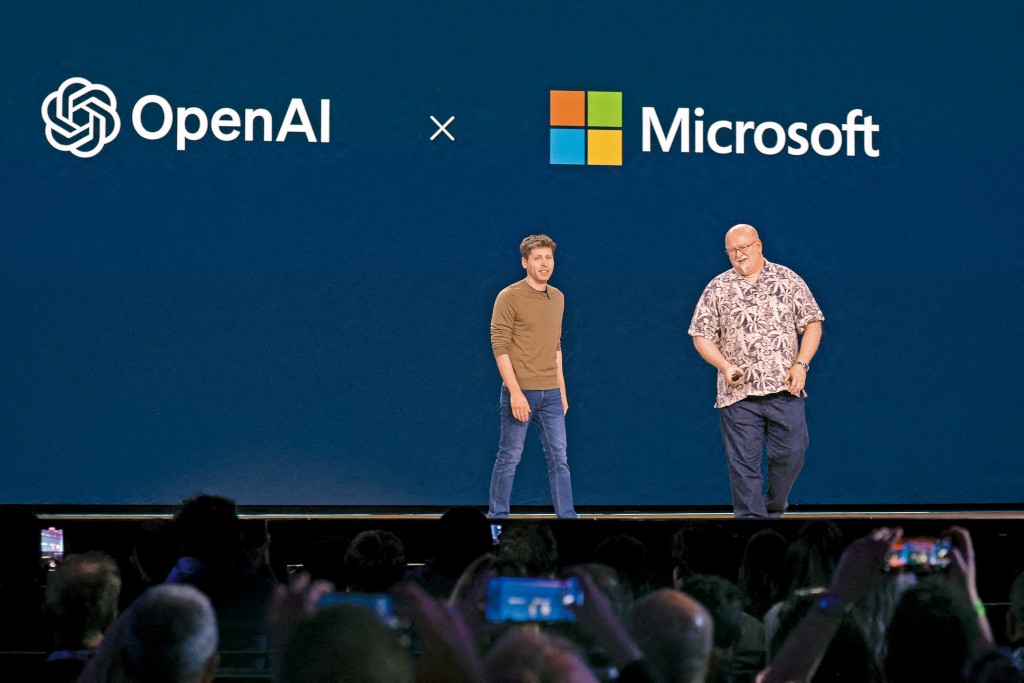

有評論認為,這是高科技發展下的數碼殖民主義,當全球AI大廠享受技術紅利的同時,卻壓榨着肯亞年輕科技人員,將他們變成「數據奴隸」。

「我的工作是在教人工智能像人類一樣思考及行動。」在肯亞內羅比市(Nairobi)從事人工智能數據處理工作的「標註員」萬巴洛(Naftali Wambalo)接受訪問時說。他擁有數學學士學位,原本期望投身教職或學術研究,惟因本地就業市場飽和,最終加入成為「人工智能訓」行業。

一路以來,大眾被灌輸一種錯覺,認為AI是一種「不複雜、易上手、應用面廣」的科技,可以為人類帶來方便、生產力,但其實在這個光鮮的外殼下,隱藏着一個殘酷的現實。全球數百萬勞動人口往往在惡劣條件下工作,持續不斷地處理着龐大的資料,讓它的演算法得以運轉,人工智能才得以實現。

萬巴洛就是所謂負責「人機互動」(human in the loop)的員工,他受僱於美國外判公司SAMA,每天的工作是要對海量資料進行分類、標記和篩選,為 Meta、OpenAI、微軟和谷歌等公司訓練和改善人工智能模型。他和一眾同事,每日對着屏幕工作八小時,研究照片和影片,對不同的物件畫圈並留下標記,訓練AI演算法識別圈中的內容。

標記員會為汽車和行人貼上標籤,以訓練自動駕駛汽車避免撞向該些人或物。他們又會圈出電腦斷層掃描(CT)、磁力共振(MRI)和X光片中的異常情況,以訓練AI識別疾病。這些工作除了重複性高、精神耗損大之外,有不少員工透露,一些社交媒體的項目為他們帶來精神傷害。

員工指心理輔導不足

萬巴洛的任務就是訓練AI識別並清除社交平台上的色情、仇恨言論和過度暴力內容。他必須連續數小時在電腦上,篩選網絡上最惡劣的內容。他對此十分無奈,「我看見有人被屠殺,又有人與動物發生性行為,更有人對兒童進行身體虐待和性虐待,甚至有人自殺。」

對於工作的惡劣,儘管外判商聲稱會提供心理諮詢,但員工普遍認為支援不足,更需要合格精神科醫生協助。萬巴洛坦言,在工作中無數次看見性行為和色情內容後變得討厭,更令到他的婚姻受到傷害。另有標記員表示,起初以為自己是受聘從事翻譯工作,但最終做的是審查肢解屍體和無人機襲擊的內容,因而患上抑鬱,連與人溝通交流都出現困難。

事實上,大型科技公司為降低成本,普遍採用外判策略,將數據標註工作轉包給位於肯亞、印度、菲律賓和委內瑞拉等工資低廉兼且失業率高的國家,雖然為這些地區提供了就業機會,卻同時帶來道德責任問題。以肯亞為例,SAMA向OpenAI收取每位標記員每小時約一百元的費用,但轉手到員工卻僅得十二元。

年輕人失業率高達六成七

由於肯亞長年面對高失業率問題,根據二○二三年數據,該國總失業率約百分之六,在十五至三十四歲的年輕人中,失業率更加高達六成七,導致大批受過中高等教育的青年被逼投入非正式就業市場或長期待業。不少年輕人為了尋求收入與技能提升,加上肯亞政府將資訊科技列為「脫貧致富」的希望,鼓勵國際外判企業進駐,令有如 CloudFactory、Sama 等公司於當地建立據點。

然而,這種做法只將肯亞由曾經的「非洲矽谷」,淪為全球AI數據標註與內容審查的低薪勞工集散地。有評論指出,當地法律制度嚴重不足更是罪魁禍首。肯亞雖然制定了最低工資、勞工權益與數據保護等相關法律,但這些法規在面對跨國科技巨頭及其外判公司時,卻形同虛設。

有工會就工人被壓榨的現象申訴,批評法律監管的薄弱,使得企業能夠利用「自由承包人」名義,逃避應有的勞動保障責任,不僅剝奪了勞工的基本權益,更放任他們暴露於長時間精神高壓的工作環境,令員工造成心理傷害,但卻無法獲得有效援助。

亦有分析指,這種現象不僅傷害着勞動市場,更是數碼殖民主義的具體呈現,發達國家科技巨頭透過外判,將最骯髒、最危險、最耗費心理的工作拋給肯亞等非洲國家,賺取巨額利潤的同時,卻將成本與風險轉嫁給當地勞工,肯亞青年被壓榨的「數據奴隸」,根本無法分享當中的紅利。

「非洲矽谷」神話破滅

肯亞曾被譽為「非洲矽谷」,關鍵之一是當地早於○七年推出全球首個成功的手機支付系統 M-Pesa,改寫傳統銀行業的面貌,為非洲其他國家提供模範,不單解決大量人口缺乏銀行帳戶的問題,更促進了電子商貿、小額信貸與數碼金融普及化,成為「科技扶貧」的典範。

當地政府之後積極推動「數碼肯亞」計劃(Digital Kenya),支持數碼基建、創業孵化器與資訊教育發展。內羅比周邊如「Konza Technopolis」的建設計劃,更被稱為「非洲矽谷」的核心,目標是建造一個融合智慧城市與資訊服務出口的平台,配合強大的英語使用人口,吸引國際創投與技術公司落戶當地營運。

惟隨着發展進度緩慢,出現瓶頸,原定的高科技中心仍處於基建初期,未能真正吸引到大量實質投資與人才聚集,令非洲矽谷之路越來越難行,加上「數碼殖民主義」的陰影籠罩,令肯亞處於一個「光環退卻」的十字路口,現在更慘變AI血汗工廠。