發佈時間:09:00 2025-07-30

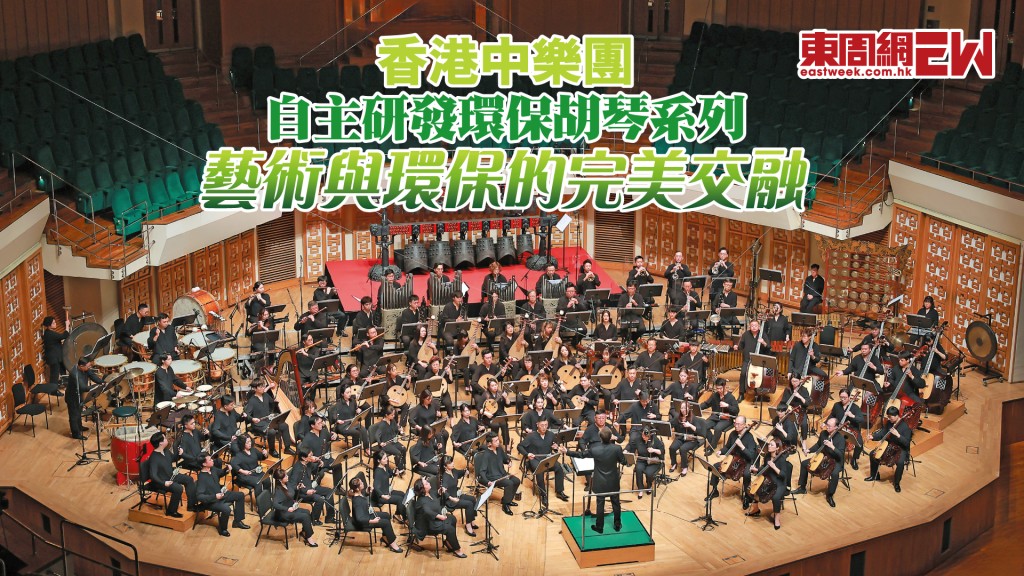

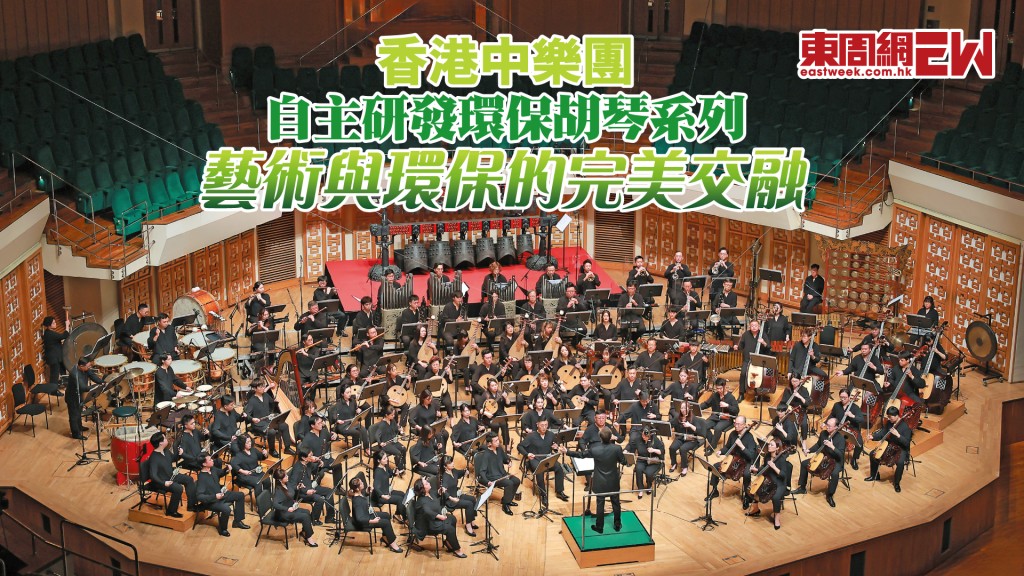

香港中樂團

自主研發環保胡琴系列 藝術與環保的完美交融

在全球追求可持續發展的大潮中,香港中樂團走在本地藝術團體的前線,在二〇〇五年開始,以「環保胡琴」為代表,成功將環保理念融入傳統音樂藝術,寫下中樂發展的新篇章。歷經多年進化,樂團今年更刷新「累計最多人體驗環保胡琴系列」的可持續發展世界紀錄,證明環保胡琴不單是樂器結構上的革新,更是一場藝術與科技、傳統與未來的深度對話。

廢皮換膜 傳統樂器華麗轉身

過去中樂胡琴類樂器常以蟒蛇皮為琴面,既受氣候影響,又牽涉動物保育問題,於海外演出時可能受入境限制。香港中樂團於二〇〇三年成立樂器研究及發展部,並委任阮仕春先生為主任,自二〇〇五年起着手研發以可再生的PET聚脂纖維膜取代蛇皮,終於在二〇〇九年成功推出首代「環保胡琴」,不但保留原有音色,更實現環保目標。此後十多年,樂團從未停步,先後於二〇一四及二〇一九年推出第二代及第三代版本,令胡琴音色更穩定、演奏手感更流暢,音量較傳統弦樂器大三分之一以上,實現了整體音響在層次、織體、質感、厚度、響亮度上前所未有的突破,讓環保與專業表現成功融合。

香港中樂團藝術總監及終身指揮閻惠昌教授表示:「作為香港的文化大使,樂團經常走訪世界各地。然而不同地區的氣候差異,尤其溫濕變化,對傳統樂器構成極大挑戰,影響演出穩定性。要推動中樂走向世界,必須有穩定而優秀的樂器作為支撐。因此,我們以環保與藝術並重為目標,改良傳統材料,並以科學數據為基礎重新設計共鳴箱結構,從聲音表現與演奏性能兩方面提升樂器質素,讓中樂與時並進。」

不斷進化 研發歷程展現毅力與智慧

香港中樂團的環保胡琴由五種樂器組成,包括高胡、二胡、中胡、革胡及低音革胡。從研發團隊設立、自行設計零件與構造,到樂師親身試奏並提供反饋,每一次升級都經歷長時間打磨與現場測試。樂團研製的環保胡琴系列,除了曾榮獲國家「第四屆文化部創新獎」(二〇一二)外,更先後獲得多個機構頒發環保及創意獎項。

為了更進一步完善環保胡琴,樂器研究及發展部不斷創新,包括於二〇二〇年更加入獨特的「雙千斤」設計,令整體結構更緊湊,演奏者能更靈活自如地操控音色,技術含量直追國際樂器大廠水準。二〇二四年,環保鼎式高胡更獲國家知識產權局頒授實用新型專利,為這項歷時近二十年的研發成果蓋上了官方認證。

香港中樂團研究及發展部樂器研究及改革主任阮仕春表示:「環保胡琴改革的核心技術是共鳴系統的改革和創新,這標誌着環保胡琴系列的改革已進入第四代,兩款環保鼎式高胡 ─ 六角扁筒重奏高胡及橢圓兩用高胡,將繼續秉承樂團使命奏出悅耳琴聲,以環保和藝術雙贏的標準,發揚傳統的中國音樂文化藝術。」

不只是樂器升級 更是文化價值的重塑

截至二〇二五年初,香港中樂團的環保胡琴已累積應用於超過一千七百場演出。今年四月樂團於「彭修文作品專場 II 圖畫展覽會與秦.兵馬俑」音樂會中,便與全場觀眾一同刷新「累計最多人體驗環保胡琴系列」的可持續發展世界紀錄(SDG World Record),為首個表演藝團刷新此紀錄,見證樂團如何結合藝術與科技,為中樂開創可持續發展的新時代。

香港中樂團研發的環保胡琴系列,不只是樂器製造的革新,更致力推廣了相關環保理念。樂團透過教育項目與展覽向公眾展示胡琴演變之路,啟發新一代了解傳統、創新與環保如何並行。

這場由香港中樂團主導的「綠色改革」,不但為傳統樂器注入新生命,更反映出本地藝術團體在面對環境、社會和企業管治(ESG)議題時的高度自覺,讓可持續發展越走越遠。