發佈時間:12:00 2025-11-23

提及張怡寧,乒乓球迷難免想起她有「大魔王」這個標籤—兩屆奧運會冠軍、雙圈大滿貫得主,兼且獲得十九枚世界級比賽冠軍金牌的選手,她曾讓不少乒乓好手鎩羽而歸,締造出屬於自己的盛世。

如今,這位頂尖選手已脫下戰袍十四年,主力照顧家庭,近年定居香港,為了子女深入學校免費當起乒乓球教練。她笑言乒乓已是「滲到骨子裏」,為此她決定讓自己繼續保留這份熱情,在內地、香港和盧森堡三地推廣乒乓球,以新的角色延續與乒乓的不解之緣。

拿過十九枚金牌的世界冠軍、乒壇一姐。二○○九年退出比賽,二○一一年官宣退役,張怡寧的轉型之路沒有糾結,只有坦然。「其實就是一種角色轉換,運動生涯裏該拿的成績基本都拿了,沒有留下遺憾。」張怡寧是很乾脆的人,從小看她長大的教練問是否真的要退役,她仍舊堅持決定,教練也沒再追問,知道她是去意已決。

在張怡寧看來,無論是當選手、做海外培訓,還是當義工教興趣班,都是和乒乓球相關的事,也算是一種延續。這份坦然,源於巔峰時期的無憾——大滿貫、全運會冠軍等國內外頂級榮譽,早已被她收入囊中。談起與乒乓球的初遇,張怡寧笑言當年是「無得揀」。「當時我在東單體育學校訓練,可供選擇的體育項目很少;體操、武術適合體形矮小的孩子,田徑、排球對身高有要求,我當時身高不算矮,最後只能選乒乓球。」即使如此,她的天賦仍舊難以掩蓋。

「從小就覺得乒乓球很容易,沒特別難,當時教練也說我手感好。」張怡寧五歲開始訓練,十二歲進入國家隊,童年時光被訓練填滿,但也藏着偷懶的小樂趣,「放學後,因為家長要五點半、六點才下班,不會太早來接,我就會帶着小夥伴去東單公園玩一玩。現在想起來,那時候其實也挺快樂的。」

回望運動生涯,最讓張怡寧刻骨銘心的,不是一連串勝利,而是一次慘痛的失利。二○○○年她參加吉隆坡世界乒乓球錦標賽,這是悉尼奧運會的前奏,令她錯過首次參加奧運的機會。「半決賽打得很順利,沒想到決賽會輸給中華台北的徐競。」當時的徐競已是老前輩,張怡寧指她的技術發展在當時不算最先進,但年輕的張怡寧還是敗陣。

衝破心魔奪冠

「這次輸球直接讓我錯過二○○○年悉尼奧運會,無論是心理打擊,還是面對培養我的教練,都覺得很難受。」事後她反思並與教練總結,便明白問題不在技巧,而是心態,「一是對對手估計不足,二是自己有點盲目自大。」這次教訓讓她徹底明白,不管對手是誰,只要上場比賽,就必須全力以赴,做好準備。

在二○○四年的雅典奧運會,於女單對陣克羅地亞名將鮑羅斯(Tamara Boros)的比賽上,張怡寧終於突破長期以來的心理障礙,「比賽時因為壓力太大, 明明有技術水平, 卻打不出來。就算贏了球,也覺得不踏實,不像自己的風格。」當時二十三歲的她,極想獲得女單冠軍,深知這次奧運會失敗的話,就要再等四年,加上隊友馬琳一比四輸給瑞典老將華拿(J-O. Waldner),壓力更是如影隨形。

關鍵時刻,教練點醒了她,「你不覺得現在這樣打球, 就是早死和晚死的問題嗎?」這番話讓她徹底改變打法。「比賽第一局、第二局都是十比八落後, 我就想,反正都到這個地步了,不搏一把甚麼時候搏?一直防守肯定不行,該進攻就要攻出去。」最終逆轉勝的她,不僅贏了比賽,更贏了自己的心魔。

二十八歲選擇退役,張怡寧說早就考慮清楚,「當時已經拿了兩次大滿貫,全運會這種國內最難打的比賽也拿過了,成績上沒有遺憾。」對於再戰下一屆奧運,高強度訓練對她來說太累了,而女兒家的心,也開始想組織家庭。當時她認識了現在的丈夫,生活重心開始轉移。

用金牌換寶寶

「你想想,我女兒在二○一二年出生,那年是倫敦奧運, 這等於是用金牌換寶寶。那麼你想要金牌,還是想要第一個女兒?」退役後,她先選擇好好讀書,前往美國威斯康辛大學深造,同學都是各個運動範疇的世界冠軍,「走進校園後,感覺特別舒服,終於能好好睡個覺了,不用再想訓練、比賽的事。」

但退下火線初期,張怡寧還是未能完全放鬆,「剛退役的時候,有次去旅行,在飛機上突然想到沒帶海綿、膠皮、球拍、球鞋,一下子就驚醒了。」有了孩子後,這位世界冠軍又再度接受挑戰,「雖然孕育了好幾個月, 但小生命真正出現, 有人叫你『媽媽』的時候, 心理上還是需要接受的過程,不是看到孩子就能立刻適應媽媽的身份。」如今長女十三歲,幼子六歲,張怡寧已十分適應做媽媽了。

與乒乓緣份未斷

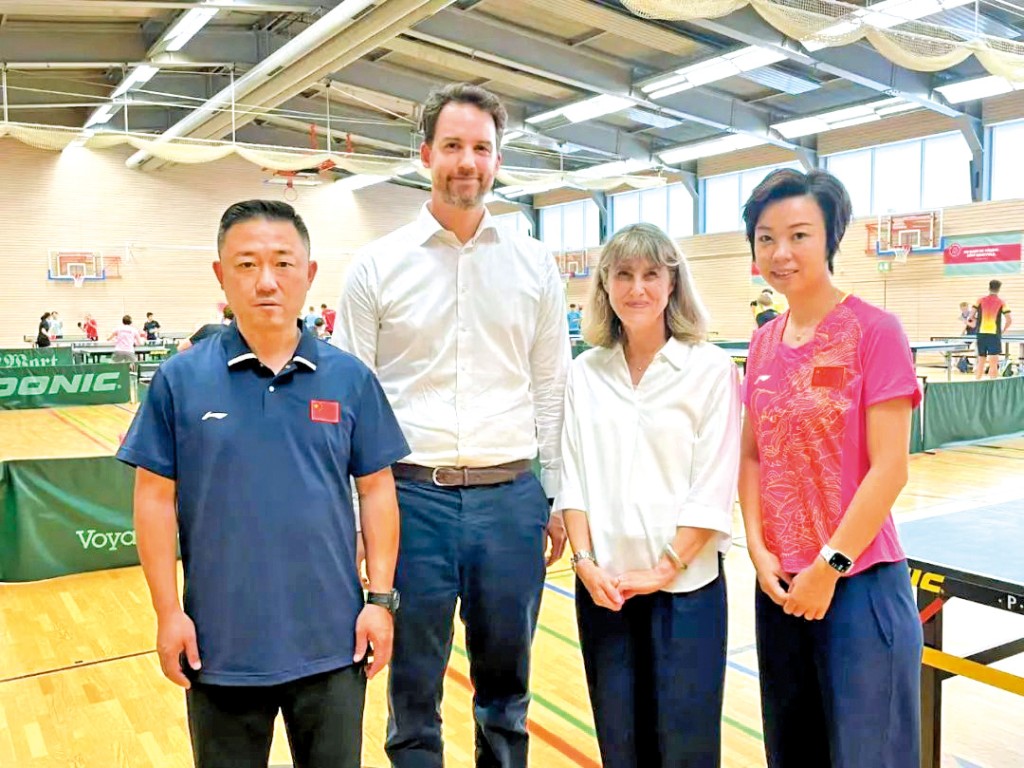

談及現階段的乒乓球相關工作,張怡寧坦言是責任使然,其中包括於中國乒乓球學院擔任院長助理,參加集訓、考核等工作。另一方面,她每年亦抽空前往盧森堡指導當地乒乓球手,推動歐洲乒乓球運動員的技術發展。「差不多一年會有三次集訓,今年已是相關項目建交的第十一個年頭。」她認為, 歐洲對乒乓球亦相當重視,然而到中國參加集訓的機會很少,因此她堅持參與海外培訓,讓雙方在交流中共同進步。

在香港,張怡寧較多參加公益與義工活動,她將精力放在子女就讀的學校,以義工身份當乒乓球興趣班教練;早前亦有參加香港國際學校大潭校園全新落成的綜合活動及體育中心(DCAA)揭幕禮,向港隊學生代表分享如何透過體育發展個人能力。

對於未來,張怡寧暫未有大計,主要是照顧家庭, 但她與乒乓球的緣份從未中斷。「將來如果有機會,還是希望能做乒乓球相關的事,畢竟這是我的特長。」她最希望能夠指導頂級運動員。「我說的話他們能聽懂,互動性強,而且能快速看到成績,無論輸贏都有對照,這種有挑戰性的工作更適合我。」至於國家級教練這一職位,她苦笑說不行。

她說:「做這份工作要拋家捨業,廿四小時關注運動員,他們身體好的時候怎麼調整、狀態不好的時候怎麼鼓勵、訓練量大的時候怎麼安排、心理不舒服的時候怎麼疏導。這份責任太重了,等於又回到以前緊張的日子,可能連覺都睡不好。」

溫柔媽媽 讓學童輕鬆練球

張怡寧現為校園興趣班義工,她的教學風格與賽場上的形象大相逕庭,不要求孩子變精英,而是按學生的目標與水平調整要求。「如果是衝擊頂尖成績的運動員,比如目標是全國前八名,那我肯定按全國前八名的標準來嚴格要求,成績必須放在第一位;但如果只是把乒乓球當成業餘愛好、鍛煉身體,那要求就會相對寬鬆。」

張怡寧對兩個孩子的教育態度也格外輕鬆。「我本來以為自己能當虎媽,後來發現根本做不到,不算特別嚴格的家長。」因為自己小時候吃了不少苦、承受很多壓力,所以不願讓孩子再經歷這些。

她笑言,孩子偶爾打乒乓球,但更愛藝術。「現在孩子上課很多時候用電腦、平板,對眼睛不好,所以讓他們玩乒乓球,既能鍛煉身體,又能保護眼睛,而且不管外面颳大風、下大雨,甚至遇到八號風球,只要有車能到室內場地,就能打,很方便。」面對孩子的選擇,她從不強求,「孩子有自己的喜好,就讓他們往喜歡的方向發展,不一定非要像我一樣打乒乓球。」但她會鼓勵孩子參與校園體育活動,希望透過體育幫助孩子實現全面成長。