發佈時間:12:00 2025-09-14

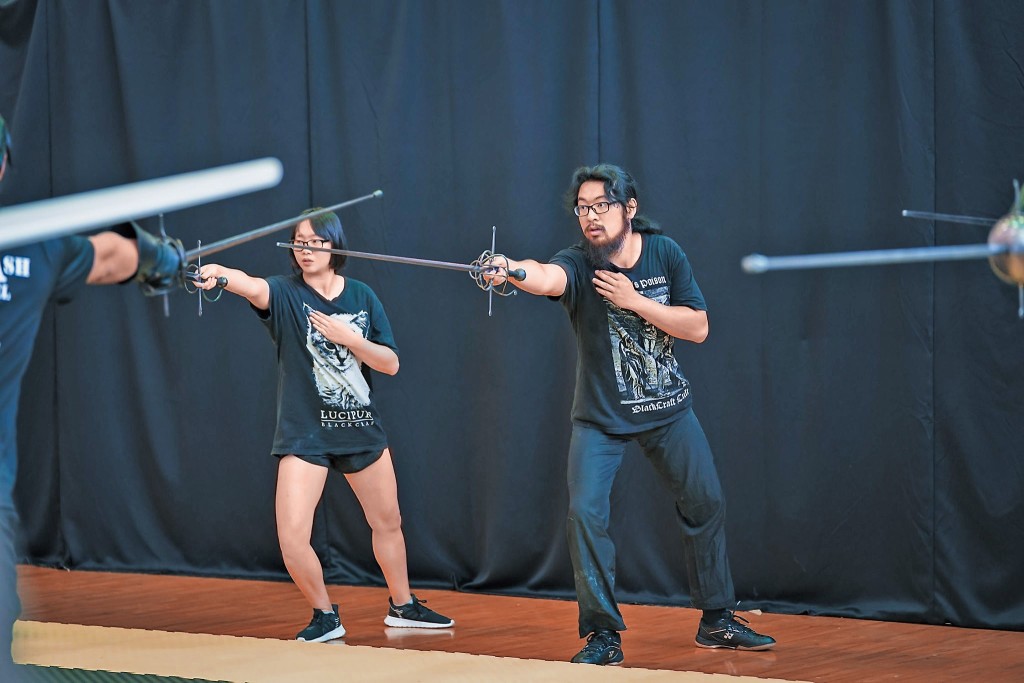

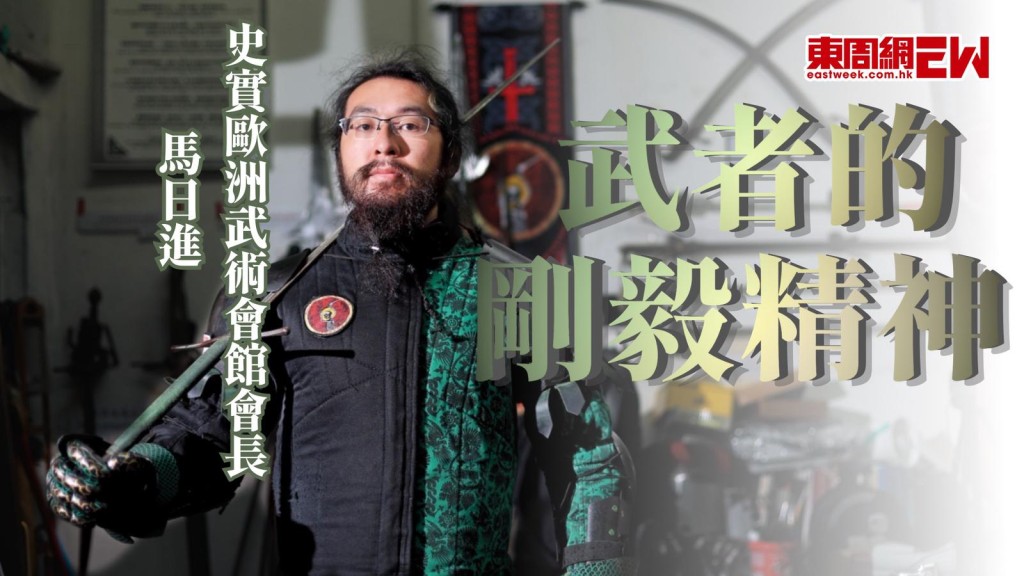

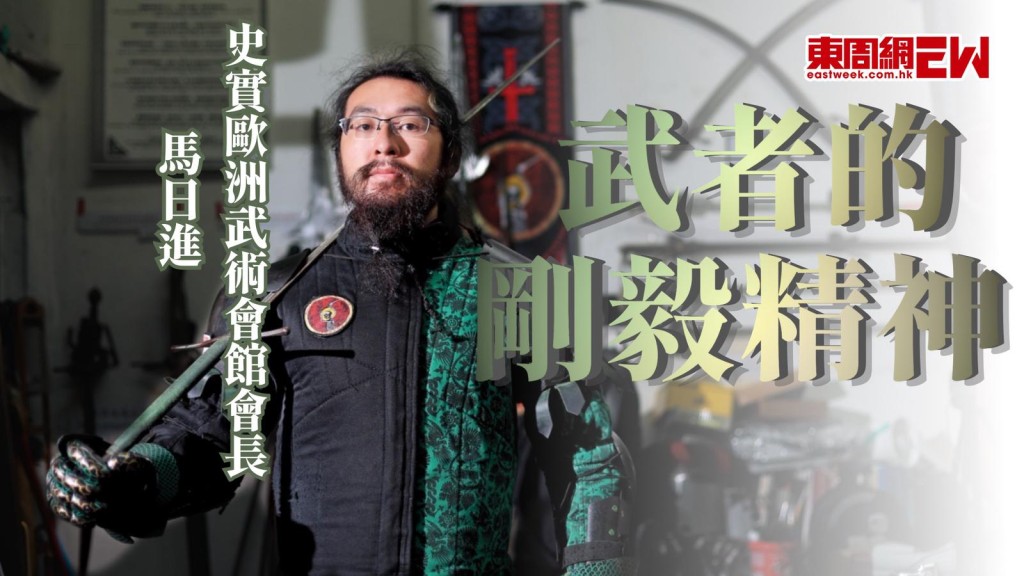

「啪!啪!」兩柄歐洲長劍猛烈交擊,火花迸發,劍風凌厲;全身披甲、頭戴護面的武者,在場館中激烈對戰,旁觀者都看得屏息靜氣。這裏不是電影拍攝現場,而是香港唯一一家史實歐洲武術會館,其會長馬日進是土生土長香港人,於澳洲留學時期迷上這門已失傳的兵器武術,不但苦心鑽研其古老武術手卷,將理論用於實戰,驗證這些西洋武術秘笈是否可行。

史實歐洲武術HEMA是近代興起、以復原歐洲歷史武術為目標的運動。為精益求精,馬日進曾於波蘭參加長劍集訓營接受特訓,亦參加過國際賽與洋人一決高下,目的是考驗他研究出來的武術系統的實用性;他更發揮武者的剛毅精神,自掏荷包推動這個冷門運動,並吸引內地以至東南亞的選手來港參與比賽盛事。

史實歐洲武術HEMA的參與者,要透過研讀中世紀至文藝復興時期的武術手稿,以現代安全裝備如鋼製訓練劍及護甲等,還原當時的兵器技巧與對戰模式。與競技劍擊或東方武術不同,HEMA極重視歷史文獻與實戰測試的互為對照,是一門同時要求文武兼備、考據與實踐並重的武術。

而作為華人的馬日進,他的武術緣分早在童年已經種下,「爸爸覺得武術不只為了強身健體,更是生存技能。」從小父親安排他習武,先習跆拳道六年,再練空手道八年,他偏愛空手道,因為有較多實戰元素,「在武術上我追求真實,例如會在擂台用盡所有可用的機制。」

大學時期,馬日進赴澳洲阿德萊德修讀環境科學,在網上偶然看到歐洲長劍對打的HEMA影片,從此改變其人生軌跡。「覺得很正,很想嘗試!」當時馬日進上網搜尋,

發現阿德萊德僅有一間歷史重演(reenactment)團體Ironclad史與HEMA有關。前往後,眼前的景象讓他大開眼界,那裏是活生生的中世紀工作坊,有人埋頭縫製中世紀服裝、紡織聚會用的旗幟,以及打造皮革護具;場地另一側,有人拿着兵器練習對打。

復興中世紀武術

「他們是全自費參與,當中有各式各樣的中世紀活動,真的很震撼。」雖然也有兵器對打,但與馬日進當時鑽研武術技藝的HEMA仍有差距,加上地點偏遠,故去了五、六次便沒再去。不過,那幾次探索就成為他日後在香港創立史實歐洲武術會館的契機。

回港後,馬日進發現香港完全沒有這回事, 「除了劍擊, 當時只能玩『泡棉兵器』,與我追求的真實感相差很遠。」他決定自己動手,從外國網站訂購基本裝備,再

上網招攬同好,組成香港首個HEMA小組。

「最初只有四五人,大家一起自行研究。」他們的宗師是「互聯網」,因藏在圖書館的古老兵器手稿已被數碼化,並成為網絡免費資源,亦有人在社交平台上載大量HEMA示範片段,讓一眾古代兵器愛好者趨之若鶩。當時歐洲沒有正規HEMA教練,馬日進與歐美HEMA愛好者皆在同一起跑線,從古老手稿中出發,追尋失傳的技藝,再將文字變成實戰。

增加高強度訓練

馬日進專攻德系長劍,主要研讀十六世紀斯特拉斯堡大師Joachim Meyer的著作。「最大難題是翻譯,手稿多是古高地德語或拉丁文,不同的英譯版本差距可以很大。」他必須建立一套邏輯自洽的系統,才能正確解釋動作用意。

「Meyer的核心思想是先控制住對手,再發動攻擊,而非一見空檔就突襲,賭對方不會反攻。因此,我的系統要求,歐洲武術練習者具備持續的觀察和思考能力,在發出招式的最後一刻,都應按情況而變化,講究的是『避實擊虛』,與《孫子兵法》相似。」不靠蠻力或愚勇,更重要是以智慧應付,如同待人處事道理一樣,這也是馬日進推崇Meyer的原因。

另一難題是香港天氣。「HEMA護甲厚重,加上香港氣候又濕又熱,沒冷氣時練習會死人。」他們早期租用康文署場地,但樓底不夠高,難以練習長劍,室外場又被投訴製造噪音,最終決定租借固定場地,自立門戶。

二〇一六年,馬日進正式創立自己的武術會,取名「英靈」靈感源自北歐神話中的英靈殿(Valhalla),「傳說中戰士離世後仍日日對打、磨練技術, 直至諸神黃昏再臨。」這種永不言休的練武精神,正是馬日進想透過HEMA傳達的信念。

為精益求精,馬日進與戰友積極參與國際賽事與訓練營。疫情前,他們曾到波蘭參加長劍集訓營,與全球頂尖選手交流。「東歐國家選手最強,因為他們平日的訓練強度最高。」他指香港人不喜愛高強度訓練,但訓練營令他改觀,「平常練習固定招式對打,兩分鐘已很累,但東歐教練要我們打足半小時!最後五分鐘,就連老外的手都舉不起來,推也推不動。」這次經歷讓他體會到體能是技術的基礎,回港後便在課程中增加了高強度體能訓練。

體現探索精神

儘管HEMA在歐洲越來越受歡迎,但馬日進坦言,這項運動在香港難以獲得官方支持,既無認證亦缺乏師承,與傳統體育格格不入。因此他早就明白,要走一條自力更生的道路,才可保持HEMA的特色。

即使如此,馬日進仍積極推動HEMA,舉辦「英靈杯」吸引中國內地、新加坡、台灣、日本、韓國、菲律賓、印尼和匈牙利等的愛好者參加,成為東南亞最大型的HEMA比賽。「我們不會限制力度,打得很激烈,火花四射,所以很多外國選手也專程來參加。」他自豪說。展望未來,馬日進希望繼續在香港推廣HEMA,他現時從事樹藝師工作,以穩定收入支持武術夢想。

從網上自學到獲獎;從四五人小組到東南亞最大HEMA比賽主辦人,馬日進手中的劍,不僅重現古代兵器技術,更體現了對歷史考據與自由探索的精神。在長劍交擊之間,我們看到的不僅是一門武術,更是一種生活態度。

打出來的浪漫

馬日進的太太一直是他的親密戰友。「成立武術會其中一個很大因素,是想找能夠與太太一起玩這項運動。」馬日進透露這個鮮為人知的創會原因時,臉上露出溫柔的笑容,「在傳統競技中,男女體形差異大,本來就難以對打;實際上,不同磅數之間也無法公平較量。」HEMA使用兵器,便可拉近這種先天差距,讓男女或不同體形人士公平地一較高下。

馬日進與太太早在十八歲時相識於空手道場,後來一起迷上HEMA 。他成立HEMA小組時,太太就是最早期的成員之一。二〇一六年正式成立武術會時,兩人更並肩作戰,共同經營這個武術夢想。由空手道場走到HEMA場館,從情侶到夫妻兼戰友,馬日進與太太用長劍交織出不一樣的浪漫。