發佈時間:12:00 2025-09-07

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年,廣東省文旅廳及東莞市政府早前發布大灣區「東江縱隊」文物主題遊徑,香港有六個抗戰舊址入選,其中包括由羅氏家族捐出祖屋改建而成的「沙頭角抗戰紀念館」。

羅氏家族被譽為「香港抗日一家人」,十一名成員參與抗戰,是「港九獨立大隊」的戰士。作為家族後人的黃俊康,從小在抗日故事薰陶下成長,陶造出堅毅意志,了解民族大義的重要。踏入花甲之年之後,他擔起搶救抗日歷史的大使命,用了五年時間興建抗戰紀念館;擔任紀念館館長後,他更習慣在晚上揮筆整理歷史。

他默默付出,源於一分家國情懷,「我們的祖訓是對國家盡忠、對社會盡責,對前輩盡孝,這不僅是對家族長輩,還包括保衛國家、艱苦卓絕戰鬥經歷的前輩。」他已計劃好在退休之後,專心處理紀念館的事,用餘生肩負傳承歷史、弘揚和平的使命。

黃俊康除了擁有房地產業務及零售業務、高科技投資,也是廣州市政協常委、廣州社團總會會長等多重身份,作為抗日戰士的後人,近年還成為「沙頭角抗戰紀念館」的館長。隨着中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年,黃俊康近日經常以館長身份出動,忙於宣揚抗日戰爭的歷史。

再尋獲烈士事蹟

記者與他訪問當日,他甫進入會議室,因為找到新的抗戰歷史資料感到雀躍,「我們找到一個叫黃高陽的烈士照片及資料,這個家庭不單他一個人犧牲,其妻子及外母也是烈士,是可歌可泣的歷史。」他為了記錄這段事跡,前一晚動筆寫下這個烈士家庭的故事,直至凌晨一時。

記者佩服他出心出力,黃俊康笑說:「的確缺少情懷和毅力都做不到。」他落力紀錄和傳承抗戰故事,因為這不僅是其家族的事,而是一段忠烈家國的歷史。

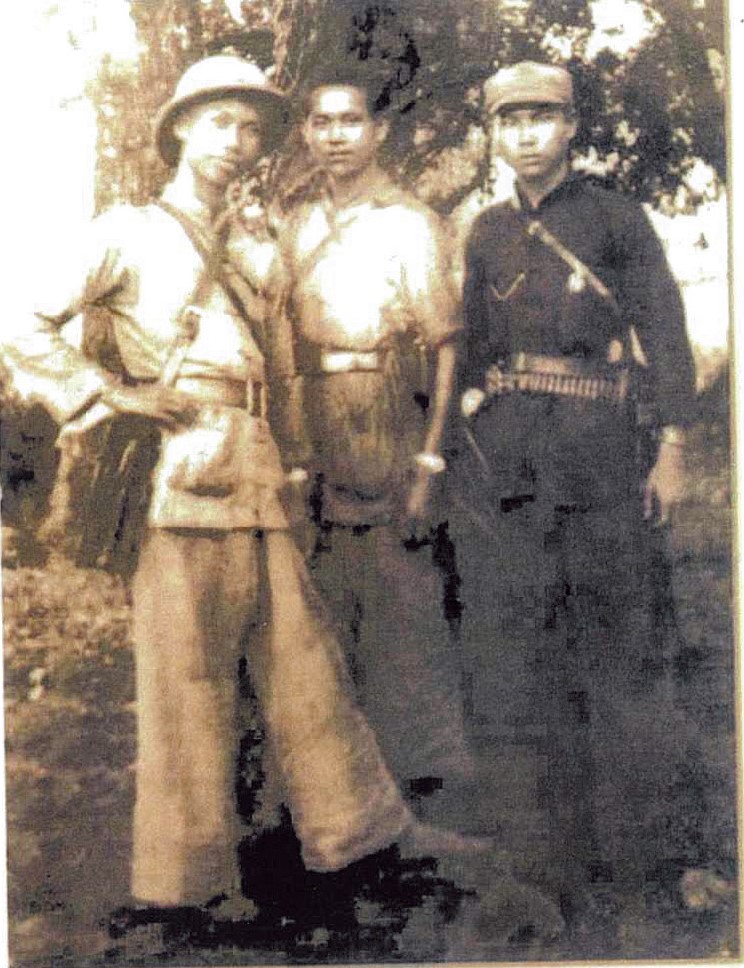

黃俊康的母親羅許月(原名羅乙昭)為家中長女,曾接受教育,屬當時的知識分子。她當時在帶髮修行,三名胞弟羅雨中、羅汝澄、羅歐鋒原本已辦好證件,準備遠赴巴拿馬繼承家業,卻因日軍侵華改變計劃。一九四一年日軍佔領香港之前,三胞弟及其他親友參與抗戰,其中黃俊康的大舅父羅雨中留港擔任地下工作,二舅父羅汝澄及三舅父羅歐鋒及其女友(後來成為妻子)歐堅,則跑到內地惠陽加入游擊隊。

十二月八日,日軍攻陷香港,內地游擊隊派出多隊武工隊潛入香港,其中一支隊伍由羅汝澄帶領入新界,進入沙頭角羅家大宅,建立抗日基地,並游說黃俊康母親參與游擊隊,「母親由那時開始參與抗戰,羅家帶頭捐出家族防匪用的步槍、獵槍及信號槍,數天後全村籌集了五十多支槍,成立了香港第一支抗日自衛隊。」黃俊康說。

一九四二年,內地的游擊隊、廣東人民抗日游擊隊改名為廣東人民抗日游擊總隊,其分支港九獨立大隊在西貢成立,這支隊伍後來被命名為東江縱隊港九獨立大隊。隨着港九獨立大隊成立,黃俊康的三舅父羅歐鋒被調回香港,成為游擊隊的骨幹,擔任港九獨立大隊海上中隊隊長,羅家其他成員共十一人,也分別在港九獨立大隊擔任副大隊長、交通站長、稅站長、醫院院長、民政幹事、交通員及情報員等。

「母親擔任交通站站長,她性格很喜歡與人相處,上至司令、下至交通員都是朋友,加上她喜愛熱鬧,很多戰友經常在家中聚會,吃飯時最喜歡聊起打仗的往事。」黃俊康自小在這樣的環境成長,耳濡目染下,不但對中國近代史培養濃厚興趣,抗日戰士堅毅不屈的精神,也在其心中埋下一顆種子,再生根發芽。

抗爭故事助抗病

黃憶述,小時候深受哮喘惡疾困擾,當他徹夜難眠時,母親會整晚將他孭在背上一面踱步,一面跟他細說抗戰小英雄的故事,「她說小戰士都很勇敢,鼓勵我要頑強一點,不怕被病痛擊倒。」這些點點滴滴的抗戰故事,不單成為他兒時抗病的精神支柱,彷彿冥冥中讓他肩負搶救抗日歷史的重任,也成為他日後籌備「沙頭角抗戰紀念館」的使命感。

位於沙頭角石湧凹的羅氏大屋,是黃俊康的外公羅奕輝於一九三○年興建,獲古物諮詢委員會評為三級歷史建築。黃表示,大屋是當年廣東人民抗日游擊隊武工隊抵港的首個落腳點,亦是港九獨立大隊的活動基地及交通站。由於羅氏一家在戰後搬往內地發展,大屋空置多年,直至一九八五年黃俊康三舅父羅歐鋒退休,與妻子在該處渡過晚年。

二○一四年開始,羅家後人與其他港九獨立大隊後人、嶺南大學劉蜀永教授討論如何將這段「被淹沒」的抗戰歷史傳承,三年後的重陽節,羅氏家族決定捐出祖屋,用作設立一間抗戰歷史紀念館:「因為大家都老了,希望在有生之年為家族、為國家搶救這段歷史,由於我在家族這一輩之中年紀算較輕並住在香港,就由我擔起這個使命。」

由零開始籌備紀念館,並要改建活化逾九十年歷史的建築,黃俊康作為項目的總指揮,首要任務是募捐,「當時我帶頭捐款,同時已做好準備,萬一沒有人支持,我會自己孭起。」項目最終獲得不少愛國人士支持,例如廣州市政協委員王志峰、朱樹昌等人,還有霍英東、呂志和基金等慈善機構的鼎力支持,共籌得逾二千六百萬元。

談及籌備時的難忘挑戰,黃俊康說修葺期間遇上黑雨,他擔心得徹夜難眠,「大雨前已做足防水措施,但因為當時屋頂已拆走,怕雨水太多會令屋倒塌,幸好最終沒有事。」

捐祖屋建紀念館

另一難忘事,是大宅屋頂的杉木橫樑被蟲蛀,需要更換,「可是現在沒有人用傳統木材,我又不想用鋼管代替破壞大宅的原貌,最終千辛萬苦從江西找到合適的杉木,一條條四五米長的杉木直運到香港,十分壯觀。」黃俊康笑說。

沙頭角抗戰紀念館經過五年籌備,終於二○二二年九月三日開幕。現即將邁向第四個年頭,該館至今已接待超過九萬八千多人次,黃俊康坦言感到欣慰,「自己盡了責任,總算創了先河,建立了香港首間抗戰紀念館。」他又指,開館後陸續接獲不少港九獨立大隊的後人主動聯繫,捐出不少珍貴歷史材料,例如書信、傳單,令館藏越來越豐富,令他倍感欣慰。

人人的理想退休生活或有不同,黃俊康明言已計劃五年後「半退休」,專心投入抗戰紀念館的事務,屆時除了豐富館藏、更新展品資料,亦有意舉辦不同主題的歷史文化活動、小型論壇等,將更多故事分享予市民,以至啟蒙年輕新一代,將愛國家、愛民族的精神代代相傳,「雖然有累也有辛苦的時候,但都是快樂。」黃俊康笑得開懷。

港九大隊 英勇抗日事蹟

香港沙頭角抗戰紀念館門前的群像雕塑,由構思到完成長達一年,如實地展現了東江縱隊港九大隊的面貌。港九大隊絕大部分成員都是年輕的香港人,許多人都是通曉「兩文三語」的知識分子,還有不少女戰士和小戰士,「這是一支穿着西裝的游擊隊」黃俊康說。

港九大隊是中國共產黨領導下在港唯一一支抗日武裝部隊。日軍侵佔香港的三年零八個月期間,部隊以機動靈活的戰略戰術,開展農村游擊戰、海島游擊戰、海上游擊戰和城市游擊戰,有效地干擾日軍的戰略部署,斃傷一百多名日軍及斃傷一百多名偽警察,俘虜投降了六百名日偽軍。黃俊康謂:「港九大隊站在世界反法西斯戰爭的前哨,與英美軍情報合作,引導美軍炸毀不少日軍飛機、軍艦。」

港九大隊亦迅速部署秘密營救,成功救出逾三百位滯留在港的文化名人與反日愛國人士,例如何香凝、柳亞子、鄒韜奮、茅盾、夏衍、戈寶權等人;又營救了近八十個英軍戰俘,包括戰後曾出任港大校長的賴濂士。