發佈時間:12:01 2025-07-06

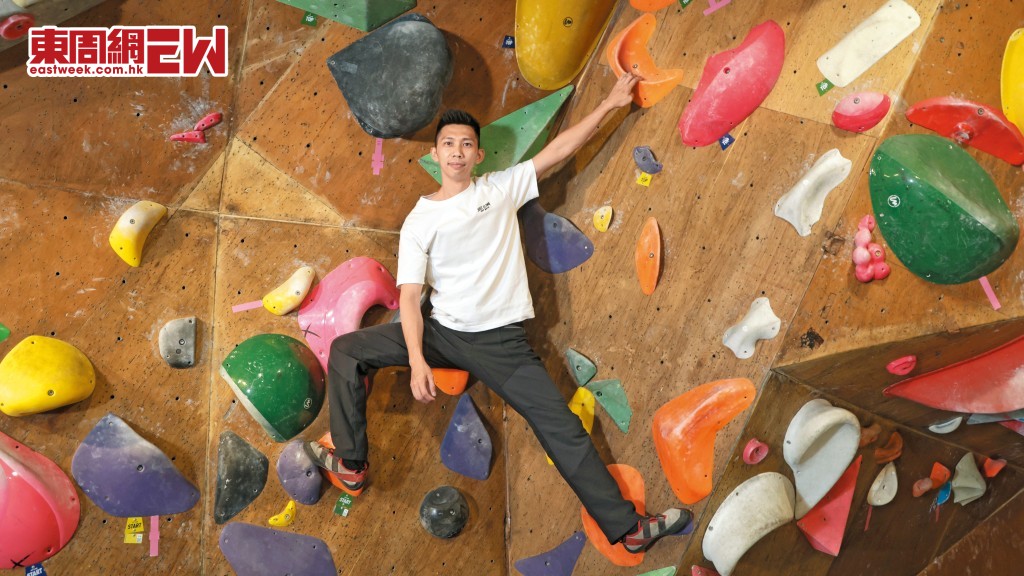

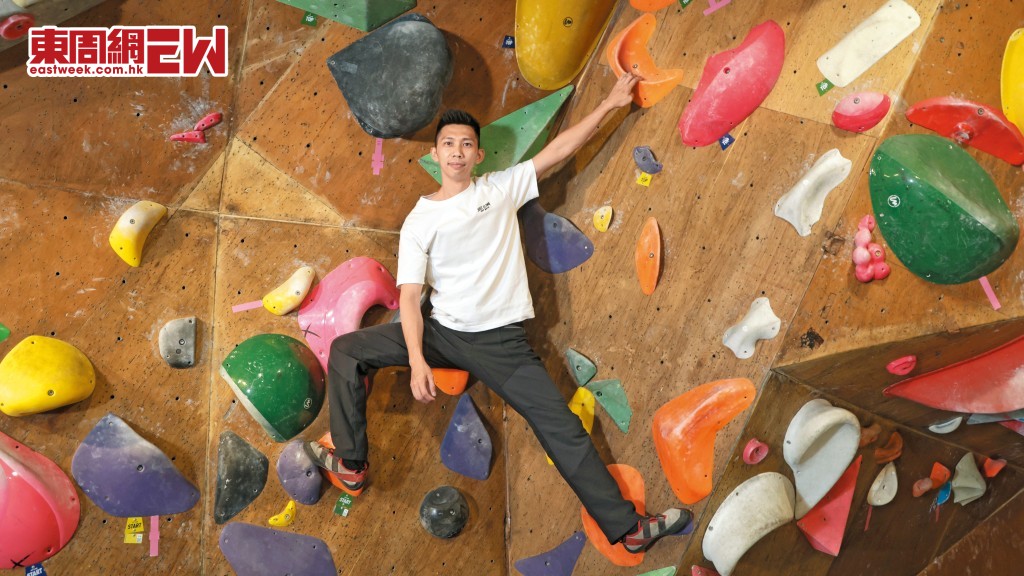

近年政府支持新興運動發展,然而在二十多年前,市民參加新興運動的機會不多,遑論運動員有資源接受培訓及外出比賽。八十後的何善揮(Danny)是前香港攀石代表隊運動員、長洲搶包山比賽最年輕的冠軍得主。

經歷過家庭變故、經濟困境,何善揮一如廢青,打機度日,直至在攀石運動中找到自我價值。他曾經在攀石與生計之間掙扎,又要調整運動員心態,最終克服一切,成為全職運動員,為港爭光,如今更將這份對攀石的熱情傳承給下一代。

何善揮年幼時家庭經濟拮据、父母離異,讓他的成長路相當崎嶇,「小時候頻繁搬家,從九龍灣搬到紅磡,再到黃大仙,然後又搬到九龍城的老舊唐樓。」顛沛流離的生活,讓他覺得自己像「流浪」,使他缺乏自信和安全感,與同學相處時總覺得自己不夠好,只有埋首打機才可以逃避現實,甚麼也不用想。

小學至初中的歲月裏,何善揮迷上了打機,玩線上遊戲如《魔力寶貝》和《石器時代》等,更成為他尋求成就感的避風港。遊戲中的經驗值累積、裝備升級等,讓他感受到一種現實生活中難以獲得的滿足,「只要肯花時間和心機,就會有回報。」因此,他常常玩到凌晨三四時,清晨七時又得趕去上學。

直至一天,他的遊戲帳號被盜,辛苦累積的裝備和經驗值瞬間化為烏有,這一刻何善揮感受到虛擬世界同樣很不安全,而且比現實更無保障。他不僅損失「財物」,連遊戲中的「成就」也瞬間被奪走。他終於明白,自己需要尋找真實而持久的成就。

由打機到攀石

何善揮十一歲時也開始接觸攀石運動,當時這是新興運動,沒有太受外界關注,但對在遊戲世界裏清醒過來的他,攀石成為其全新舞台。與打機不同,攀石的成就感來自努力,沒有人可以奪走你的進步,「我特別喜歡攀石的獨特性,每一條路線必須由自己面對,每個人可以用不同的方法完成同一條路線,讓我感受到無限的可能性。」

因為是小眾運動,所以競爭不大,何善揮因為肯努力,加上體形瘦削,在攀石運動中帶來優勢,結果十四歲便入選香港代表隊,且迅速在香港攀石圈嶄露頭角。不過,作為青少年運動員,要同時平衡學業和訓練,何善揮每星期只得三、四天練習,每次三小時,對運動員而言非常不足。

十八歲完成學業後,何善揮索性趁早投入社會,專注發展攀石。他在戶外用品公司從事網站設計和宣傳品製作,老闆對他頗為支持,允許他請假參賽,還確保他能準時下班以進行訓練。然而,下班已是傍晚六點,而且常常在疲憊的狀態下練習,訓練效能大打折扣。為提升攀石水平,他毅然辭職,前往韓國進行為期兩個月的特訓,首次離家的經歷,對他來說猶如打機「升呢」。

「在韓國,在教練家中打地鋪,過着極為簡樸的生活。每星期訓練五、六天,從早到晚幾乎都在攀石場度過。」韓國的攀石環境比香港先進,他接觸到國際級的定線員和更專業的訓練方式,技術水平得以大幅提升。

搶包山賺知名度

特訓後回港,何善揮卻在印尼的亞洲錦標賽中遭遇重大挫敗。總結原因,是他過於自信,只着重輸贏,反而連半準決賽都未能進入。這次失敗讓他深刻反思自己的心態,「過於執着結果,令我失去對攀石的熱情。之後我學習如何活在當下,專注每一個動作,不再被勝負欲牽制。」這個心態的調整,正正是他攀石生涯的轉捩點。

攀石之外,何善揮十八歲時首次參加長洲搶包山比賽,但包尾收場。翌年十九歲的他再次參賽,調整了比賽心態的他,最終奪得冠軍,成為最年輕的搶包山冠軍,至今紀錄未有人打破。

這個冠軍榮譽為他帶來意想不到的社會關注度,「雖然自己曾贏過多項青少年攀石比賽,但仍鮮為人知。搶包山冠軍卻讓我瞬間成為眾人焦點。」搶包山對他來說只是「遊戲」,遠不及攀石的專業,那次勝利使他再思考,如何利用知名度來推廣他真正熱愛的攀石運動。

二○一一年,二十一歲的何善揮因常去練習的「私竇」攀石場因火警被毀,令他萌生創業念頭,與女友(現為妻子)共同創辦香港首間公開攀石場,「此舉既可維持自己的訓練環境,也是為了讓更多人接觸這項運動。」

創辦攀石場初期資金匱乏,他們只能從全港的垃圾房收集舊床褥,用帆布包裹後作為臨時墊子。場地沒有冷氣,裝修也是親力親為,環境相對簡陋,加上當時何善揮大半年時間都在外比賽,只由女友獨力支撐,生意一直麻麻。之後為拓展客源,他們通過團購平台推出九十九元的試玩優惠,慢慢累積第一批玩家。

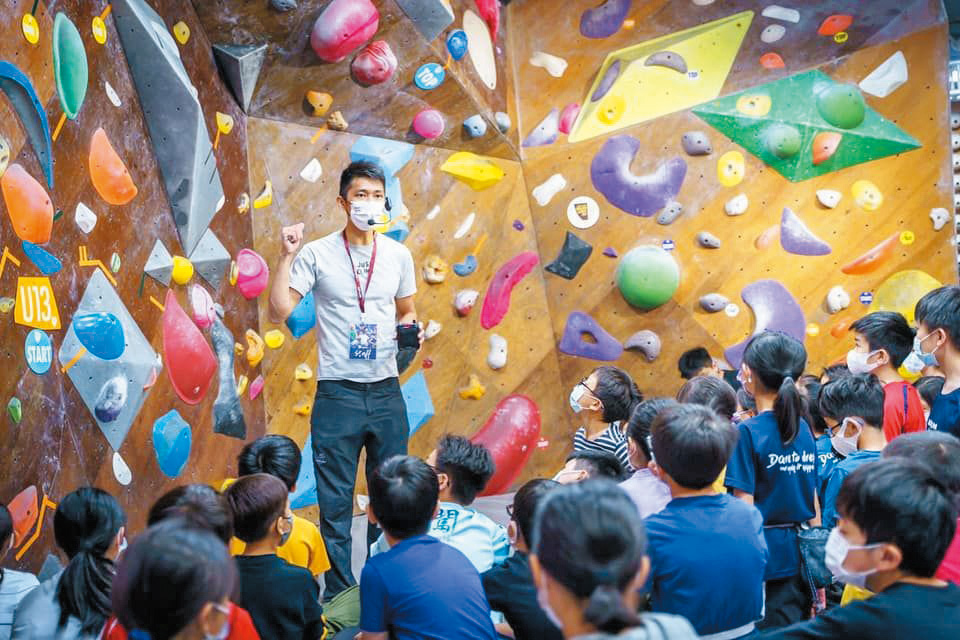

隨着攀石場的營運逐漸步上軌道,何善揮也成家立室養育子女,他便在三十歲左右部署結束運動員生涯,把生活重心放回妻子和三個孩子。此時何善揮亦開始將生意轉向教育為主,「攀石不僅是運動,更是能讓人建立自信和成就感的平台。自己小時候因為家庭環境缺乏成就感,而攀石讓我找到屬於自己的價值。」因此,他開始教授兒童,希望讓他們從攀石中獲得滿足感,也令這項運動在香港扎根。

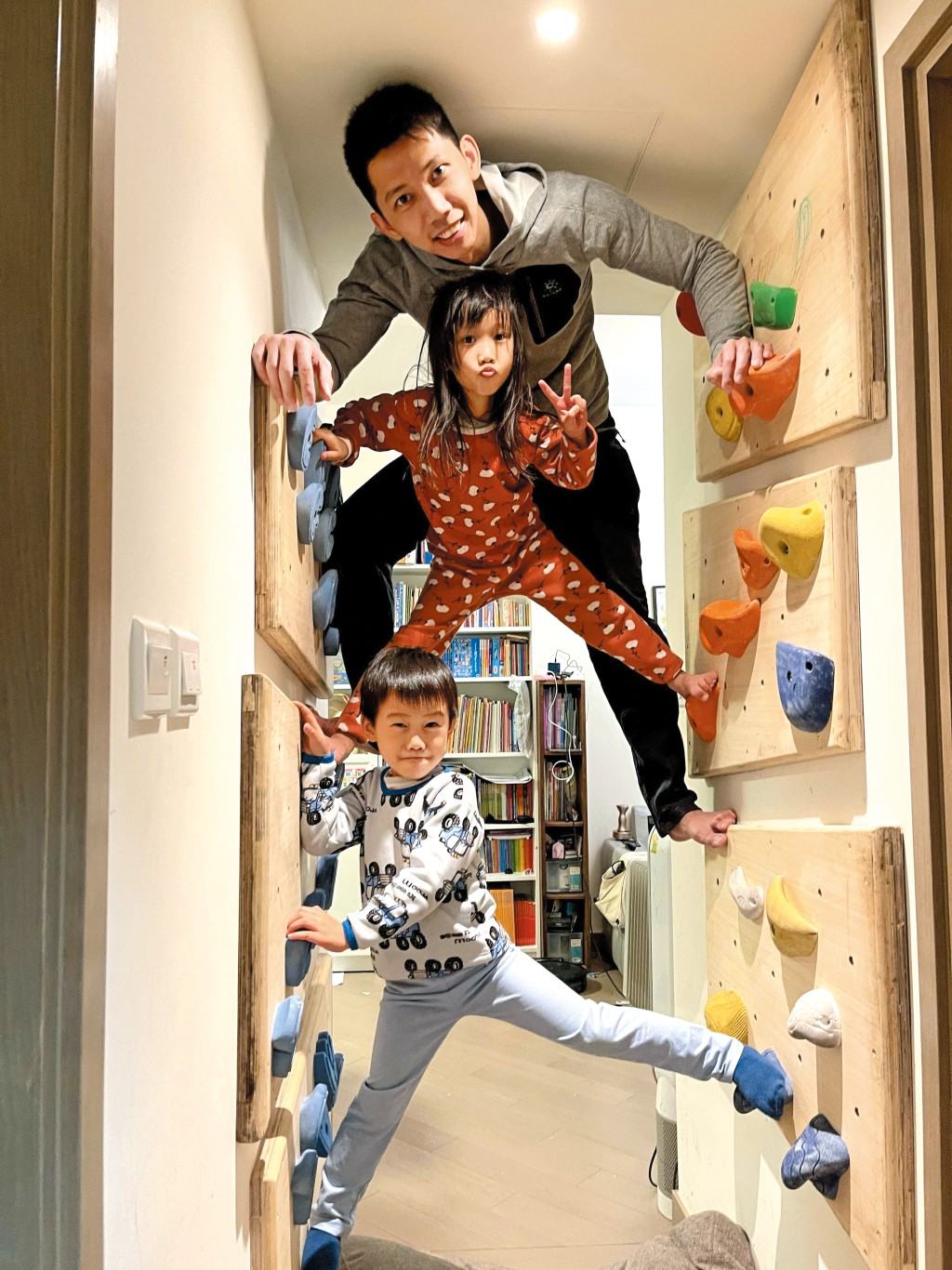

女兒的攀石路

何善揮的十歲女兒也是攀石運動員,他強調沒有強逼女兒學,是她自願選擇。他以父親和教練的身份陪伴女兒訓練,更運用自己多年的經驗和人脈,找來國際級人馬為她提供指導,「女兒熱愛攀石,讓我十分欣慰,因為這不僅延續了我的運動生涯,也是對我信念的驗證。」

何善揮見證了香港攀石運動從最初的寂寂無聞,到二○二○年入選奧運項目,港人對攀石的認知度和參與度亦逐漸提高。他出戰世界級攀石比賽時,發現香港運動員水平並不低,只因缺乏培訓,所以很多動作或技巧也沒試過,「即使我們的能力與其他國家選手有落差,但未至於絕望。」

政府至今對這項運動的支援仍然不足,專業場地仍稀缺,加上香港出名租金高昂,使得經營攀石場的成本遠超過其他亞洲地區。儘管如此,何善揮對香港攀石的未來仍抱有希望,「我的角色已從運動員轉變為推廣和教育,希望通過自己的努力,讓更多人認識和參與攀石。」

不應該以運動來賺錢?

何善揮最初開攀石場純粹為攀石愛好者提供場地練習;其後為生計及經營成本而增加兒童班。沒料這一轉型卻引來了部分人的質疑,令何善揮感到沮喪。有攀石愛好者認為,攀石作為一項運動,不應該用來賺錢,甚至認為開設兒童班是「廉價化」了攀石運動。

面對指責,何善揮經反思後認為,攀石不僅是運動,更是培養自信和成就感的平台,特別對孩子而言。因此他希望通過教授小學員,讓他們擁有滿足感,商業化並非僅為賺錢,而是為了讓攀石運動在香港扎根,培養下一代參與者。

他會反問:「沒有小朋友參加,怎會有下一代參賽?」他的攀石場已有十四年歷使,不少本地運動員也曾在場內留下腳印,這正是何善揮所想要的。他坦言,香港資源匱乏、租金高昂,再加上批評聲音,讓他格外覺得經營艱難。然而,他也認同要平衡商業與運動的理想,讓攀石運動為更多人帶來價值。