發佈時間:12:00 2025-05-11

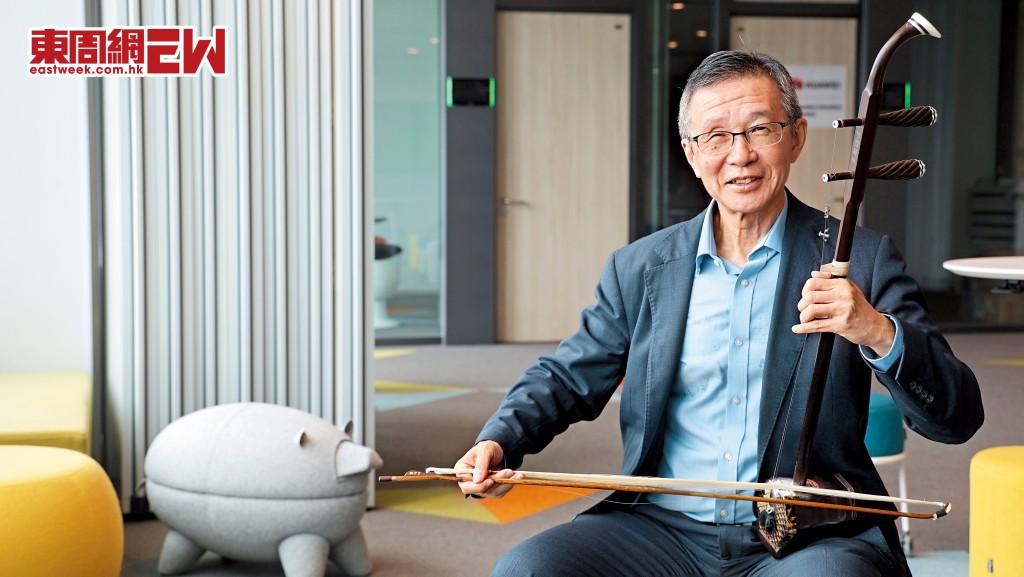

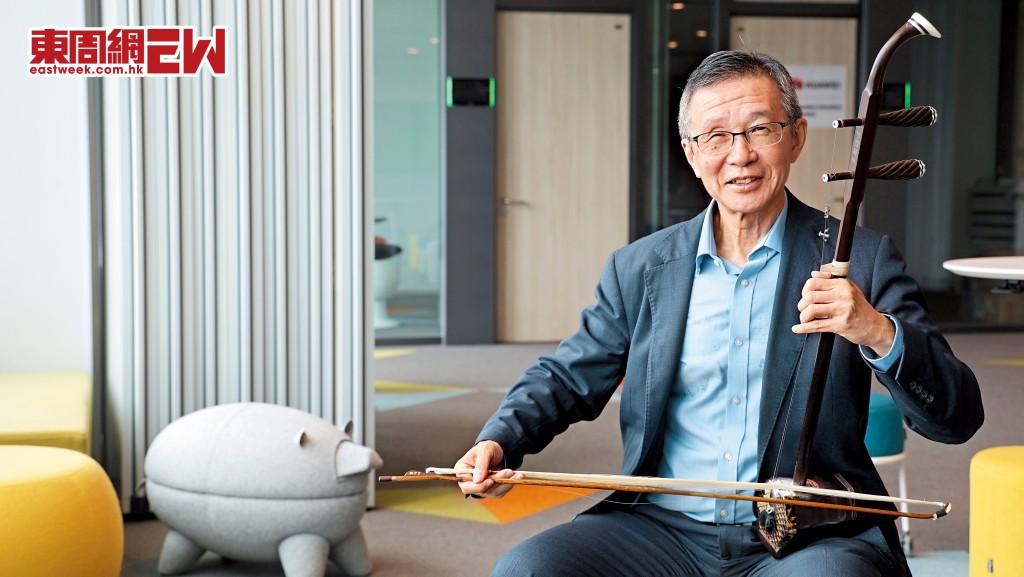

馮康的職業生涯跨越多個角色,從小兒外科醫生到醫院管理局高層,再到香港中文大學醫院的執行董事及行政總裁,即使即將迎來第二次退休,他卻選擇以「微退休」的方式,回到公共衞生學院從事政策研究,繼續為醫療事業作出貢獻。

出身自草根家庭的馮康,中學獲取獎學金往加拿大留學,令他開拓國際視野,並燃起服務社會的一團火。幾十年走來,他試過為社會帶來改變,讓不同階層人士獲得更具質素的醫療服務。

馮康的奮鬥歷程,也是香港醫療改革歷程的一面鏡,反映時代變遷中理想與現實的交織—改變並非遙不可及,而在於每一步的投入與努力。他個人的滿足感並非來自成果,而是來自參與。

馮康父親是工廠工人,母親是家庭主婦,家中育有三名子女,生活簡單而樸實。他在北角成長,在北角的蘇浙小學接受教育,後來隨家人搬到觀塘的和樂邨公屋。

升讀中學時,馮康考進拔萃男書院,與許多傳統名校的嚴謹氛圍不同,男拔萃給學生較大自由度,使他得以自由探索個人興趣。那時他對文學和歷史情有獨鍾,但理科成績也不錯,只是並未有明確的職業志向,「小學作文常要求寫我的志願,每年都不一樣。」

在這種自由氛圍的學習環境下,馮康開始學習二胡,並與同學梁志鏘(後成為知名作曲家、指揮家及音樂教育家)共同創立樂樂國樂團。這份對音樂的熱愛伴隨他至今。

馮康人生的重大轉捩點出現在中五之後,國際文憑大學預科(IB)課程強調批判性思維和全球視野,與香港傳統教育大相逕庭,使他萌生跳出香港、追求更大理想的念頭。一九七四年,他獲得獎學金,前往加拿大的聯合世界書院(Pearson College UWC)升讀預科,「真是大開眼界,整個人生旅程有了突破。」這所學校以促進國際理解和世界和平為使命,匯聚了來自數十個國家的學生,對一個在香港長大的少年而言,是一場思想與文化的洗禮。

UWC的視野革命

馮康在UWC接觸到來自南美、非洲、中東等的同學。「地理課上讀過的國家,突然這些國家的人都出現在面前。」他憶述時語氣中仍帶着當年的震撼。他曾見證以色列和埃及學生之間的對話,讓他感受到國際衝突的複雜。馮康還記得《禮運大同篇》的理想——「人不獨親其親,不獨子其子」,此刻他便有了深切體會。「這一理想突然轉化為一種集體教育。」這成為他日後追求服務社會信念的根源。

回港後升讀大學,馮康的兩個選項是醫生或社工,「我要從事一些為人民服務的工作。」最終他因為成績優異而選擇香港大學醫學院,之後成為一名小兒外科醫生。他曾在倫敦的兒童醫院接受培訓,對新生兒的生命力印象深刻。「新生嬰兒就算生病,但生命力仍然極強。」然而,馮康的志向不僅限於臨床,這只是他展開理想的起點。

八十年代香港開始發展代議政制,醫療界湧現改革呼聲;他加入醫療團體,與其他醫生和學者討論醫療政策,「公立醫院存在許多問題,病房擠逼、帆布床隨處可見,而且員工士氣低落。」他回憶說,一九八四年的《Scott Report》揭示了這些問題,當中建議成立醫管局,負責全面管理公立及資助醫院,促成了醫院管理局於一九九○年成立。馮康成為首批加入醫管局的臨床醫生,與高永文等人投身醫療行政。

中大醫院的透明革命

在醫管局的二十二年,馮康經歷了兩個階段。前十一年,他在總部負責全港公立醫院的規劃,帶領團隊發展臨床管理系統及電子病歷。「希望通過良好的規劃,理順眾多問題。」然而,前線挑戰遠超預期,急症室輪候時間長、冬季時病床使用率極高,以及病人安全問題等,始終難靠制度去根治。

後十一年,馮康轉任新界東聯網總監,管理七所公立醫院,專注前線運作。「如何縮短急症室輪候時間?如何控制冬季病床使用率?」這些問題都成為他每天的挑戰。他帶領團隊在威爾斯親王醫院試行病人安全系統,後推廣至全港公立醫院。然而,他也意識到公立醫療的局限,畢竟醫管局要服務全港九成病人,壓力極大。「需求與資源的矛盾仍然難以平衡。」

二○一三年,馮康提早從醫管局退休,加入即將營辦的香港中文大學醫院,擔任執行董事及行政總裁,他的目標是從私營醫療角度推動改革。「我們要作為橋頭堡,促成私營市場的改變。」他指中大醫院定位為社會企業,不以盈利為唯一目標,而是希望通過透明收費套餐,使中產階層也能負擔私營醫療。馮康說,要將醫院視為「重資產」的初創項目,必須謹慎管理財務風險。「我閱讀了許多初創企業書籍,了解如何運作。」

微退休的未來

馮康來到私營市場,除了銳意改革制度,還要顧慮收入及各方利益,挑戰絕不比在醫管局時少。「私家醫生是醫院的主要顧客,而非病人。」傳統私家醫院依賴醫生帶病人入院,收費難以透明,市民無法估計最終支出。

馮康與團隊推出固定套餐價,試圖打破「海鮮價」亂象,讓市民求醫時有所預算。然而,這一模式最初遭私家醫生、其他醫院和保險公司反對。「保險公司表示,無法計算套餐價的風險。」他指當時就連保險公司的精算師,亦無法計算這種整體收費方式。

新冠疫情延緩了改革進程,但也帶來轉機。「疫情後,保險公司發現套餐價提供了價格確定性,風險更可預測,」如今,越來越多的私家醫生和病人認同透明收費的好處,但市場接受度仍需時間提升。

馮康即將退休,但並非真正離開醫療領域,他計劃回到公共衞生學院,協助進行政策研究。「這是我的『微退休』,不再從事全職工作,以更自由方式貢獻社會。」

回望這四十多年的歲月,他認為,沒有一代人能完全解決所有醫療問題。「醫療系統永遠面臨挑戰,人口老化、醫療科技、人工智能,都在不斷變化。」馮康以「微退休」的方式繼續前行,但醫療改革的終點何在?或許如他所言,真正的價值在於每一步的投入與努力,「滿足感並非來自成果,而是來自參與。」他認為時代已不同,如今大家所面對的挑戰各異,他引用劉禹錫的詩「沉舟側畔千帆過,病樹前頭萬木春」,寄語新一代在自己的時代中尋找答案。

長跑與中樂

除了工作,馮康的生活豐富多彩。他熱愛長跑,堅持跑步超過二十五年,曾參加多次馬拉松及十一次毅行者。雖然從未名列前茅,但他更珍視參與的過程而非競賽結果。「最初以為跑步能減輕壓力,後來發現與減壓無關,而是關乎堅持與目標。」他更笑言:「跑步無法為醫院增加收入。」他認為,壓力需從內心化解,長跑則是維持身心健康的方式。儘管年歲漸長,他仍致力保持狀態,向個人目標進發。

馮康的另一熱情是音樂。他與同學梁志鏘共同創立已有五十一年歷史的樂樂國樂團,這份音樂情緣從少年時期延續至今,「我們在中學時創立樂團,我擔任主席。」他擅長二胡,不止是個人愛好,更成為他與社區連結的橋樑。近年,樂團亦創辦社區當中的照顧者樂團,專為照顧長期病患或長者的照顧者提供音樂平台。「希望為他們提供機會,既能發揮才華,也能獲得關懷。」樂團近期舉辦了一場專為照顧者而設的音樂會,旨在通過音樂傳遞溫暖。