發佈時間:12:00 2025-04-27

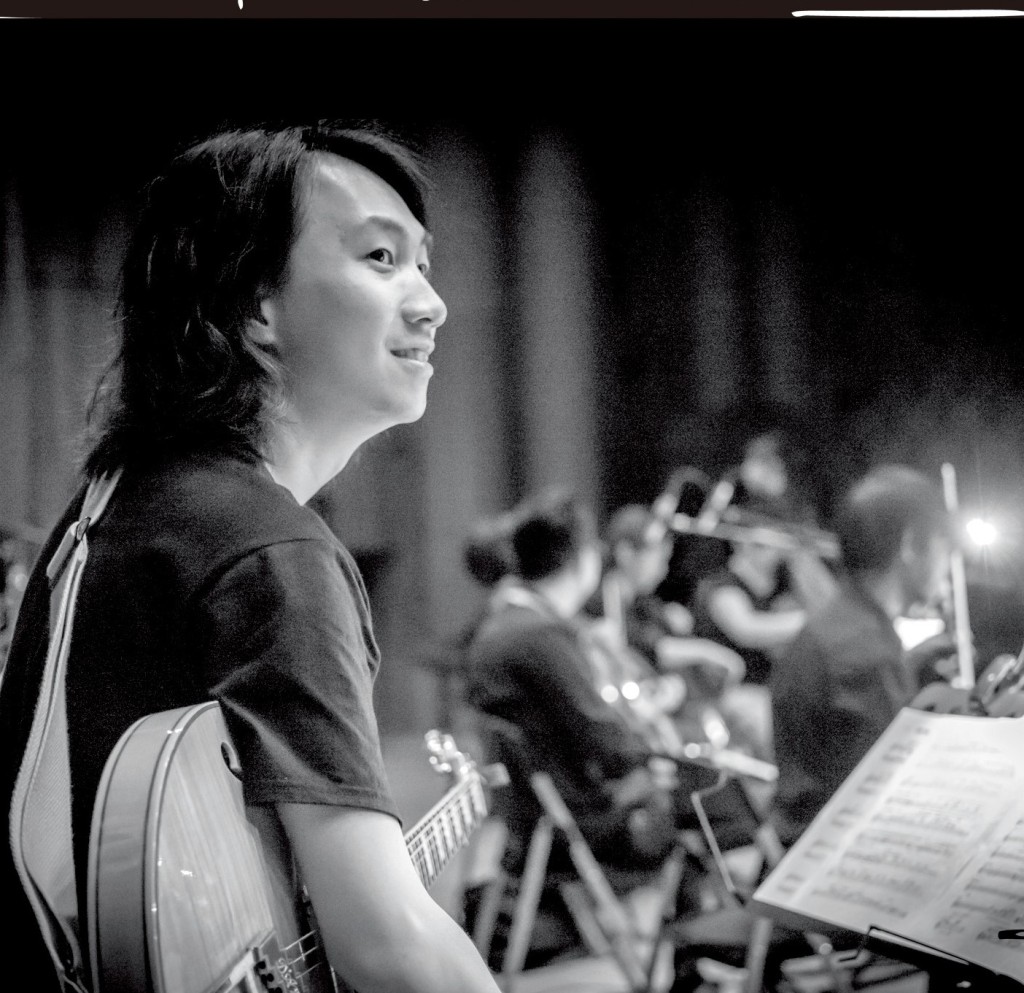

張駿豪(Teriver)是土生土長的國際爵士結他手,他的音樂旅程始於童年的懵懂好奇,之後對即興音樂產生熱愛,輾轉打滾於美國德州、紐約與香港的音樂圈,正值人生高峰期,卻突然患上晚期肺癌,如日方中的事業被逼停擺,被逼改變設想好的計劃。

接受治療、繼續玩音樂、尋求平靜的生活,變成張駿豪的生活大方向,也改變了對生命與音樂的看法。如今,他將音樂轉化為療癒身心的媒介,通過即興爵士樂探索自我意義。他亦希望以自身的經驗,透過即興演奏和音樂創作,幫助其他同路人及照顧者,讓更多人從音樂中找到共鳴,一起及時行樂而樂。

張駿豪於葵芳長大,家庭環境由小康步入中產,生活物質不缺。五、六歲時,他向母親提出想學鋼琴,但現在回想起來,也不記得這想法從何而來,「母親支持習琴,但我學了一會兒便想放棄。」可是父母認為不應只得三分鐘熱度,堅持要他繼續學習,直至考取鋼琴八級及演奏級第一級。

對年幼的張駿豪來說,古典音樂的嚴謹學習方式提不起興趣,枯燥的練習曲與考級壓力更讓他感到乏味。真正燃點他的熱情,是中學時接觸到的結他與搖滾音樂。他開始探索不同音樂風格,發現爵士樂的即興特性,那種自由表達的方式讓他着迷。

尤其在傳統名校教育環境中,張駿豪與老師的關係並不融洽,校規的約束使他窒息。爵士樂的即興特性,成為他內心壓抑的出口,「通過即興音樂找到自己的聲音,是我當時最想追尋的東西。」這更成為他日後音樂生涯的核心。

去信和尋寶

在上世紀九十年代,沒有YouTube,香港的爵士樂資源仍稀缺,學習環境有限,已讀高中的張駿豪只能靠自己摸索,開始自學爵士樂。他去信和中心購買二手唱片,又會與朋友到唱片店「尋寶」,買不知名的二手碟,猶如「抽盲盒」一樣,充滿未知與驚喜,亦讓他接觸到五湖四海的音樂。從搖滾到爵士,從本地到歐美,拓闊了他的音樂視野。

最終他決定離開傳統學校,轉讀國際文憑課程(IB),專心投入學習音樂,立志考入爵士樂學校。他每天放學後便練習結他兩三小時,幾乎將所有精力投入音樂,「我要證明自己的能力。」結果,中學畢業後獲得北德薩斯州大學爵士樂演奏系錄取,從此踏上邁向夢想的起點。

抵達德州後,張駿豪形容自己恍如回到家,簡直如魚得水。在香港,他因為熱愛爵士樂而孤獨,但在德州,同學與他志同道合,每天也能沉浸在練習與即興演奏中。

「每天在練習室度過八小時,彈到筋疲力盡,便倒在沙發上小憩,生活簡單而充實。」畢業後,他未有參加畢業典禮,便急不及待與三位同學開車前往紐約,展開新旅程。

紐約是爵士樂的聖地,也是競爭激烈的戰場。張駿豪初到紐約,住在布魯克林的小單位,靠參加即興演奏會結識音樂家,尋找演出機會。他形容初期的生活「很慘」,作為以音樂為專業的亞洲人,求職極其困難。

他曾四處投遞履歷,僅找到少量的教學工作,收入微薄,漸漸地才有機會與來自世界各地的頂尖音樂家合作,有些人後來成為格林美獎得主或國際巨星,亦成了他的動力,不知不覺在紐約奮鬥了七年。

二○一五年,一個來自香港的機會改變了張駿豪的人生軌跡。康樂及文化事務署邀請他回港參與一個大型項目,創作並演出融合爵士與古典音樂的節目《禾.日.水.巷》。他視這個為難得的機會,得以組成一個包含弦樂等多元樂器的樂團,實現長期以來的創作夢想。因此,張駿豪決定暫別紐約,返回香港。

肺癌無聲襲來

這次項目成為張駿豪事業的轉捩點。他完成首演後,反應熱烈,再將演出帶到倫敦、台灣及中國六個城市巡演。回港後,更多機會接踵而至。他參與流行音樂演出,與李玟、莫文蔚、江海迦等當紅歌手合作,同時繼續發展自己的爵士樂團。

於是,他把重心遷回香港,生活亦變得極其忙碌,經常一邊巡演一邊處理後期製作,「那幾年我幾乎沒自己的生活,但當時覺得這就是我想要的。」香港的音樂圈對張駿豪敞開大門,不少本地音樂人都相當支持他。他坦言,當時本地爵士樂圈人才不多,他的回歸填補了這一空白,讓他迅速成為炙手可熱的音樂家。

二○二○年,張駿豪的事業如日中天,卻確診肺癌四期,癌細胞已擴散至淋巴。

診斷結果令張駿豪晴天霹靂。這一年他才卅五歲,那一刻音樂不再重要了,他唯一想的,是能否活下去。他接受免疫治療與基因檢測,發現癌症帶有罕見的RET基因突變。

醫生一度認為他無法繼續治療,但他最終熬過第一個治療周期,且奇蹟地身體漸漸適應藥物,副作用消失,肺部腫瘤亦大幅縮小,逐漸恢復正常生活。張駿豪持續治療及覆診,如今可算病情穩定,電腦掃描顯示僅有幾毫米的小結節,醫學上定義為「穩定疾病」。

專注內心平和

今年七月,是完成療程的五周年,肺癌徹底改變張駿豪對人生與音樂的看法。他再次寫音樂,靈感是來自在醫院的經歷。臥病在床時,他眼見窗外鳥語花香,「往後我只想聞到大自然的味道,而不是置身冷氣之中和嗅消毒藥水味。」

康復後,他搬到坪洲居住,開始練習瑜伽,尋找內心的平靜。瑜伽不僅幫助緩解對疾病的恐懼,還讓他學會專注當下。他的作品變得更注重空間與留白,不再追求繁複的技巧。

他減少參與需要長時間排練的項目,特別是在密閉空間的演出,他又戒酒,減少社交,專注於能帶來即時快樂的事情。如今,他將即興視為一種生活哲學,「即興讓我找到自己,這比任何技巧都重要。」他寧願專注於能觸動人心的創作。張駿豪希望通過音樂與他人連結,讓更多人感受到生命的可能性。

以音樂打開心扉

張駿豪剛剛完成親手在大館策劃的「旋律說的話」社區藝術計劃,與紐約的音樂治療師艾倫.圖里(Alan Turry)合作,探索即興音樂的療癒力量,「這不是傳統的音樂治療,而是藝術體驗,讓參與者通過即興音樂來表達自我。」這個計劃不只是藝術界別,還有病人組織、康復者及照顧者等等。

在即興音樂的活動,他曾見過參加者從拘謹變得放鬆,例如一位伯伯在結束時笑着分享說,原本覺得自己與年輕人格格不入,卻意外發現即興音樂的樂趣,讓他感受到久違的輕鬆。

張駿豪表示,這些片段讓他更堅信音樂能夠成為橋樑,幫助人們打開心扉。他計劃未來將類似的活動推廣到社區,特別是癌症患者與照顧者,讓即興音樂成為他們抒發情感、尋找平靜的媒介。