發佈時間:12:00 2025-04-06

深水埗區擁有熱鬧的街市、簡樸的民居和濃厚的人情味,而這裏不僅是譚健樂的出生地,也是他日後成為社企創業家的起點。

他對深水埗有情有義,其初衷是既想外界深度認識深水埗,也想協助區內基層居民能自力更生。這種想法喚起他留守成長地,創一番事業的決心,漸漸他又希望將這份影響力延伸到其他社區。

作為「街坊帶路」的共同創辦人及執行總監,譚健樂將他對社區的情感轉化為行動,通過導賞團和義工服務,既創造就業機會,也讓更多人認識地區歷史與文化,並為社會創造價值。

譚健樂的故事要從深水埗元州邨開始,這是距離港鐵長沙灣站僅兩三分鐘路程的屋邨,附近街檔林立,生活便利而帶着濃厚的舊香港特色。他說:「我在這裏成長,小時候住舊屋邨,大約有十五層樓高,後來搬到新建的十層高屋邨,但仍在同一社區。」這種簡單而樸素的環境,為譚健樂奠定了對社區的深厚情感。

父親是的士司機,母親是家庭主婦,譚健樂小時候家境並不富裕,但生活充滿溫暖。譚健樂笑說:「我們居住在相對寧靜的社區,與其他地方相比,這裏或許有些單調,但正是這種平淡,給予我很大的安全感。」

社區的街口、小店和街市是他童年的遊樂場,從麵包店到五金舖,再到香燭店,這些小店與街坊構成了譚健樂對「社區」的第一印象,亦成為他日後對社區生活的珍貴記憶。

另一方面,深水埗的生活氛圍也塑造了譚健樂對「知足」的理解,「兩元一個麵包,十九元就能吃到一碟豬扒飯,還可以添飯,這些簡單的事物給予我很大的滿足感。」

從社區到更廣闊世界

隨着年齡增長,譚健樂在社區中探索更多,「小時候很頑皮,知道各幢屋邨的大門密碼,能在大樓間與朋友穿梭捉迷藏,覺得自己像個冒險家。」這種自由自在的氛圍,讓他與朋友建立出深厚感情,「球場多數是七人場,我常相約同學踢足球,十八個人一起踢。當時能約到班中這麼多人,實在很神奇。」年紀小小的譚健樂,已有不錯的動員能力,這種天份亦是他日後事業的重要基礎。

中學時期,譚健樂參與校外活動,有機會在深水埗區做義工,讓他變得更有自信,「我以前說話有些膽怯,但義工服務讓我學會如何與人交談,甚至可與區議員一起舉辦論壇。」更重要的是,他在中學時期參與「深水埗區傑出學生」選拔,成功脫穎而出。這次經歷讓仍是中學生的他,有更多機會及資源籌劃義工活動,也帶他走出香港,參加北京世博會等交流活動。「那時候我第一次接觸校外的人,發現不同地方的成長環境差異很大,有些人坐私家車上學,有些人像我一樣住在公屋。」這種對比讓譚健樂開始思考社會的多元性。

進入大學後,譚健樂修讀工商管理課程,專攻市場營銷。「選擇工商管理課程,一方面因為香港是個商業城市,另一方面我想用這些知識幫助基層。」他坦言,父母願望也是原因之一,「家人認為讀商科有出路,或許能成為專業人士。我就更加想利用知識做有意義的事。」

大學期間,譚健樂積極參與義工服務,在科大組織「Connect」擔任領袖,策劃活動服務不同群體。「我們會去清水灣收集麵包,捐贈給有需要的長者,還曾到柬埔寨探訪小學,為學生送上物資。」然而,這些經歷讓他反思義工服務的意義,「在柬埔寨時,我想這次探訪是否真正幫助了別人?如果只是單一活動,會否反而給當地人假希望?」

街坊帶路的誕生

他也曾到貴州參與「美麗中國」(Teach for China)項目,與青年教師一起在農村教學,「那裏的學校很簡陋,但教師充滿熱誠,我開始思考如何可透過教育去改變一個地方。」這些經歷讓他意識到,商業知識與社會服務並非對立,而是可以結合起來,帶來延續性的影響力。

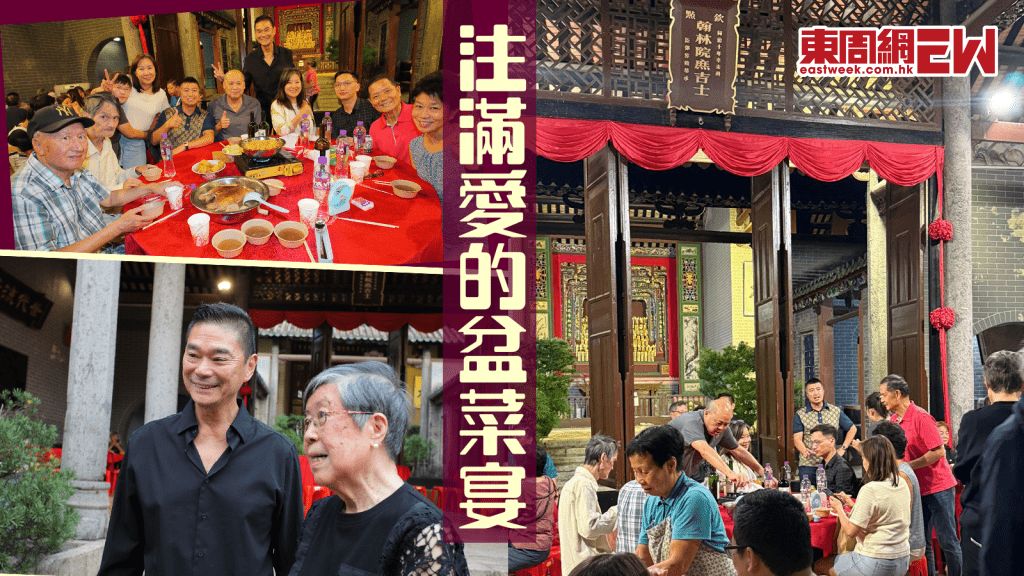

二〇一五年大學畢業後,譚健樂加入「黃金時代基金會」,參與人口老化議題的項目,這是他首份全職工作。「當時抱着試驗心態,雖然薪酬不高,但想嘗試用自己的知識幫助他人。」做了半年,他又有新想法,「如果要做有影響力的事,為何不從最熟悉的深水埗開始?」「街坊帶路」就在此時萌芽, 並於二〇一六年正式成立,是一個以導賞團為核心的社企,旨在通過各區街坊的故事和社區資源,讓參加者認識社區,也培訓居民成為導賞員,創造就業機會。

「我們不僅是做導賞,而是想通過這個平台『講故事』,讓街坊向參加者表達自己。」譚健樂將大學學到的市場調查和商業模式應用其中。他與夥伴設計出多條非傳統而滿有地道特色文化的社區導賞團路線,例如以自身成長故事的長沙灣社區導賞團;以少數族裔為主角的佐敦社區導賞團等。這種說故事方式讓社企逐漸壯大,過去數年,「街坊帶路」已開創出各項延伸的社區教育項目,連公務員事務局、教育局、微軟等都曾參與過他的項目。

助人找到第二人生

「我也會去參加其他機構搞的導賞團,研究別人做法,再打造自己的特色。」譚健樂續說,例如培訓視障人士為導賞員,並特製凸字觀感圖,讓健全人士撫摸當中的凹凸圖像,以觸覺探索社區。

在「街坊帶路」的旅程中,譚健樂遇過不少感人故事。一次他培訓了一批無家者成為導賞員,甚至帶他們到台中交流。「看到他們從零開始,到能自信地說自己是香港導賞員,令我非常滿足。」亦有一位曾因賭癮大而與家人決裂的導賞員,通過參與導賞團得以重拾人生方向,也向參加者分享自己的故事;最終有參加者深受感動,協助他與家人重新聯繫。

這些故事讓譚健樂感受到社企的無形價值,他強調,「街坊帶路」不僅是提供服務,更重要是建立社群,「有時導賞員會悄悄來到辦公室送上禮物,讓我們知道,他們記得我們。這不是傳統服務使用者的關係,而是朋友間的聯繫。」這種氛圍,讓他更堅信社企的意義。

創業初期,譚健樂身兼多職,白天上班, 晚上和周末投入「街坊帶路」的項目。他曾在其他社企做過三份全職工作,其中一份與培訓相關,教導他人如何經營社企,讓他獲益良多,亦成為他日後獨立運營的基礎。

冀深耕社區走向世界

談及未來,譚健樂希望「街坊帶路」不止深耕社區,還要走向更廣闊的舞台。「我們目前致力打造每個區域的特色品牌,例如深水埗的服裝產業項目『雲上繞青山』,與街坊一起發掘地方故事。」他也計劃涉足旅遊業,「我想將香港的社區文化推廣出去,讓旅客和海外人士認識,同時借鑑其他地方的經驗。」

至於個人目標,譚健樂我希望保持身心健康,探索更多可能性,「如果有一天,『街坊帶路』的模式能在不同地方落地,甚至與旅遊相關部門合作,分享香港的經驗,我會感到非常有成就感。」他笑着說,經過近十年的努力,是時候整理這些經驗,「要讓更多人認識香港的社區故事。」