去年我在烏鎮戲劇節看了幾部好戲,包括略嫌冗長但很深刻的《海邊》 (Littoral),導演是黎巴嫩裔的Wajdi Mouawad,果然不負盛名。本來想看賴聲川從《暗戀桃花源》延伸出來的《江/雲.之/間》,有人衝着張震首演話劇去,我則想填補「暗戀」的空白,明知口碑一般也義無反顧,卻買不到票。《江/雲.之/間》重演未有風聲,今年卻又巡演《暗戀桃花源》,我好不容易求到一張票,多年後回味暗戀,再訪桃花源。撰文:譚紀豪 設計:李芷悅

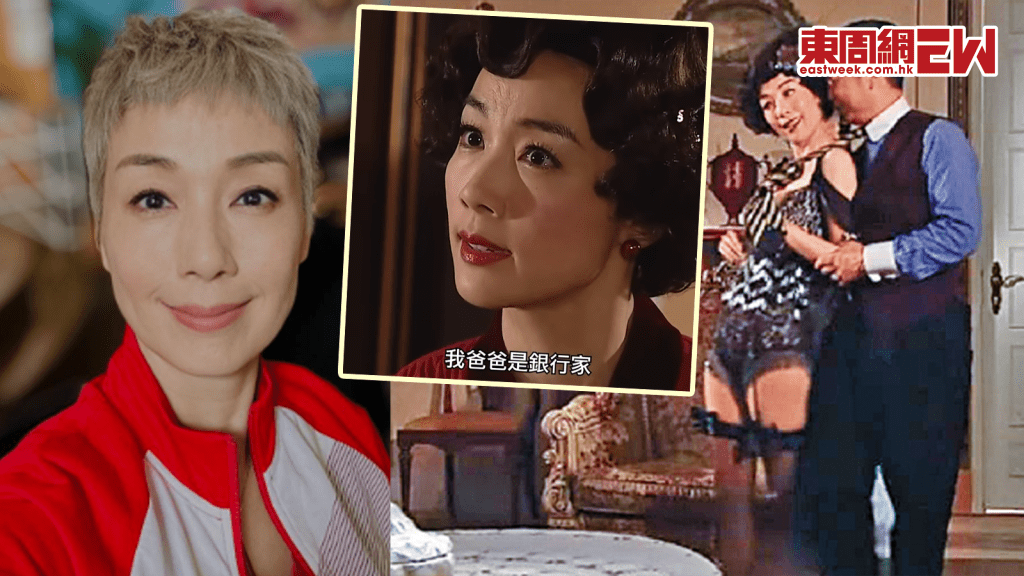

很難想像這部戲已將近40年,賴聲川憑此劇聲名大噪,且歷久不衰。80年代台灣首演我當然沒看,知道這戲是因為後來的電影版,林青霞和金士傑演「暗戀」,李立群、顧寶明和丁乃箏演「桃花源」,單看卡士也值回票價。有機會看話劇,已是後來黃磊、袁泉、何炅、謝娜等人演的「大陸明星版」。戲中有戲,劇院陰差陽錯把「暗戀」與「桃花源」兩個劇目安排在同一天排練,兩個劇團爭持不下,最終雙方妥協,舞台分半,各自綵排。「暗戀」是正劇,講國共內戰拆散的戀人,半世紀後在台灣重逢;「桃花源」是鬧劇,妻子偷人的漁夫誤入桃花源,小住後回家邀出軌男同往被拒,獨自返程卻找不到回去的路。

戲外有戲,有評論說那時的台海局勢催生此劇,戲中處處都有暗示兩岸關係的痕跡。見山是山,文青們一起猜謎,甚麼「戀人重逢暗喻兩岸對話」、「桃花源是給對方畫餅」、「一個舞台分半,雙方各自表述」,反正主創從未表過態,怎樣理解都行;見山不是山,現在重看我只看到人的脆弱,美好憧憬vs殘酷現實,不滿現狀又害怕未來。

當年看「暗戀」我哭到不行,演員越是忍住淚水我哭得越厲害,這次重看結局我卻帶着笑意,覺得在遺憾之中圓滿了;以前看「桃花源」我笑到缺氧,聽他們「這個這個」「那個那個」的胡鬧,卻又好像聽懂了甚麼,挺好玩的,現在看到漁夫從桃花源回家,想像他經歷了甚麼,我就想哭。還有「瘋女人在劇場找劉子驥」,以前只當作是插科打諢的小樂子。劉子驥其實是陶淵明的親戚,被認為是《桃花源記》的原型人物。他不在劇場,是去了桃花源嗎?還是所有美好想像根本都是虛妄? (IG : tamkeiho)

由賴聲川編導的舞台劇《暗戀桃花源》已將近40年歷史,今年又再重演。

「暗戀」是正劇,講國共內戰拆散的戀人,半世紀後在台灣重逢。

以前看「桃花源」我笑到缺氧,現在看到漁夫從桃花源回家,想像他經歷了甚麼,我就想哭。

瘋女人在劇場找劉子驥,並非單純插科打諢,似是另有深意。

賴聲川從《暗戀桃花源》延伸出《江/雲.之/間》。