發佈時間:13:56 2025-02-16

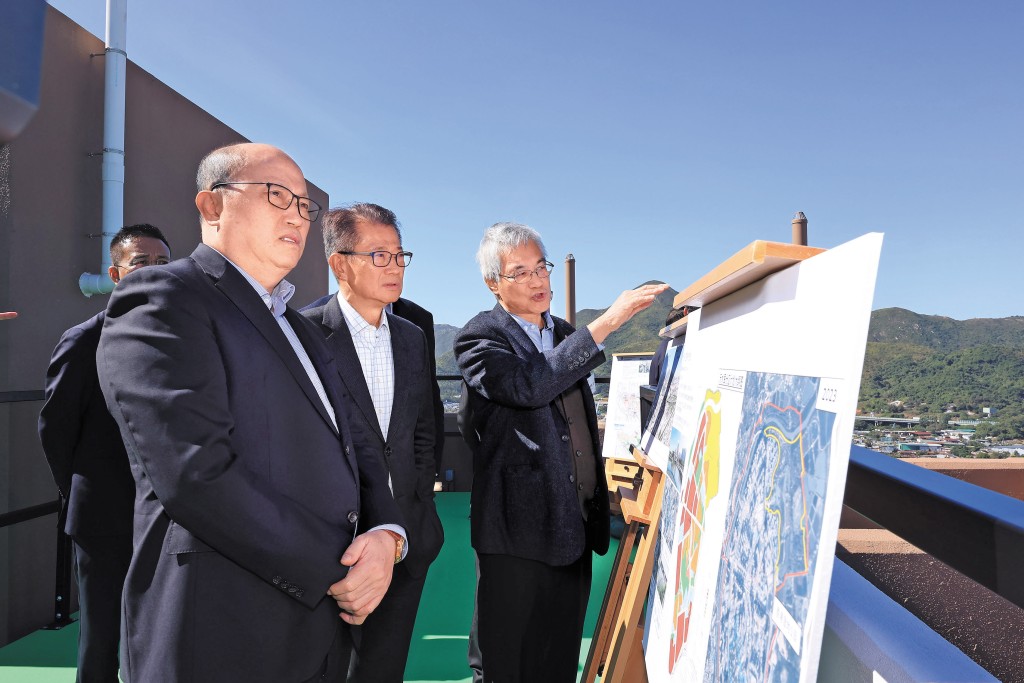

凌嘉勤自上世紀八十年代起在城市規劃處工作,涉足多項香港城市規劃,曾參與制定分區計劃大綱圖,對港九新界各區發展瞭如指掌,期間曾處理土地違例發展問題,走入新界環境惡劣的棕地,亦有參與新機場及東涌新市鎮等規劃,並制定香港的長遠發展策略「香港2030+」,最後從規劃署署長一職榮休。

三十多年規劃經驗,令他在退休後獲邀為北部都會區的推手,整個北都規劃藍圖,僅花約四個月便完成,是他深感自豪的創意之作。

此外,他加入房協成為委員,去年獲選為主席,除了帶領房協興建公共房屋及安置受社區發展影響的居民外,更專注研究如何透過科技推動物業智慧化管理,以解決人口及物業雙老化問題,致力為長者創造可延長自我照顧能力的宜居環境。

憑着三十多年任職規劃署及發展局的經驗,令凌嘉勤既掌握香港發展需要,亦與內地大灣區建立密切聯繫,深明雙方的城市規劃方向。榮休數年後,時任特首突然找他,問他能否協助研究深圳及香港邊境融合發展方向,當時他心想「我應該要幫手」。

凌嘉勤說:「我曾在規劃署的中央執行檢控組工作四年,要處理違例發展個案,新界環境最惡劣的地方也去過。」這些經驗令他深信不能透過檢控解決問題,應透過持續發展過程,讓這些製造環境及交通問題的棕地消失,釋放其發展潛力,變為高質發展用地,才能真正解決棕地這老問題。

在構思北都規劃時,他作了多方面的考慮。首先政府過往沿用新市鎮發展思維,但來到這階段不應再將新界北視為另一個新市鎮,應該要整體來發展。縱觀香港發展模式令居住與職位分布空間失衡,每日好多人需從北面跨區到維港兩岸的工商業區上班。

一併處理棕地問題

另一方面,他認為香港社會收入兩極化嚴重,國際金融及商業服務成重要支柱,經濟結構單一,雖可創造不少財富,但未能入行者收入相對低。有人曾提出香港是否應再工業化,指的是先進科技工業化,發展創科產業,這產業需要全新及優質的土地。所以他參與規劃整個北都時,相信可一併處理棕地問題,將土地收回來變成優質土地,打造能吸引創科產業及人才的新環境。

這個影響香港未來二十年的發展藍圖,在凌嘉勤手中僅用了約四個月時間便完成規劃,「二○二一年四月,時任特首找我,同年六月返工,四個月內完成規劃,趕及當年十月在《施政報告》中推出。北部都會區這名字也是我提出的,整件事好大滿足感。」

大學時主修地理及副修歷史的學術背景,讓凌嘉勤在規劃北都藍圖上如魚得水,「我對地理的興趣來自小時候爸爸拿着地圖帶我到處行山,了解天然環境與人的關係,令我對地理產生了興趣,更作為大學主修科。與此同時,我喜歡看歷史故事,特別對工業革命引起的人類及環境變化深感興趣。」

「讀中大時一位歷史系教授提點我,城市規劃與地理及歷史關係密切,這正是回應工業現代化城市產生的問題,用專業方式去應對,將歷史與地理結合。」適逢當時香港大學快將開設城市規劃碩士課程,他便成為第一屆畢業生。畢業後,他考進城市規劃處(規劃署前身),一做便做到署長才退休,期間參與了香港自一九八○年初以來港九及新界各地區規劃及城市發展。

天橋系統融入東涌

他曾參與制定分區計劃大綱圖,四出落區了解情況,這段時間令他對香港各區有深入了解。及後規劃署成立,政府為新機場及十大核心工程做規劃,他被派往負責新機場及大嶼山一帶的發展規劃大綱,包括東涌新市鎮,「城市規劃的工作,通常是政府先計劃發展某地方,我們做研究及規劃,加入新思維,為政府提供不同建議。」

他有一個宗旨:城市規劃要以人為本,改善環境令人更宜居。就似當年東涌由零開始,有很多發展意念的空間,「假如我住東涌,但在中環返工,希望落雨不用打傘,可以由屋企出發抵達中環,這意念最終發展成現在的東涌市中心行人天橋系統接駁至港鐵東涌站,再坐港鐵至中環連接該區的天橋系統。有時一個意念,可實踐到很多事。」

此外,他也確定了中環第三期填海及灣仔第二期填海界線,以及海濱長廊的設計。現在全港最貴重的中環三號地皮,便是他規劃將舊中環與新中環海濱連接起來,市民可以沿着海濱散步運動,是生活質素的一種。

從規劃署退休後,凌嘉勤翌年便加入房協當委員。安置受社區發展影響的居民,是房協重要任務之一,「規劃署同事去到將要發展的社區接觸居民,竟被他們大罵。原來居民對規劃方案無異議,但最擔心是安置問題。」洞悉居民的憂慮後,他到古洞,粉嶺附近觀察,發現區內有土地可作房屋發展安置他們,於是立刻聯絡時任房協主席鄔滿海,且看能否為居民興建安置房屋,對方回應:「得!有得諗,房協是房屋實驗室,當然諗些新嘢。」

之後安置計劃提交到發展局傾,最終大家一拍即合,形成了「專用安置屋邨項目」,並告訴居民他們可優先獲安置。這措施對政府、受影響居民及社區形成三贏局面,將來同區居民可齊齊搬到新地方。從那時起,社區安置成為房協的重任之一,「展望未來五年,房協預計將建成一萬七千多個單位,當中接近九千個用作安置受發展清拆影響居民,大部分在北都一帶。」

安置屋邨項目三贏

香港人口老化問題持續,除了身為房協主席,凌嘉勤也是香港理工大學賽馬會社會創新設計院總監,就人口及建築「雙老化」問題作研究,設計樂齡環境改善長者生活。他認為可用「雙智慧」,即智慧科技及智慧城市作出路。

「老化反映自我照顧能力弱化,智慧科技可令自我照顧時間延長,例如在家中設置提示關水喉等科技,協助長者提升家居安全,到真正不能治理時,才入住安老院。」近年他積極推動物業智慧化管理,讓長者單位透過科技與管理處聯繫,例如在長者同意下,若他們長時間沒外出,屋內系統便會提示管理人員聯絡長者,確保其家居安全。

智慧城市方面,政府及機構透過科技應用,讓長者更方便地使用公共交通工具抵達目的地,減低不願出門的心理關口。當長者越願意與社會聯繫及外出活動,越有助延長其自我照顧能力。「雙智慧」由家居開始智慧化,進而推廣至城市。

基層香港仔 飲水思源

凌嘉勤是基層家庭長大的香港仔,小時候居住環境欠佳,直至中一全家獲分配到九龍的坪石邨,頓覺居住環境及社區公共設施截然不同,有籃球場、遊樂場及青少年中心。

「在屋企範圍踢拖鞋已可享受不同公共設施,這是很重要。」他直言上中學後,因家中地方較細,讀書做功課空間有限,故經常到青少年中心玩,結識不少朋友,屋邨更設有公共圖書館,提供了溫習及閱讀地方,他笑言「最重要是有冷氣」。

「能在一個安定環境成長及學習,順利考上大學,我深明居住環境對基層家庭下一代非常重要。所以在使命感驅使下加入房協,希望能為基層家庭提供具質素的居所,這是責任也是回饋。」凌嘉勤說。