發佈時間:12:00 2025-11-02

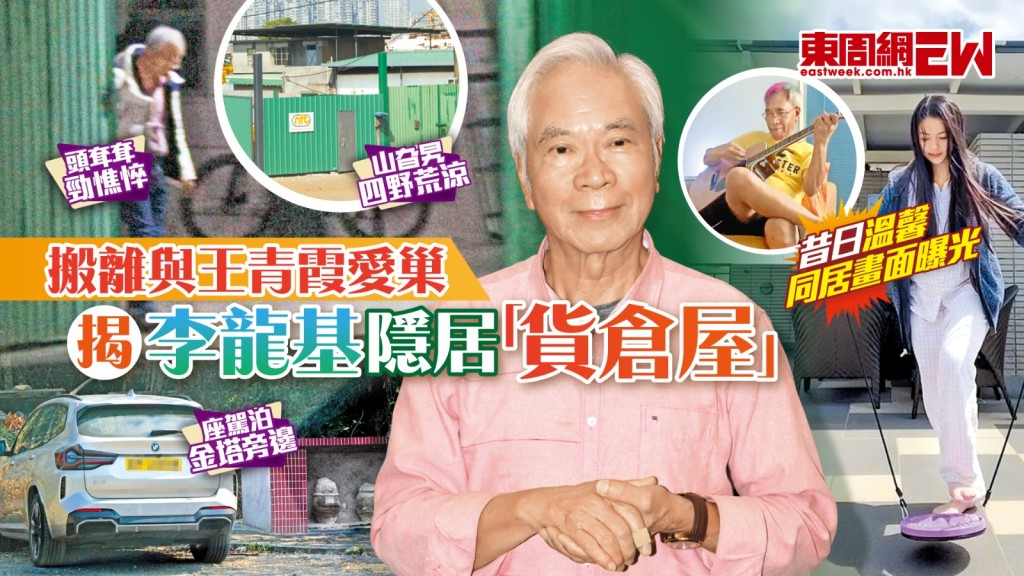

香港有百萬人出現精神健康問題,今年《施政報告》以前所未有的大篇幅着墨這個議題。有份統籌跨政策局處理的「精神健康諮詢委員會」主席林正財坦言,少年時面對過精神健康的挑戰,因而想過自殘甚至自殺。

他曾經是個窮得住在錦田泥屋的學生,因緣際會下靠信仰支持與自身努力,成為家中唯一的大學生兼且攻讀醫科,最後更跳出精神困擾的黑洞。

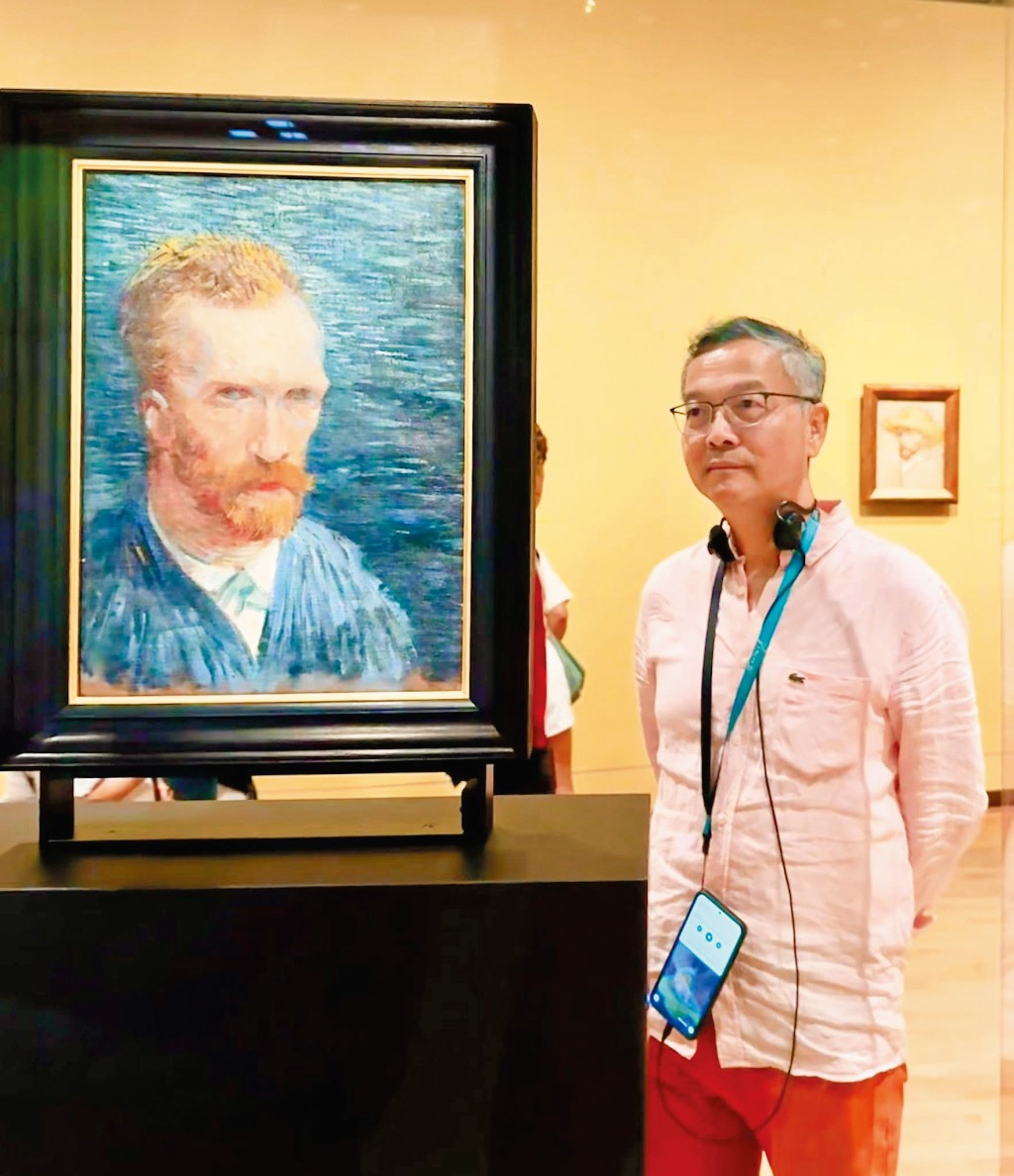

林正財相信冥冥之中上天都有安排,讓他先經歷貧窮與憂傷,有朝一日則成為醫生,可以踏足政府不同部門,幫助政府制定一些更加落地的政策。他希望《施政報告》承諾的精神健康「精神健康分層護理模式」框架,可在兩至三年內就位,令香港的精神健康問題由以為絕望變成得到盼望,再等到曙光。

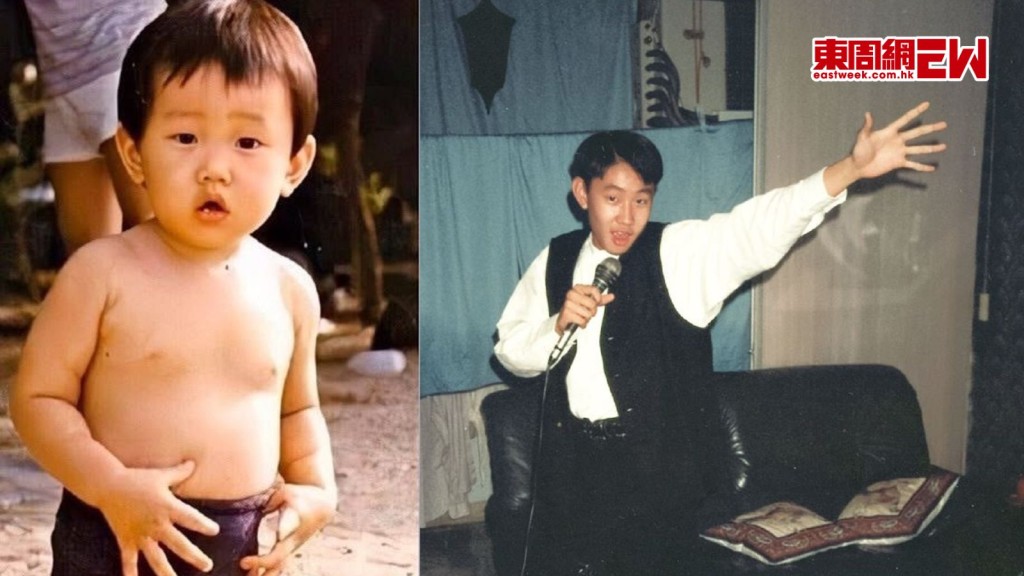

林正財家有七兄弟姐妹,小時一家九口住在現時錦上路站位置的田上,窮到連想耕田都無田地,家人只能到別人的農田做臨時幫工,靠不穩定的微薄收入過活。林正財小學時在新界讀書,趁午間福利署職員到學校派營養飯時,取飯餸回家給家人,課餘還要養豬幫補家計,兒時就在田基玩耍及踏單車度過。

升中學是他人生的轉捩點。林正財由鄉下仔小學生,轉到九龍城何明華會督銀禧中學上學,中一至中三都面對精神健康挑戰,「與今時今日青少年面對的情況一樣,都是適應問題。我那時更同一時間要處理幾個適應問題,先是文化適應,新界人與巿區人很不同,為了讀書,我要『移民』去土瓜灣,所以住宿也要適應,那時獨自一個投靠家姐家裏,第一次離開父母及原生家庭。現在我很明白,要一個青少年一時間面對三方面的轉變,其實好高危。」

初中時想過自殺

初中時期的林正財常想不開,覺得同學不喜歡他、不接納他,以為同學討厭鄉下仔。他形容當時自己的情緒猶如跌進了一個洞,中一至中三皆如此,而且越跌越深,有想過傷害自己,甚至自殺。現在回看,他覺得這種情況好難靠自己走返出來。

直至中四,林正財參加了團契,一班同學一齊信主,一齊開心見誠說話,他突然發現同學原來好鍾意他這個鄉下仔。林正財每到周末會回錦田老家,同學仔都說要跟他去玩。林正財就在這時突然醒覺,之前以為同學不接納他,其實根本不是,至高中要考A level,有同學更接林正財去他位於新蒲崗的家裏住了兩年,以方便上學及學習。

「我中一至中三那樣的心理狀況,讀書成績自然不好,但信仰突然改變了我,在中學剩下的一年多時間內,由差不多考第尾,一直起勢追,到中五會考,成績竟然夠分報讀A LEVEL,然後繼續不斷在學業上追追追,成功考入港大讀醫,可算是一個神蹟。」林正財讀醫時,同班同學正是現任醫衞局局長盧寵茂。

林正財說:「六兄姐妹中,一個家姐因為水浸離世,只有我一人讀到大學,還能讀醫科。我相信冥冥中上天是有安排,讓我經歷貧窮、經歷憂傷,但亦有能力成為醫生;讓我學有所成之後,可以透過公職身份踏足政府不同部門,幫助政府制定一些更落地且明白人們真正需要的政策和服務。」作為過來人,對於現正受情緒問題困擾的青少年,林正財說:「有困擾即管講出來,一定會有人願意聽,願意明白你。」

他說其實今日的青少年與他當年一樣,都是面對適應問題,要適應改變,包括自己的改變與世界的改變, 「那種不適應和不習慣,都在挑戰緊每一個青少年。」林正財很希望能夠讓青少年知道,其實情況不是他們所想的,就如當年他以為同學不接納自己是個鄉下仔,「以為絕望,其實不是絕望。」

曾有精神健康問題的人常因社會禁忌而逃避談論,但林正財表示,他一有機會就會對外講自己這段經歷。他在學校講話常講個人經歷,不止告訴學生,也講給校長老師聽,「老師校長們,你們有多少人會在學生面前講自己的感受呢?當你猛叫學生你要講出來,你自己有沒有講呢?希望一眾大人知道,他們都可以講自己的情緒和經歷,不要只識要求青少年做,而是要以身作則,希望能扭轉社會對精神健康的一些錯誤看法。」

學習精神急救

精神健康在今年《施政報告》着墨之多屬前所未見,林正財聚焦統籌的分層護理機制是重中之重,有關的顧問報告年底面世,當局將採取先易後難方式推動設立這個機制。

他指出,分層護理機制的預防角色,包括預防有精神健康問題及盡早知道有沒有出現精神健康問題,其中一招是冀望香港的專上學府,包括公立及私立大學等,都可效法都會大學,一年級生要上十二小時的精神健康急救課程。

林解釋,大學生理論上可以沿社會階梯向上,若在大學時處理不了情緒問題,對日後影響會很大。都大已做了一年,所有新生都有上課,顯示成效佳,他並已跟教育局講明,要盡力在各大學推動。《施政報告》明言要今年開展,大學新生參與率雖無規定百分百,但要有相應數量,「不可以HEA做」。按他初步接觸的大學,全部反應正面。

截至今年八月三十一日,有二十三宗學童自殺死亡個案。林正財認為,會自殺的孩子,在開學時會出現很多要適應的及不穩定的東西,無法處理自己情緒,所以不是長期有精神問題, 這一批是絕對能預防,也不用靠藥物處理。

所以三層護理機制很重要,要逐層建構足夠的人手幫助學生或其他人,不同層都要提供相關服務。中學方面,林正財認為第二層最弱,即輕微至中度的精神健康問題,正因為這一層做得不夠好,會推很多人上去到第三層,要轉介看精神科,導致被批評輪候時間長,故此第二層的護理一定要做好。

冀可容易找到服務

林正財以中學為例,學校聯同家長會一齊做正向教育、家長教育,以及做好運動及睡眠質素,第一層亦有助辨識小朋友是否有情緒健康問題, 有不開心的學生,辨識後可作低密度介入。在學校為本下,家長及老師可以擔當這個介入角色,教練也可,甚至受過培訓的同學可做低密度的陪伴疏導。若發現無進步,就要進入第二層,介入的角色要更專業,要懂得做分流,這可能是由接受過精神健康或心理治療培訓和具實習經驗的社工擔當。

報告完成後會逐步建立精神健康護理框架和架構,林正財對此寄望很深,希望兩三年可以齊齊整整就位,到時冀望不同年齡層受精神問題困擾的人士,一旦覺得有需要,可以在不不同場所如學校、長者中心、青少年中心、家庭服務中心等,找到入門求助,很容易找到服務;若問題輕微可低密度介入,中度可以高密度介入,嚴

重的即讓當事人看精神專科治療。他相信做好這個框架,大家便可見曙光。

全民皆兵 整合資源

即將公布的精神健康顧問報告,對分層護理的人力配置討論甚多。林正財說,除了傳統常用的社工,介入者也可包括輔導員、不同的治療師,甚至輔導老師,關鍵是接受過相關的訓練,當局希望能力為本,有相關的培訓及經驗。

他續說,重點是第一層至第三層要有清晰的人力配置,各層也要有很清晰的要求及(監管水準),並有清楚的轉介方法及入門途徑,亦要有人負責做分流工作,一環扣一環做得好,三層機制就會穩固。

面對政府財赤,他認為這項精神健康計劃不用大幅增加財政資源,可透過整合現有資源做到,包括整合逾三百間長者及青少年服務中心,工作目標轉移為包括精神健康,再跨部門合作及科技,相信不用花大量金錢。