發佈時間:00:00 2024-05-21

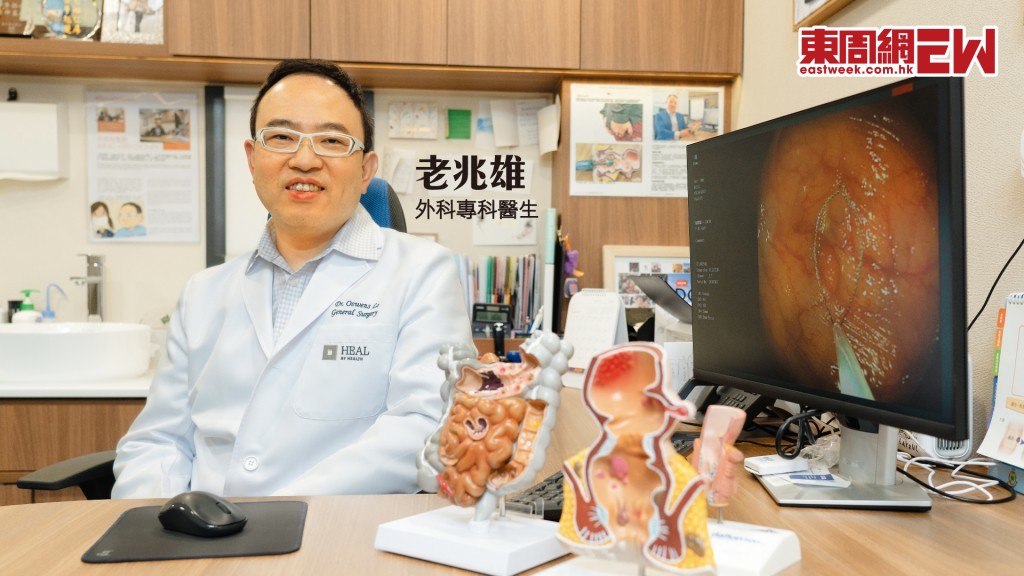

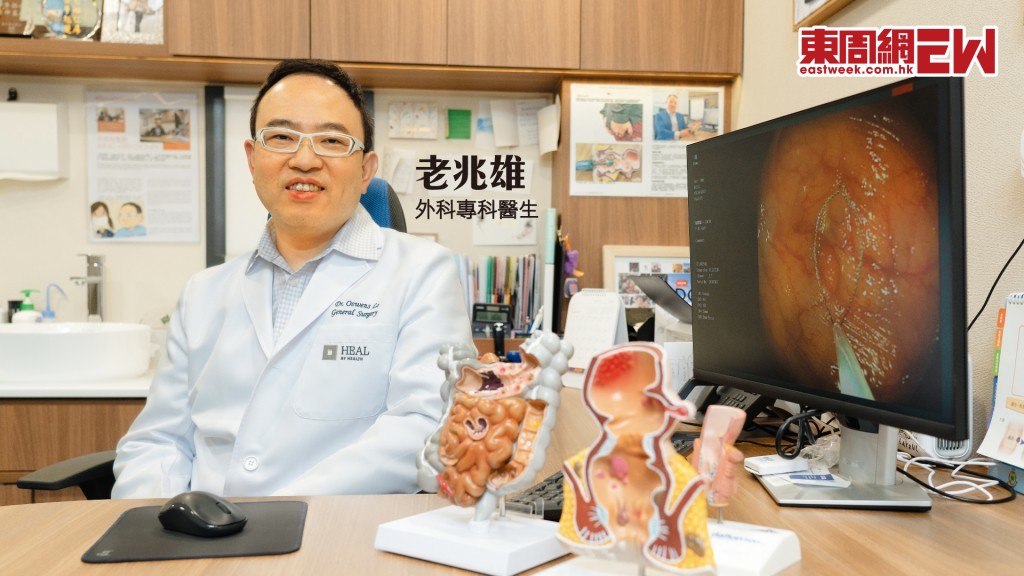

世界胃腸病學組織(WGO)將每年的五月二十九日定為「世界腸道健康日」,旨在喚起大家對腸道健康的關注。特別是現代人生活節奏急速,不同年齡群組人士各自懷着太忙或是太懶等藉口拖延檢驗,有機會令情況惡化,即使曾出現瘜肉,治癒後也因怕再次進行腸鏡檢查而不斷迴避;外科專科醫生老兆雄指出,九成以上大腸癌由瘜肉演變而成,曾患大腸瘜肉的康復者也存在復發風險,而新式非入侵性檢測只需花五分鐘,就能準確偵測瘜肉及患癌風險,關注腸道健康從此再沒藉口!

檢測準確度的重要性

提起大腸癌,不少人會先關注大腸瘜肉,老醫生解釋因為兩者關係密不可分。「除了少部分長期潰瘍性腸炎患者,有機會出現非瘜肉引起的癌症病變以外,其餘九成以上大腸癌均與瘜肉相關,雖然並非所有瘜肉均會演變成癌症,但及早通過腸鏡檢查出來,在瘜肉體積尚小時予以切除免除後患,這種做法最為理想。」

傳統檢驗瘜肉的方法,要依靠定期進行腸鏡檢查,不過始終屬於入侵性檢測方法,對部分病人來說會帶來不適。老醫生表示:「麻醉及檢查的過程並非最辛苦的,反而是病人要服用瀉藥才最容易令人感到不適,但即使採用其他影像掃描的檢驗方法,同樣需要清空腸道,才能清晰見到腸道中是否有瘜肉存在,變相服用瀉藥成為無法取代的過程。近年政府推行的大腸隱血篩查,雖然能夠以非入侵性方法,檢驗大便中隱血含量而推斷是否患有瘜肉,可惜準繩度只有七成左右,對於體積較細的瘜肉,敏感度更弱。」

高危一族應定期檢查

正因為腸鏡檢查帶來的不便,令不同人士產生顧慮,四十歲群組正值拼搏期,工作太忙分身不暇,難以騰出時間到醫院進行檢查,拖到五十歲時仍未見到有症狀出現,於是選擇懶惰繼續迴避,即使後來真的下定決心檢查,但經歷過瀉藥之苦後,事隔一段時間後再被告知需要再重新檢查時,決心有可能不及上次。「瘜肉有分不同種類,以數量、大小及形狀來區分它的致癌風險,如果首次腸鏡後發現瘜肉屬低風險,大可五至十年後才再覆檢,但萬一風險偏高,或許需要一至三年就覆檢一次。我之前有位八十歲的肺癌病人,大便情況不太理想,他以前有做過腸鏡切除腸內瘜肉,因此擔心今次是否瘜肉復發,但考慮到年事已高,以及接受腸鏡檢查帶來的不適,他於是向我諮詢會否有其他檢查方法。」

幸好香港中文大學醫學院研發出全球首創的M3CRC檢測方法,透過檢測大便某幾種細菌基因(M3)評估瘜肉及大腸癌風險,除了過程簡單方便,對於小瘜肉的敏感度較隱血篩查更高出數倍,「雖然最後該位病人接受M3CRC檢測後,瘜肉風險屬於中高程度,依然需要進行腸鏡檢查,最後發現兩粒瘜肉並予以切除,但對於醫生及病人來說,有多點數據來決定是否需要進行腸鏡檢查,令低風險的患者免除腸鏡之苦,甚至及早發現患癌風險較高的個案,盡快接受治療增加存活機會。」

腸道微生態與癌症息息相關

老生常談,預防勝於治療,瘜肉會否出現癌前病變,除了取決於瘜肉種類及人體基因,老醫生強調飲食習慣及腸道細菌亦是關鍵,「確實近年西方飲食文化流行,確實令大腸癌個案有上升趨勢,因此注意飲食少吃紅肉,戒煙戒酒均對預防腸癌起關鍵作用。另外近年本地及外地均有大量研究顯示,腸道內細菌有機會改變腸道基因,從而令患癌機會增加,雖然仍要時間去發掘更多這方面的數據,但初步理論是攝取特定益生菌或能避免瘜肉增生,建立健康飲食習慣並補充益生菌,雙管齊下全面地平衡腸道微生態,相信能有效提升自身免疫力,為健康做好準備。」