發佈時間:08:00 2025-10-28

脂肪肝是指過多的脂肪積聚於肝臟,令患者的肝臟發炎及導致肝硬化,長遠更會增加患上肝癌的機會。內分泌及糖尿科專科醫生陳諾指出,公眾大多只着眼於脂肪肝所引致的肝病,卻輕視了脂肪肝與糖尿病存在共病(comorbid)關係,實際上在糖尿病和高膽固醇出現之前,脂肪肝就會首先顯現,更有不少人同時患有以上兩種疾病,增加未來患上心血管疾病及其他併發症的風險,必須時刻注意自身的生活方式和飲食習慣,才能有效預防。

脂肪肝與糖尿病密不可分

肝臟是把血糖作新陳代謝的重要器官,進食時約八成血糖會送至肝臟作儲藏,而輸送的路線則需要胰島素幫助。陳醫生表示:「若太多脂肪積聚於肝臟,就會導致胰島素阻抗,低胰島素的運作,令胰臟需要製造更多的胰島素。長遠而言,胰臟就會耗損而不能再製造足夠的胰島素,最後形成糖尿病,因此脂肪肝與糖尿病的關係可說是密不可分。」

脂肪肝越重心病風險越高

南韓曾進行一項歷時八年的大型科研,追蹤七百八十萬位市民的健康指數,將他們分為沒有脂肪肝、中度脂肪肝及重度脂肪肝三組,並識別每組人士是否患有糖尿病,「結果發現不論是否糖尿病患者,均有患上中風及心血管病的風險,反而隨着脂肪肝的問題愈嚴重,出現中風及心血管病的機會就越高,死亡率亦越高。以往公眾不認為脂肪肝是疾病,但以上研究結果明顯印證了,脂肪肝可以被考慮導致心血管病的獨立因素,因此有需要盡早篩查及監察脂肪肝。」

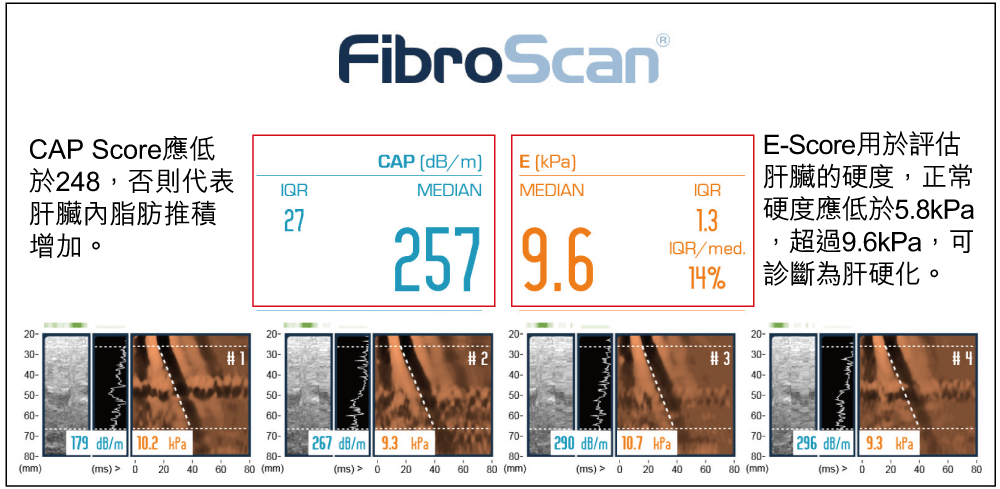

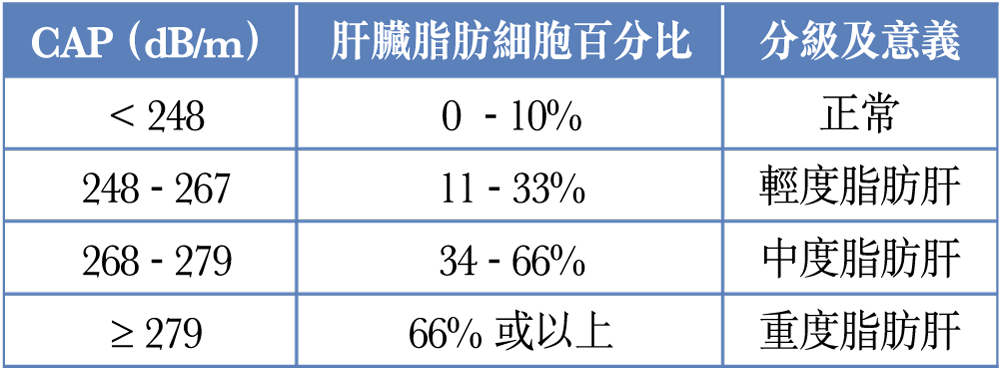

肥胖、經常煙酒、少運動及已有「三高」的人均為脂肪肝的高危一族,亦有部分脂肪肝患者由藥物所引致,當中包括治療風濕性關節炎及乳癌的藥物,以上人士應及早接受肝纖維化掃描(FibroScan)檢查,該檢查中有兩個關鍵指標可以直接反映脂肪肝的嚴重程度,分別為CAP score和E-score,前者為受控衰減參數(Controlled Attenuation Parameter score),應低於248dB/m,否則就代表肝臟內脂肪堆積增加,脂肪肝程度加重;至於E-score(Elastography score)則用於評估肝臟的硬度,正常肝臟硬度應低於5.8kPa,當E-score超過9.6kPa時,可診斷為肝硬化。陳醫生指出,「FibroScan比傳統超聲波更準確,而且既無輻射也不具入侵性,檢查費用亦比磁力共振相宜。」

改變生活方式及服用益生菌

萬一真的不幸同時患上糖尿病及脂肪肝,首先必定要從生活習慣入手,患者應少吃煎炸、油膩、澱粉質過高及高果糖的食物,多吃蔬菜及多做帶氧運動,例如每天三十至六十分鐘跑步或游泳,有助燃燒肝內的脂肪。「若病情控制未如理想,就需要藥物協助,傳統糖尿病藥物容易令肥胖糖尿病患者的體重更上一層樓,形成惡性循環,新一代藥物GLP類的藥物能同時控制血糖及減重,臨床研究指出改善脂肪肝情況亦很快,患者可以請教醫生,再決定合適的治療方案。」

近年研究指出,當腸道中益生菌與壞菌之間的平衡被破壞,可能會引發不同的代謝綜合症,包括脂肪肝、糖尿病、高膽固醇等,「因此要解決脂肪肝問題,要多方面的配合,包括飲食、運動及服用益生菌等補充劑等,益生菌在未來治療脂肪肝方面或許會扮演一個重要角色,但可能仍須更多大型研究支持。」