發佈時間:16:25 2024-07-24

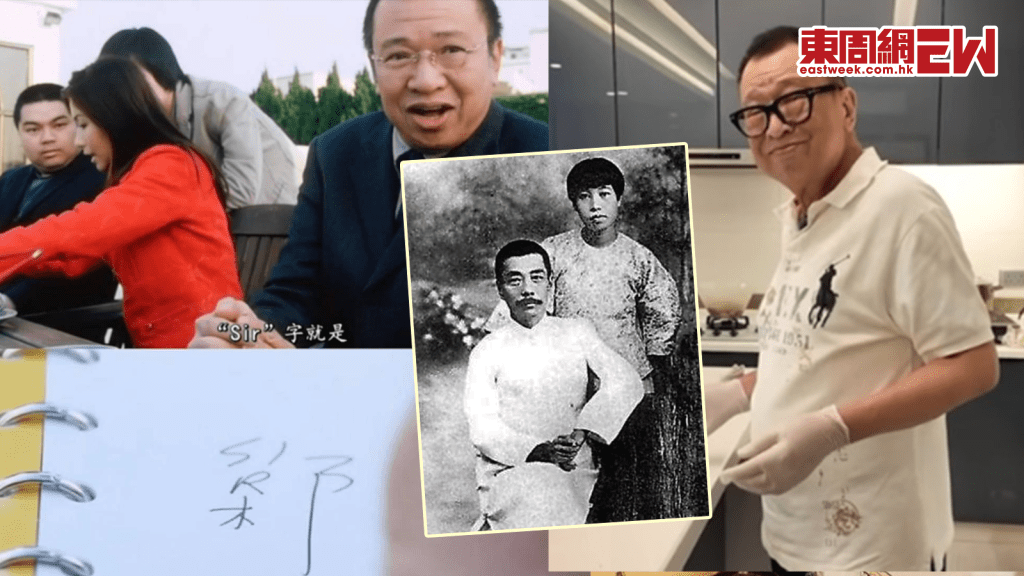

方圓明(William)有個藝人哥哥方力申,任職事務律師的他,自小在父親薰陶下,藝術眼界不斷拓闊,自2017「分身」以「策展人」身份舉行第一場藝術展覽後,便喜歡上這個新職銜。

他策展的活動,由早期在中環交易廣場圓形廣場,逐步走到內地的北京太廟,規模愈做愈大。今年他與團隊更花上5年時間,精心打造了一個為期七個月的《俠之大者—金庸百年誕辰紀念》大型展覽,除了在沙田文化博物館上演的《任哲雕塑展》,還有中環愛丁堡廣場的《江湖盛匯》。

William說:「參觀者除了可以欣賞郭靖、黃蓉、楊過、小龍女、令狐沖等俠士雕塑,又可以試坐小龍女古墓裏的寒玉床,或即興和楊過伙伴雕兄搭膊頭來個selfie。我希望透過策展活動,能夠傳承中國文化之餘,亦能拉近人同藝術之間的距離。」

五年籌備

自《俠之大者—金庸百年誕辰紀念》展覽揭幕後,William不時到中環愛丁堡廣場的展覽場地巡視,並與參觀的巿民交流分享。他表示,為了今次的展覽,籌備了足足五年時間,「2019年,我在北京太廟為雕塑家任哲做了一個以武士為主題的雕塑展覽後,想再下一城,合作做一個俠士展覽。當時認為最能代表到中國文化的俠士,正正就是金庸武俠小說裏面的人物。

「金庸﹙查良鏞﹚先生的小說影響力很大,雖然曾多次被改篇成劇集、漫畫或遊戲,但很少以藝術呈現,其小說亦包含了人生哲理、宗教和文化,很多章節都吸引,但電視播映的時間有限,我就想做一個金庸小說人物展,用藝術方式,將小說裏的人物,立體地解放出來。記得當日我透過好友李純恩,聯絡上查太太,並向他們介紹我的概念。」

2020年獲得授權後,前期工作已火速進行,但卻遇上一場世紀疫情,令展期一再推遲,不過William和任哲仍緊密聯繫,製做了30多個小說人物的銅製雕塑。「因為做一個雕塑過程很漫長,要先做泥模,再做石膏,之後做蠟模,再以液態金屬鑄造出銅和不銹鋼的雕塑。任哲為追求完美,凡未達標的雕塑都會重新鑄造,『東方不敗』我就見過三個不同版本。

「到2023年各地往來復常,大家再商議後,決定以金庸先生的百年誕做主題,令成件事有更高關注度,而查太太亦講明活動要在農曆二月初六(2024年3月15日)金庸先生誕辰當日揭幕。」

笑傲江湖

William透露在讀書時代,接觸到金庸小說後,便開始沉醉於小說中的武俠世界,「我跟很多香港人一樣,都是閱讀金庸小說長大,我唔夠膽話係專家,但一定喜歡。記得細個有睇金庸小說改篇的電視劇,亦有玩一些相關題材的電腦遊戲。到十幾歲懂得去圖書館借書,就開始睇金庸小說,第一部是《笑傲江湖》,之後到《神雕俠侶》,睇完一部又一部,係咁追。」

他笑稱以前是打機打到唔願瞓,但睇小說,卻幾乎晚晚睇天光,小說中不少角色,亦令他代入其中。「金庸先生的小說超過1400個人物,唔同年紀去睇,會有唔同感覺。我細個好鍾意楊過,因為不覊、有型又浪漫;大個咗覺得郭靖都唔錯吖,理想崇高但責任大,要為國為民又要保護身邊人;再大個些,就想做周伯通,因為思想單純、做人簡單,活得開心。人生唔同階段,經歷過唔同事情,看金庸小說,都會感覺跟書中不同的角色有聯繫。」

分身律師

畢業於英國華威大學的William,父親方毓仁在港開設畫廊,代理不少畫家的名畫買賣,在藝壇薄有名氣;哥哥是著名藝人方力申,亦有投資藝術品。他稱自小耳濡目染下,亦喜歡藝術,「爸爸早年已代理很多藝術家的作品,我由幾歲開始,就經常隨爸爸到內地,接觸很多藝術家,跟他們的交談過程中,了解他們的思想和看法後,往往都有得着,擴闊到視野,亦領悟到一些新的生活態度。」

本身任職事務律師的他,自2017年開始「分身」,涉獵策展工作,第一次在交易廣場的圓形大廳為任哲舉行雕塑展,取得圓滿成功後,為他注下強心針,之後展覽規模愈做愈大。他最期望能接近藝術與人的距離:「我在香港的朋友圈,多是律師、醫生,亦有從事金融業和會計師等。不過大家每次傾偈,一講到藝術,他們都會立即落閘話:『嘩!去畫廊、博物館,真係唔好預我,唔會睇得明。』每次聽見他們的說話,都令我對策展工作的興趣更加堅定。

「近年每做一個展覽,我都嘗試用一個可以引起大眾共鳴的方法,去將藝術家的故事呈現出來。但我本業是事務律師,平日都有不少工作,做策展時間自然要分配好,亦要犧牲一些私人時間,如同事放大假去旅行,我就要抽時間籌備展覽活動,而原本的律師工作亦要OT。」

兄弟情深

工作以外,William家庭至上,今年母親生日,哥哥方力申正苦惱在那裏慶祝,William便提議一起放假陪伴父母去日本旅行,期間更趕及賞櫻,一家人歡度愉快旅程。家人團結,亦令William在工作上可以放膽嘗試,而父親和哥哥亦十分支持他做策展工作,「每次我搞展覽,開幕禮他們一定來支持,又會細心了解我搞展覽的過程,但從不干涉我怎樣做。有時食完飯,爸爸又會拎幅畫出來大家欣賞,跟我分享不同藝術家的故事。同阿哥平時基本上甚麼都傾,大家又有共同興趣,都鍾意睇NBA,淨係藍球都有排講,佢間中又會問我有甚麼值得收藏,有冇遇到一些好的珍藏品,我就鍾意睇他收藏的藍球卡。」

他和哥哥曾經同是泳壇健將,但近年已甚少游水,「我六歲開始游水,亦曾代表過香港出賽。游水教識我,成績同努力是成正比,非常公平。跳落水慢了一秒,就一秒,完全沒有主觀成份。輸,只係一個原因,就係自己唔夠好。

「運動令自己學識謙卑,冇可能永遠第一,如果唔夠人好,就要更加努力,做好些,並要接受失敗,再調節心態。我唔係菲比斯,冇六呎四,只要盡了自己最大努力,已經好足夠。就好似我做策展,即使預計到活動會否受歡迎和賺蝕,都一樣要將成件事盡力做到最好。」